神社情報

| 神社名 | 酒人神社 |

| 鎮座地 | 愛知県岡崎市島坂町木ノ元三二八番地 |

| 御祭神 | 倉稲魂命 酒人親王 |

| 創 建 | 貞観年中(859-76年) |

| 社格等 | 郷社 |

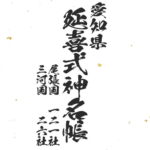

| 神名帳 | 延喜式神名帳:三河国碧海郡 酒人神社 三河国神名帳:碧海郡従五位上 酒人天神 |

| 文化財 | ー |

| 例大祭 | 十月八日 |

| 境内社 | ー |

| URL | ー |

| 御朱印 | ー |

| 参拝日:2020年7月2日 |

御由緒

社伝によると、平安時代の貞観年中(859-76年)の創建と伝えられています。境内に設置されている岡崎市の説明文によると「百済から日本へ渡り、酒造などの技術を伝えた阿知使主の子孫である。酒人親王は、当地で清酒の醸造に成功したため、当地を美酒発祥の地とされている。」と記されています。

阿知使主とは?

日本書記には「応神天皇二十年九月、阿知使主、その子都加使主、並びに党類十七県の民を率いて来朝した。」した記されており、「続日本紀」では、後漢の霊帝の末裔であるとし、漢人の渡来人であるとされている人物になります。

その後、応神天皇の命により、中国の呉に遣わされ、四名の縫工女を連れ帰り、内兄媛は宗像大神に、残る三名は仁徳天皇の献上されています。さらに、履中天皇の即位の際起った住吉中皇子の反乱において、履中天皇を河内から逃すなどの功により朝廷内で重用され、内臓の出納を司ったとされています。

- 延喜元年(905年)、延喜式神名帳に「三河国碧海郡 酒人神社」と記載。

- 時期不詳、三河国神名帳に「碧海郡従五位上 酒人天神」と記載。

- 明治元年(1867年)、明治天皇東幸に際し幣帛を賜る

- 明治五年(1871年)、郷社に列格

- 明治四十年(1907年)、神饌幣帛料供進指定を受ける

酒人神社の御祭神は?

酒人神社の御祭神は「稲倉魂命」と前述しています「酒人親王」であるとしています。

稲倉魂命は日本書記での神名で、古事記では「宇迦之御魂神」と記されていて、伏見稲荷大社の御祭神としてよく知られていて、全国の稲荷社の御祭神としても祀られている神になります。

江戸時代には稲荷社と称していた時期があったそうで、酒人神社の主祭神は稲倉魂命であると思われます。

また、もう一柱については、前述の通り、渡来人である阿知使主の子孫である酒人親王であるとしていますが、この酒人親王については諸説あります。

- 渡来人である阿知使主の子孫である「酒人親王」であるとする説(社伝)

- 第九代開化天皇の皇子であり酒人造の祖神とされている「彦坐王」であるとする説

- 第二十六代継体天皇の皇子であり酒人公の祖である「菟皇子」であるとする説

メモ

愛知県安城市小川町に三河国神名帳に「碧海郡従五位上 小河天神」と記載されている神明社・小川天神社合殿が鎮座しています。この神社の由緒に、酒人神社の御祭神に繋がるかもしれない伝承が残っています。

この安城市小川町はその昔碧海郡小川郷と呼ばれており、この郷名の由来が「小川真人」がこの地に移り住んだ事から呼ばれるようになったと言われています。

ただ、この「小川真人」が移り住んだ事で小川という地名になったという伝承は実は滋賀県や長野県にも残っていたりするので、真贋については不明です。

で、この小川真人の先祖が継体天皇の皇子である「菟皇子」になります。菟皇子の子孫は「酒人」姓を名のり、近江国上坂郷を本貫地とており、その後近江国高島郡小川を拝領した事から「小川」姓を称するようになったとも言われ、小川真人は資料によっては「酒人真人」と書かれています。

朝廷にパイプを持つ小川氏が小川郷を納める様になり、領内の坂戸の地で酒(清酒)を醸造し朝廷に献上しており、醸造している場所には自らの祖神を祀っていた。

こんな風に考えられるのなかと思っています。

清酒の製造技術は大陸からの渡来人によって日本にもたらされたらしいです。それまで日本で作られていたのはいわゆる「どぶろく」の様な濁酒だったと言われていますね。この酒人神社の境内に据えられている「美酒発祥地」の石碑で詠われているように、この辺りで清酒の醸造が行われたのでしょう。

では、この地に清酒の醸造技術を伝えた人物が「酒人親王」という人物なのでしょうけど、この名前、何となく後に付けられた諡の様な物の様な気がします。親王っていう称号は現代の間隔だと皇位継承権を持っている皇族の方というイメージかと思います。そんな処から考察しても、継体天皇の皇子「菟皇子」が酒人親王として祀られている気がしてきます。

由緒書き

「村記」に貞観年中(859-76年)酒人親王三河に下り酒を醸して、朝廷に年々清酒を献進して朝廷の大御酒所となる。神域は宏荘で二十町歩あり、今に於富久良という土地あり。中世に一時衰微したが、酒人天神、三本木の宮という。延喜式内社の酒人神社なり。

愛知県神社庁発刊「愛知県神社名鑑」より

明治元年東幸に際し侍従幣帛を賜る。明治五年九月十八日、郷社に列し、同四十年十月二十六日に神饌幣帛料供進指定社となる。「延喜式神名帳」参河国二十六座の内碧海郡六座の酒人神社。「国内神名帳」従五位上、酒人天神。「二葉松」に酒人神社阪戸村にあると記るす。昭和六十三年八月、本殿幣殿拝殿倉庫を焼失。

延喜式内社巡りin三河国

新型コロナウィルスパンデミックの早期沈静化を祈願する為に、まずは三河国内にある式内社を参拝して廻ろうかとおもっています。自分の神社巡りは、基本バイクを使って一人で巡って行くので、密にならず、ソーシャルディスタンスも確保し、さらに喋らないという感染防止策は万全の状態を維持しやすいかなと思っています。そこで、感染状況が改善しつつある時期を見極めながら参拝していき、その模様を紹介できたらと思います。

- 加茂郡 七座(6/7)

- 額田郡 二座(2/2)

- 稲前神社 岡崎市稲熊町鎮座

- 碧海郡 六座(6/6)

- 幡豆郡 三座(3/3)

- 宝飯郡 六座(5/6)

- 八名郡 一座(1/1)

- 渥美郡 一座(1/1)

- 阿志神社 田原市芦町鎮座

- 合 計 二十六座(23/26)

参拝記

酒人神社が鎮座している場所は、幸田町から安城市を結ぶ県道78号線の近くに鎮座しており、境内のすぐ隣にはトヨタ関連の部品配送センターがいくつも立てられていて、県道からは酒人神社の境内を見る事ができず、注意しないと通り過ぎてしまうと思いますので、注意してください。

境内入口

飾りの幟立石に掲揚用アルミ製のポールが設置された今どきの様式の幟立石が設置され、さらにその後ろに石灯篭、社号標、石鳥居が据えられている境内入口になります。

幟立石

普段は軽く紹介してスルーする幟立石ですが、ちょっと気になる事が彫られていたので紹介します。令和元年十月建立の幟立石ですが、写真を見てもらえれば一目瞭然ですが建立した切っ掛けが「島坂町三神社合併合祀記念」になるようです。島坂町に鎮座する三神社とは、ここ酒人神社、そして金剱神社、神明社の三社になります。という事は、現在の酒人神社の御祭神は二柱だけではなく金剱神社と神明社の御祭神を合わせた形になっているのでしょうね。

- 金剱神社 指定村社 御祭神:天御中主尊 鎮座地:島坂町岸波22

- 神明社 村社 御祭神:豊受姫命 鎮座地:島坂町水塚59

現在(2021年11月)でも金剱神社と神明社の社殿は残っていますが、合併合祀されたとなると近い将来社殿を解体してしまう可能性がありますね。

社号標

旧社格である「郷社」と延喜式内社を示す「式内」が合わせて彫られた酒人神社の社号標になります。郷社部分が分かりにくいですがコンクリートで埋められた様ですが、徐々にコンクリート部分が取れてきている様です。

鳥居

扁額が掲げられた明神鳥居になります。

美酒発祥地の碑

由緒で紹介していますが、美酒(たぶん清酒)が初めてこの地で作られた事を示す石碑になります。美酒が日本酒を指すのか別の御酒なのかは不明ですが、何らかの酒がこの地で作られたのでしょうね。

祓戸

基壇に石瑞垣が設けられた祓戸になります。中央には神籬となる榊が植えられています。

遥拝所

石灯篭が据えられているなかなか趣のある遥拝所になります。

伊勢神宮の内宮・外宮と畝傍山東北陵(神武天皇陵)と後月輪東山陵(孝明天皇陵)を遥拝するようです。この石碑は明治時代に建立された事から、初代天皇の神武天皇陵と明治天皇の父である孝明天皇陵を遥拝する事で歴代の天皇陵をすべて遥拝する事になっているのかもしれませんね。

狛犬

昭和五年生まれの子乗り・玉乗りの狛犬一対です。

社殿

昭和六十三年に社殿を焼失してしまい。その後再建された流造の本殿になります。元々は拝殿が建っている場所には。雨除けとなる多分カーポートが設けられています。本殿の三方に設けられている塀は本殿を囲んでいた瑞垣だったようです。

基壇を見てると、拝殿、幣殿(祝詞殿)が設けられ、拝殿から繋がる様に瑞垣が本殿を囲んでいるという岡崎ではよく見かける造りの社殿様式だったようです。

地図で鎮座地を確認

| 神社名 | 酒人神社 |

| 鎮座地 | 愛知県岡崎市島坂町木ノ元三二八番地 |

| 最寄駅 | JR東海「西岡崎駅」徒歩22分 |

伊勢神宮、氏神の神社、そして皆様が崇敬している神社の御神札をご自宅にお祀りされていますか?

現在ではアパートなどの賃貸住宅でも気軽に御神札を祀る事ができる神棚が登場しています。今まで賃貸住宅で神棚が置けないと御神札をお祀りできなかった方も、こうした神棚をご用意されてお祀りされてみてはいかがでしょうか?