神社情報

| 神社名 | 野神社 |

| 鎮座地 | 愛知県豊田市野口町水別日面226 |

| 御祭神 | 豊斟渟命 |

| 創 建 | 不詳 |

| 社格等 | 村社 |

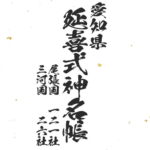

| 神名帳 | 延喜式神名帳 三河国加茂郡 野神社 三河国神名帳 加茂郡正四位下 野社明神 |

| 文化財 | ー |

| 例大祭 | 十月九日 |

| 境内社 | 秋葉神社・八幡神社・兒玉神社 |

| URL | ー |

| 御朱印 | ー |

| 参拝日:2021年9月24日 |

御由緒

国道153号線沿いに鎮座する「野神社」は延喜式神名帳に記載されている「三河国加茂郡 野神社」に比定されている古社になります。さらに、日本文徳天皇実録(文徳実録)では仁寿元年(852年)十月に従五位下を、三河国神名帳では正五位下の神位が与えられたと記されている様ですが、これは野神社ではなく野見神社を指すのではないかという説もあるんだとか。

三河国官社私考という書物では、延喜式加茂郡野神社は「足助庄野口村に在り。今称天神」と記されています。

宝永二年(1705年)に火災により一切の記録を焼失してしまった為、創建・由緒などすべてが不詳となっています。しかし、野神社の別当を務めた「増應寺」の創建が推古七年(599年)の創建と伝承されている事から、少なくともこの時期までには創建されていたのではないかと考えられている様です。

野神社の御祭神は?

御祭神は「豊斟渟命」であるとしています。

豊斟渟命は日本書記の天地開闢の中で出現する神になります。古事記で登場する「豊雲野神」と同一神であるとしています。

- 日本書紀の本伝では天地開闢の中、三番目に男神として出現。

- 古事記では神世七代の第二代で最後の独神として出現。

神名から「豊かな実りと雨をもたらす雲のある野原」から神格化したとされた神であると考えられ、人々が「稲作には不可欠な雨が欠くことが無い大地」を強く求めていた事を示す神でもあるかと思います。

延喜式内社巡りin三河国

新型コロナウィルスパンデミックの早期沈静化を祈願する為に、まずは三河国内にある式内社を参拝して廻ろうかとおもっています。自分の神社巡りは、基本バイクを使って一人で巡って行くので、密にならず、ソーシャルディスタンスも確保し、さらに喋らないという感染防止策は万全の状態を維持しやすいかなと思っています。そこで、感染状況が改善しつつある時期を見極めながら参拝していき、その模様を紹介できたらと思います。

- 加茂郡 七座(6/7)

- 額田郡 二座(2/2)

- 稲前神社 岡崎市稲熊町鎮座

- 碧海郡 六座(6/6)

- 幡豆郡 三座(3/3)

- 宝飯郡 六座(5/6)

- 八名郡 一座(1/1)

- 渥美郡 一座(1/1)

- 阿志神社 田原市芦町鎮座

- 合 計 二十六座(23/26)

参拝記

国道153号線と420号線の供用区間である国道沿いに建つ豊田市野口町の公民館の脇に野神社の参道が設けられています。鳥居や社号標が奥まった場所にあって非常に気付きにくいです。(正直、自分は思いっきり通り過ぎてしまい、通り過ぎた事に気付いた時にはかなり距離を走った後でした。)野神社のすぐ隣にたつ「増慶寺」を目印にしておくと通り過ぎる確率は減るかと思います。

境内入口

公民館の脇からの神社の境内に向かう参道が伸びています。この参道入口には、社号標が二柱設けられています。一つは、上記の写真に写っている「村社 式内 野神社」と彫られた社号標になります。

もう一つは、「延喜式所載官社 二十六座之内 野神社」と彫られた社号標になります。延喜式内社を参拝していると同じような書式で彫られた社号標を見かける事があるので、明治時代とかに延喜式内社に比定された神社に設置された社号標なんでしょうかね。

鳥居

扁額が掲げられた明神鳥居が据えられています。何年に建立されたのか鳥居に彫られていたはずなのですが、記録するのを忘れてしまった為建立年月は不明ですが、質感からそんなに古い鳥居じゃなかった記憶があります。

そして扁額には「埜神社」と彫られています。正式な社名は「野神社」なのか、「埜神社」なのか・・・。

野口雨情先祖ゆかりの地の碑

シャボン玉・七つの子の作詞で名を知れていている「野口雨情」の先祖ゆかりの地の碑が境内に建てられています。実は野神社近くの国道沿いにも野口雨情ゆかりとなる碑が建てられたりしてます。

ただよく読めばわかる様に、野口雨情がここ豊田市野口町出身という訳ではなく、野口雨情の先祖がこの地に住んでいた為、野口姓を称し、その後茨木県の方に移住していったそうです。その移住先で生まれたのが野口雨情な訳です。

手水舎

木造銅葺二本柱タイプの手水舎になります。手水舎のすぐ後ろには立派な杉の木があり、非常に印象的な手水舎です。

社殿

境内を進んでいくと、森の中に妻入りの拝殿が見えてきます。このアングルは非常に神秘的なんじゃないかと思います。

入母屋造瓦葺妻入りの開放型の拝殿(神楽殿?・絵馬殿?)が設けられており、その後方には石段が続き、石段を登った先に神門のある瑞垣に囲まれた本殿が鎮座している社殿になります。

拝殿の後方にかなり急な石段が設けられていて、登った先に神門があります。この石段がきつい場合は拝殿から参拝するんでしょうか。

本殿を囲む瑞垣というか塀と神門になります。

本殿は切妻造トタン板葺の鞘堂の中に鎮座しています。流造の本殿で見る限り中々の古さの本殿の様に見受けられます。更に特徴的なのは、鞘堂から向拝の様に造られた屋根部分がある処ですかね。はっきりとは断言できませんが、この部分で祭式が行われ宮司が祝詞を奏上する場として使われているのではないかと思います。

境内社

本殿に並び立つ様に境内社も鞘堂の中に据えられていて、向かって左手より秋葉神社・八幡神社・兒玉神社の三社が鎮座しています。

地図で鎮座地を確認

| 神社名 | 野神社 |

| 鎮座地 | 愛知県豊田市野口町水別日面226 |

| 最寄駅 | おいでんバス「野口バス停」徒歩4分 |

伊勢神宮、氏神の神社、そして皆様が崇敬している神社の御神札をご自宅にお祀りされていますか?

現在ではアパートなどの賃貸住宅でも気軽に御神札を祀る事ができる神棚が登場しています。今まで賃貸住宅で神棚が置けないと御神札をお祀りできなかった方も、こうした神棚をご用意されてお祀りされてみてはいかがでしょうか?