神社情報

| 神社名 | 久麻久神社 |

| 鎮座地 | 愛知県西尾市八ツ面町麓七十七番地 |

| 御祭神 | 須佐之男命 大雀命 熱田大神 豊宇気昆売神 伊邪那美神 菊理比咩神 奥津日子神 奥津比売神 火産霊神 |

| 創 建 | 不詳 |

| 社格等 | 郷社 |

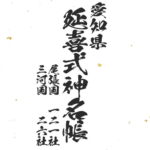

| 神名帳 | 延喜式神名帳 三河国幡豆郡 久麻久神社二坐 三河国神名帳 幡豆郡従四位下 熊來明神 |

| 文化財 | 国 宝:ー 国指定:本殿(付棟札二枚、鰐口一口、厨子一基) 県指定:牛頭天王神像、狛犬 市指定:八ツ面山雲母坑 |

| 例大祭 | 四月十五日 |

| 境内社 | 天満社 稲荷社 山之神社 御鍬社 |

| URL | https://zinzya.exblog.jp/ |

| 御朱印 | 〇 |

| 参拝日:2021年12月8日 |

御由緒

西尾市に岩瀬文庫に所蔵されている「三河郡村生記」という書籍に久麻久神社の事が記されていて、そこには第十代崇神天皇の御代に丹後国与謝の里より久麻久ノ連がこの地に移住、開拓を行い、丘陵・・・現在の八ツ面山の山頂に一社建立したと書かれています。

八ツ面山の雲母坑

久麻久神社が鎮座している「八ツ面山」は古代より「雲母」が採掘される山であったといいます。一番古い史料としては「続日本紀」に和銅六年(713年)に雲母を献上と書いている事から、少なくとも飛鳥時代以前からから雲母採掘用の坑道が彫られていたようです。

三河郡村生記に登場する丹波国からこの地に移住したという「久麻久ノ連」は発掘技術に長けた一族で雲母の採掘の為にこの地にやってきたのかもしれません。そして、雲母採掘の安全を祈願した社を建立していたのではないでしょうか。

現在の雲母坑

明治三十三年まで八ツ面山での雲母発掘は行われていたそうですが、崩落事故が発生して発掘は中止になってしまったそうです。ただ、坑道跡はそのままにしていたので、昭和になって小学生の転落事故が発生したため、地元の有志の方達が一ヶ所を除いてすべて埋めてしまったとか。その坑道を埋める作業の碑が設置されています。

※こもれ聞こえてきた話では、実はこの縦穴坑道は八面山の北側斜面にまだ何ヶ所か残っているんだとか。わざわざ碑まで作って坑道を埋めたので埋め残しは考えられないので、昭和六年以降にだれかが雲母発掘用に掘った縦穴坑道がそのまま放置されているのかもしれませんね。

残された坑道趾には説明板が設置されていまいた。ここにも和銅六年(713年)には朝廷に雲母が献上されたとかかれています。

そして、説明板のすぐ横には意味ありげにグレーチング蓋が・・・・。

中を覗き込むと、なるほど確かに綺麗に縦穴が掘られています。長い年月の仲で奥の方は落ち葉なんかで埋もれてしまっていて横穴があるのかまではよくわかりませんね。

- 大宝年間(701-4年)、牛頭天王を勧請。山頂に社を建立「大宝天王宮」と称した。

- 延喜元年(905年)、延喜式神名帳に「三河国幡豆郡 久麻久神社二坐」と記載。

- 時期不詳、三河国神名帳に「従四位下 熊來明神」と記載。

- 吉良氏分家「荒川甲斐守義広」が厚く庇護し、社地七十寛余を寄進。「荒川大宝天王宮」と称される様に。

- 大永七年(1527年)、社殿(現存する本殿)が造営される。

- 永禄年間、鳥居元忠が家康の命により山頂に西向きに鎮座していた社殿を八ツ面中腹に東向きの社殿に造営遷座する。

- 明治六年(1873年)、神仏分離令により主祭神を牛頭天王から素盞嗚尊に、社名も延喜式神名帳に記載されている「久麻久神社」に改称。・・その後一度は天王宮に復称するが、再び明治十一年に久麻久神社に改称

- 明治六年(1873年)、郷社に列格。

久麻久神社二坐とは?

延喜式神名帳には「幡豆郡 久麻久神社二坐」と記されています。この「二坐」とはどういう意味なのでしょうか。

- 一社相殿

- 二社鎮座

上記の2パターンが考えられるかと思います。そこで延喜式神名帳を見ていくと、二坐や三座と記され神社が何社か見受けられるのですがそのほとんどが「一社相殿」となっています。

この事考慮すると、「久麻久神社二坐」とは「延喜式神名帳に記載されるに足りる御祭神が「二柱」久麻久神社に祀られていた。」と考えられるのではと思います。

現在、久麻久神社の社名とする神社は二社あり、一社は今回紹介している八ツ面鎮座の久麻久神社。もう一社は八ツ面町の隣町となる熊味町に鎮座する久麻久神社となります。大正時代に編纂された「西尾町史」を読むと、久麻久神社が二社に分社された可能性は否定できないとしつつも、牛頭天王(素盞嗚尊)と稲荷神(倉稻魂神)を主祭神とする組み合わせは少し考えづらいとしています。また江戸時代からの歴史書でも二坐をどう考えるか所説あったようですが、熊味町鎮座の久麻久神社の御祭神である「倉稻魂神、久久能智神」を二坐とする説のが主流だったようです。

八ツ面町鎮座久麻久神社

熊味町鎮座久麻久神社

この二つの久麻久神社の真実の関係は?

八ツ面町鎮座の久麻久神社の御祭神は?

西尾市八ツ面町に鎮座する久麻久神社の主祭神は

- 須佐之男命

になります。

大宝年間(701-4年)に牛頭天王を勧請し大宝天王社を称したのが事実上の久麻久神社の創建であるとすることが出来るかと思います。八坂神社と津島神社・・・どちらから勧請を受けたのでしょうかね。

- 大雀命

- 熱田大神

上記二柱は、拝殿の内壁に掲げられているという扁額には大宝天王社と並んで書かれている若宮八幡社と八剣社の御祭神になります。この扁額を書いたのは久麻久神社を再建した荒川義広だそうで、すくなくとも戦国時代には若宮八幡宮と八剣社が合祀されていたと考える事ができそうです。

- 豊宇気昆売神

- 伊邪那美神

- 菊理比咩神

- 奥津日子神

- 奥津比売神

- 火産霊神

この六柱の御祭神は大正四年に合祀された神明社、白山社、竈神社の御祭神になります。

・神明社:豊宇気昆売神

・白山社:伊邪那美神、菊理比咩神

・竈神社:奥津日子神、奥津比売神、火産霊神

「参河郡村正記」に崇神天皇の代に久麻久ノ連が丹後国与謝の里より来て、此の地を開拓し一社を小丘に設けた。と「延喜式神名帳」小社、久麻久神社幡豆郡とあり。古くは大宝天王宮を合祀して、大宝天王とも称し又鎌倉期(1249年)には、源義家の六世滿氏はこの荒川の地を領して荒川と名乗り、崇敬篤く荒川大宝天王と称す。安土時代(1592年)に荒川甲斐守は七十貫余の社地と寄進、徳川家光二十九石を朱印寄進する。徳川中期(1751年)には久麻久上ノ社といったが、明治六年久麻神社に復し、同六年十月三日、大宝天王に戻り、明治十一年七月九日、久麻久神社に復した。郷社列格は明治六年三月である。

大正四年十月十五日、字市場の竈神社と字新御堂の神明社と字麓の白山社を本社に合祀した。

愛知県神社庁発刊「愛知県神社名鑑」より

延喜式内社巡りin三河国

新型コロナウィルスパンデミックの早期沈静化を祈願する為に、まずは三河国内にある式内社を参拝して廻ろうかとおもっています。自分の神社巡りは、基本バイクを使って一人で巡って行くので、密にならず、ソーシャルディスタンスも確保し、さらに喋らないという感染防止策は万全の状態を維持しやすいかなと思っています。そこで、感染状況が改善しつつある時期を見極めながら参拝していき、その模様を紹介できたらと思います。

- 加茂郡 七座(6/7)

- 額田郡 二座(2/2)

- 稲前神社 岡崎市稲熊町鎮座

- 碧海郡 六座(6/6)

- 幡豆郡 三座(3/3)

- 宝飯郡 六座(5/6)

- 八名郡 一座(1/1)

- 渥美郡 一座(1/1)

- 阿志神社 田原市芦町鎮座

- 合 計 二十六座(23/26)

参拝記

八面山の南側を東西に走る県道43号線沿いに久麻久神社の社号標が据えられています。この社号標が据えられている交差点からまっすぐ境内地に向かう参道が伸びています。ただ、社殿が建っている向きからここが正面の参道なのかというと微妙だったします。

参道

県道から八面山方面に歩いていくと、明神鳥居が据えられています。この先は階段があり、社殿が遠くに確認する事ができます。

南入りとなるこの参道では東向社殿の側面から境内に入っていく形になります。この写真をよく見ると、撮影している場所と社殿を挟んで反対側に建つ鳥居の影が映っています。

その影の鳥居がこちら。先にも紹介した「雲母山坑埋仕奉之碑」が建っている場所から最寄り?の境内入口に設置されている鳥居になります。

もう一つ、社殿正面に真っ直ぐ伸びる参道が設けられています。造りから見てもこの参道が正面参道になるかと思います。ただ、現在ではこの参道の入口は県営住宅の裏手?側になっていて、どれだけの方がここから境内に向かっているのでしょうか。

ほぼ石段で構成された参道の途中に一の鳥居が据えられています。その脇には

思いっきり白飛びしてしまい、判別不能となっていますが、郷社式内久麻久神社と彫られた社号標になります。

手水舎

コンクリート造り四本柱タイプの手水舎になります。ほぼ正方形となる柱の位置関係が非常に独創的な形状の手水舎かと思います。ちなみに、水盤も正方形となっていたりします。

狛犬

大正六年生まれの狛犬一対です。石匠にもよるかと思いますが、全体の姿が大正時代より以前の雰囲気なんですよね。

社殿

入母屋造瓦葺平入の拝殿を有する社殿になります。ここからは見えませんが、久麻久神社の本殿は国の重要文化財となっています。

自分が運営している別のサイトでアップした写真の流用ですが、こちらが久麻久神社の本殿となります。一瞬流造の本殿かなと思ってしまいますが、入母屋造の向拝が設けられた屋根形状となっています。この様式の本殿は非常に珍しいそうです。まあ、だから国の重要文化財に指定されている訳ですが。

境内社

社殿向かって右側に境内社である天満社、稲荷社、山之神社、御鍬社が鎮座しています。

地図で鎮座地を確認

| 神社名 | 久麻久神社 |

| 鎮座地 | 愛知県西尾市八ツ面町麓七十七番地 |

| 最寄駅 | 六万石くるりんバス 三和線「八ツ面住宅南バス停」徒歩5分 |

伊勢神宮、氏神の神社、そして皆様が崇敬している神社の御神札をご自宅にお祀りされていますか?

現在ではアパートなどの賃貸住宅でも気軽に御神札を祀る事ができる神棚が登場しています。今まで賃貸住宅で神棚が置けないと御神札をお祀りできなかった方も、こうした神棚をご用意されてお祀りされてみてはいかがでしょうか?