神社情報

| 神社名 | 和志取神社 |

| 鎮座地 | 愛知県安城市碕町和志取三十五番地 |

| 御祭神 | 天日鷲命 伊弉册命 |

| 創 建 | 不詳 |

| 社格等 | 村社 |

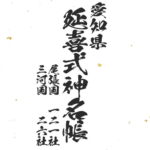

| 神名帳 | 延喜式神名帳:三河国碧海郡 和志取神社 三河国神名帳:碧海郡正五位下 鷲取天神 |

| 文化財 | ー |

| 例大祭 | 十月十五日 |

| 境内社 | 八重事代社 稲荷社 |

| URL | ー |

| 御朱印 | ー |

| 参拝日:2021年12月8日 |

御由緒

創建は不詳ですが、社伝によると継体天皇の御代に建立されたと伝えられています。実は、この継体天皇の御代に建立されたという伝承は、同じ和志取神社の論社である岡崎市西本郷町に鎮座する「和志取神社/紹介記事」と同じだったりします。

和志取神社の論社

- 岡崎市西本郷町鎮座の「和志取神社」

- 安城市柿崎町鎮座の「和志取神社」

- 豊田市御館町鎮座の「鷲取神社」※加茂郡に属する為郡違い

以上三社が「ワシトリ」神社の社名と同名の式内社和志取神社との関係があるのでは?と考えられる神社になります。ただ、豊田市御館町鎮座の鷲取神社については、鎮座する場所が碧海郡ではなく加茂郡になり郡違いである事から、他の二社と比べるとその可能性は低いと見られている様です。

社頭の由緒板では、永禄三年(1560年)に兵火により社殿が灰燼に帰してしまい、天正三年(1575年)まで仮殿のままだったが、長篠の戦いに向かう織田信長が参拝、金作りの大刀を寄進し戦勝を祈願したと伝え、参拝した時なのか、長篠の戦いの戦勝後なのかは不明ですが、家臣に社殿の再建を命じたとしています。

その後、江戸時代になると「白山社」と称していたようです。

江戸時代の和志取神社

天明四年(1784年)七月付、反別明細帳より

- 西宮:熊野権現宮

- 長四尺五寸、横三尺五寸

- 社地三拾貮間四方

- 東宮:白山権現

- 長壹尺五寸、横壹尺二寸

- 社地十五間拾貳間

- 境内社:稲荷間

- 長壹尺五寸四方山中

- 境内社:一姫社

- 社地十五間拾貮間

熊野権現宮と白山権現宮の東西両宮は同所に並び立ち、文政年間(1818-30年)に東宮白山権現の社前に「式内和志取神社」と記した標石を建立

江戸時代後半になり、式内社和志取神社であるとして式内社とする社号標を設置し、その後「和志取神社」に改称するが、明治七年に西本郷町の長谷部神社が式内社「和志取神社」に治定された事で社名の改称を命じられる事になります。

- 明治七年、西本郷町の長谷部神社が式内社和志取神社に治定された為、社名変更を命じられる。

- 明治八年、西本郷町の長谷部神社への式内社和志取神社治定への抗議公告が認められ、和志取神社治定は取り消しされ、社名変更命令も取消。

- 明治十五年、村社に列格。

- 明治四十年、神饌幣帛料供進神社に指定される。

- 昭和三年、無格社熊野神社を合祀。

和志取神社の御祭神は?

安城市柿崎町に鎮座する「和志取神社」の御祭神は

- 天日鷲命

- 伊弉册命

としています。

江戸時代には「白山権現」と称していた事から、当時の御祭神は「白山権現」であったことは間違いないのではないかと思われます。それが、社名を「和志取神社」と改称してから御祭神が「天日鷲命」と変わっています。

白山権現とは?

養老元年(717年)に修験道の僧侶「泰澄」が白山で修行中に出現した神仏習合の神。

本地垂迹が基本となる神仏習合時の考えでは、白山権現の本地が仏教の仏である「十一面観音菩薩」となり、垂迹が神道の神である「伊弉册尊」であるとしています。現在、白山権現は神仏分離によって、神道では「菊理媛神」が白山神社の御祭神として祀られていますが、本来は伊弉册尊の化身が白山権現だったようです。

和志取神社の配祀神として「伊弉册命」の名が見え、もしかして白山権現が神仏分離で伊弉册命と改称した御祭神かな?とも思ったのですが、どうやら昭和三年に合祀した熊野神社の御祭神になるようです。そして、神社名鑑では紹介したように伊弉册命としていますが、社頭に設置された由緒書きでは「伊弉諾命」と相違があります。

ただ、熊野神社の御祭神は熊野権現であったはずですが、神仏分離令によって様々な神が同一視されたこともあり、伊邪那美も伊邪那美も全国に鎮座する熊野神社の御祭神にその名を見る事ができる為、両方とも可能性があってどちらが正しいのかよくわかりません。

では、主祭神となっている「天日鷲神」が一体いつ頃から祀られているのか。そして、どうして白山権現から主祭神を天日鷲神に変更する事になったのか。この辺りが解ってくると式内社「和志取神社」の論社を巡る争いも答えが見えてくるのではないかと思う訳ですが、そんなことは当然明治政府もわかっている上で結論が出ていない所を見ると、「白山権現と天日鷲神の関係は不詳」ということなのでしょう。

碧海郡に勢力を伸ばしたと伝わる長谷部連の祖神とする「五十狭城入彦命」を祀る岡崎市西本郷町に鎮座する「長谷部神社」と、三河国に殆ど関りがないとする忌部氏の祖神とする「天日鷲神」を祀り、元々は白山または熊野と称されていた事もあって江戸時代後半より式内社和志取神社であると自負していたであろう安城市柿崎町に鎮座する「和志取神社」との間で起こった式内社を巡る論争でその後取消をされたとはいえ長谷部神社が式内社和志取神社であると治定されてしまう遠因になったのは間違いなさそうです。

天日鷲神とは

日本書記において天照大御神が天岩窟に籠った際に、木綿を作った神であると記され、さらに高皇産霊尊の命により大物主神に作木綿として仕えたとしています。

先代旧事本紀では、神武天皇の御代に伊勢国造に任ぜられたと記されています。

阿波国を開発し穀麻を植えて紡績の業を創始したとする阿波の忌部氏の始祖とも伝えられている神になります。

創建は明らかでない。延喜式内社三河国二十六座の和志取神社と刻む旧石標あり。社地の附近にワシドリと称す耕地などあり。「三河国官社考集説」に村上忠準「北柿崎村に宇和志取と伝うまことの式社なるべし。」と。「神祇志料」に柿崎村字和志取あり(宝暦四年田畑名寄帳重原藩取調書)明治七年、西本郷村鎮座「長谷部神社」より和志取神社なりと上申あり、両社の上申により教部省は明治八年二月、未定の神社と達しあり。止む。昭和三年三月二日、字和志取一番無格社熊野神社を本社に合祀した。

愛知県神社庁発刊「愛知県神社名鑑」

延喜式内社巡りin三河国

新型コロナウィルスパンデミックの早期沈静化を祈願する為に、まずは三河国内にある式内社を参拝して廻ろうかとおもっています。自分の神社巡りは、基本バイクを使って一人で巡って行くので、密にならず、ソーシャルディスタンスも確保し、さらに喋らないという感染防止策は万全の状態を維持しやすいかなと思っています。そこで、感染状況が改善しつつある時期を見極めながら参拝していき、その模様を紹介できたらと思います。

- 加茂郡 七座(6/7)

- 額田郡 二座(2/2)

- 稲前神社 岡崎市稲熊町鎮座

- 碧海郡 六座(6/6)

- 幡豆郡 三座(3/3)

- 宝飯郡 六座(5/6)

- 八名郡 一座(1/1)

- 渥美郡 一座(1/1)

- 阿志神社 田原市芦町鎮座

- 合 計 二十六座(23/26)

参拝記

国道一号線の「宇頭町交差点」を北に進んでいくと、その道路沿いに和志取神社の社号標が据えられています。この社号標は延喜式内社の「内」部分がくり抜かれていて、明治七年に西本郷町に鎮座する長谷部神社が和志取神社に治定された為、内部分をくり抜きがおこなわれたんでしょう。

境内入口

最初の社号標の場所から住宅地の中を進んでいくと、和志取神社の境内が見えてきます。少し離れた道路脇に社号標が据えられており、突き当りに境内が建っています。

境内入口には、扁額のない石造りの明神鳥居と、石灯籠一対、由緒書きが据えられています。

そしてこちらが、参道脇に据えられている旧社格「村社」が合わせて彫られている社号標になります。

社号部分はコンクリートで埋められていますが、明かに色が違うので埋めた意味をなしていません。

二の鳥居

境内入口部分でも見切れていますが、明神鳥居の二の鳥居が据えられています。

二の鳥居を据える場合、一の鳥居より小さくしている神社が多い様な気がするのですが、これどういった意味合いがあるんですかね。

手水舎

木造銅板葺四本柱タイプの非常にコンパクトに造られた手水舎になります。実際は手水をする間、雨をしのげればいいのでこれくらいの大きさで必要十分なのかもしれませんね。

狛犬

昭和四年生まれの狛犬一対になります。

本殿を囲む瑞垣内にこの狛犬の先代が鎮座しているのですが、瑞垣内の覗き込む形になってしまうので撮影は自重しました。

社殿

入母屋造瓦葺平入の拝殿を有する社殿になります。本殿は流造となっています。

ここ和志取神社の拝殿には倒壊防止用の鉄製の支え柱が設置されています。

境内社

社殿脇に鎮座する境内社になります。覆殿と呼ぶべきか、鞘堂と呼ぶべきか悩むのですが、この建物の中には境内社の社が2基鎮座していました。現地ではこの境内社の詳細は分からなかったのですが、八重事代社と稲荷社とする資料があるようです。由緒部分でのせた江戸時代に書かれた反別明細帳では稲荷社と一姫社が記載されているので、一基の社は稲荷社で間違いないかと思います。八重事代社と一姫社が同一社なのかは不明。

地図で鎮座地を確認

| 神社名 | 和志取神社 |

| 鎮座地 | 愛知県安城市碕町和志取三十五番地 |

| 最寄駅 | アンクルバス東部線「柿崎バス停」徒歩7分 |

伊勢神宮、氏神の神社、そして皆様が崇敬している神社の御神札をご自宅にお祀りされていますか?

現在ではアパートなどの賃貸住宅でも気軽に御神札を祀る事ができる神棚が登場しています。今まで賃貸住宅で神棚が置けないと御神札をお祀りできなかった方も、こうした神棚をご用意されてお祀りされてみてはいかがでしょうか?