神社情報

| 神社名 | 和志取神社 |

| 鎮座地 | 愛知県岡崎市西本郷町観立四番地 |

| 御祭神 | 五十狭城入彦命 気入彦命 |

| 創 建 | 不詳 |

| 社格等 | 縣社 |

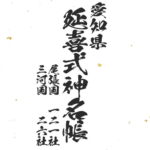

| 神名帳 | 延喜式神名帳:三河国碧海郡 和志取神社 三河国神名帳:碧海郡正五位下 鷲取天神 |

| 文化財 | 国 宝:ー 国指定:ー 県指定:ー 市指定:観音像、大日如来像 |

| 例大祭 | 十月十二日 |

| 境内社 | 神宮社 社口社 稲荷社 御鍬社天王社合殿 |

| URL | ー |

| 御朱印 | ー |

| 参拝日:2021年12月8日 |

御由緒

創建年代は不詳ですが、継体天皇の御代には創建されたとも伝えれている神社になります。

平安時代には、延喜式神名帳に「参河国碧海郡 和志取神社」と記された神社であるとして明治七年に一度は比定されていますが、明治八年に安城市柿崎町に鎮座する「和志取神社/紹介記事」からの異議により比定は取り消され、その後、和志取神社の比定については行われていない事から、「式内社論社」のまま現代に至っています。

和志取神社の論社

- 岡崎市西本郷町鎮座の「和志取神社」

- 安城市柿崎町鎮座の「和志取神社」

- 豊田市御館町鎮座の「鷲取神社」※加茂郡に属する為郡違い

以上三社が「ワシトリ」神社の社名と同名の式内社和志取神社との関係があるのでは?と考えられる神社になります。ただ、豊田市御館町鎮座の鷲取神社については、鎮座する場所が碧海郡ではなく加茂郡になり郡違いである事から、他の二社と比べるとその可能性は低いと見られている様です。

現在の和志取神社の北西に「和志山」と呼ばれていた丘陵があり、奈良時代に行基がこの和志山の傍らに「和志王山薬王寺」が創建しています。この薬王寺がいつのころからかは不明ですが和志取神社の別当を務める様になったそうなのですが、鎌倉時代末期から室町時代初期の南北朝と呼ばれる動乱の中、薬王寺は兵火によって灰燼に帰してしまい、和志山古墳の墳丘上の小祠のみが残されます。この小祠を地元の人々は鷲取権現や鷲取天神と呼ぶ様になったと伝えられています。その後、享禄二年(1529年)に薬王寺の寺跡に曹洞宗「芙蓉山蓮華寺」が創建され、和志山古墳全域が蓮華寺の境内となったようで、鷲取権現と呼ばれる小祠も蓮華寺の鎮守社として奉斎されています。

鷲取権現

幕末の天保文政の頃、国学者で神職である「羽田野敬雄」は三河国内における延喜式内社について纏めた「参河国神名帳私考」の中で、「現在は鷲取権現と呼ばれている和志山に鎮座する祠が和志取神社なのではないか。」としています。

羽田野敬雄は著書である『参河国神名帳私考』、『参河国歴代古蹟考』、『倭名鈔三河国郡郷考』、『総国風土記考』などを明治政府に提出し、三河国における神仏分離、廃仏毀釈、神社の国営化などに大きな影響を与えた人物であるようです。

明治政府による神仏分離令によって鷲取権現は式内社「和志取神社」の御祭神出会ったと伝わる「気入彦命」を御祭神とした天王社と改称しています。この辺りの改称も羽田野敬雄氏の影響があるのでしょうね。

神仏習合

江戸時代までは、境内に「大日堂」が建ち、大日如来像を始めとする平安時代から鎌倉時代の仏像が数体安置されていたが、明治政府による「神仏分離令」により仏像は境内すぐ隣に建てられた大日堂に遷座されています。

神仏分離令により、神社内に祀られていた仏像の中には、破却や遺棄された物も少なくない中、西本郷の人々は神社の境内のすぐ隣とはいえ境内の外に大日堂を新たに建立、遷座させる事で仏像を守っています。この仏像の内二体が現在岡崎市の指定文化財となっている事を考えると、非常に歴史的価値の高い仏像が守られたということになりますね。

明治六年になり、天王社を近くに鎮座する長谷部神社の境内に遷座しています。この遷座に関しては、天王社の御祭神である「気入彦命」と長谷部神社の御祭神である「五十狭城入彦皇子」を同一視する説に基づいたとも言われています。

長谷部神社由緒

御祭神は「五十狭城入彦皇子」

別所村舊記には、古くは蝉神社(元禄十七年の棟札には瀬部明神と記す。)と称すとあり。その後、正一位本郷大明神と号したが、明治三年に長谷部神社と改称した。

長谷部神社の近くには、長谷部連の末裔が多く住んでいるとされ、この長谷部連の始祖となるのが「五十狭城入彦皇子」であるしています。「旧事記」には、「五十狭城入彦皇子は応神天皇の勅命により、三河の地の逆臣、君主に背く者の討伐をしこの地を治めた。」と記されており、この地に移住し子孫が祖神を祀り創建されたのが長谷部神社であると考えらえます。

明治七年、宮内省より延喜式内社「和志取神社」としての比定を受けます。この比定を受けて長谷部神社の社名を和志取神社に改称しますが、安城市柿崎町に鎮座する「和志取神社」の意義を受け、明治八年に式内社への比定を取消と旧社名への復称が命じられ、「長谷部神社」に社名を戻していますが、明治十二年に和志取神社への改称が認められています。

- 延喜元年(905年)、延喜式神名帳に「三河国碧海郡 和志取神社」と記載。

- 時期不詳、三河国神名帳に「碧海郡正五位下 鷲取天神」と記載。

- 明治三年(1870年)、社名を「本郷大明神」から「長谷部神社」に改称。

- 明治六年(1873年)、天王社(祭神:気入彦命)を和志取古墳近くより長谷部神社の境内に遷座。

- 明治七年(1874年)、延喜式内社「和志取神社」に治定され、社名を「長谷部神社」から「和志取神社」に改称。

- 明治八年(1875年)、式内社治定が取り消され、社名を旧称「長谷部神社」に復称。

- 明治八年(1875年)、村社に列格。

- 明治十二年(1879年)、社名を「和志取神社」に改称。

- 明治四十年(1907年)、神饌幣帛料供進指定を受ける。

- 大正三年(1914年)、郷社に昇格。

- 昭和二十一年(1946年)、縣社に昇格。

和志取神社の御祭神は?

和志取神社の御祭陣は、

- 五十狭城入彦命

- 気入彦命

の二柱であるとしています。

長谷部神社に和志山古墳の丘陵上に鎮座していた天王社を遷座させたのは、長谷部神社の御祭神である「五十狭城入彦命」と天王社の御祭神である「気入彦命」が同一視する事ができる。という理由によるものであると伝えられています。

先にも紹介していますが、和志取神社の北西に「和志山」と呼ばれる丘陵があり、この丘陵が明治二十八年(1895年)に当時の宮内省より気入彦命の陵墓伝説地であると指定され、よく明治二十九年には「芙蓉山蓮華寺」の境内から分離されたのか、薬師堂や石塔、石仏などが撤去されています。そして、昭和十六年(1941年)に継体天皇の御子である「五十狭城入彦皇子」の陵墓に治定されています。ここでも、気入彦命と五十狭城入彦皇子が同一視されている事がわかります。

ではなぜ、五十狭城入彦皇子と気入彦命が同一視されるようになったのでしょうか。

五十狭城入彦皇子と気入彦命

系譜

前皇后)播磨稲日大郎姫

┣━━━━━━━┳ 大碓皇子(猿投神社祭神)

第十二代景行天皇 ┗ 小碓尊(日本武尊)━ 第十四代仲哀天皇

┣━━━━━━━┳ 第十三代成務天皇

後皇后)八坂入媛命 ┣ 五百城入彦皇子

┣ 忍之別皇子

┣ 稚倭根子皇子

┣ 大酢別皇子

┣ 渟熨斗皇女(渟熨斗姫命)

┣ 渟名城皇女

┣ 五百城入姫皇女

┣ 麛依姫皇女

┣ 五十狭城入彦皇子

┣ 吉備兄彦皇子

┣ 高城入姫皇女

┗ 弟姫皇女

五十狭城入彦皇子は第十二代「景行天皇」と後皇后「八坂入媛命」の間に生まれた七男六女の十番目に生まれた皇子であると伝えられています。異母兄には日本神話最大の英雄とも言われている「ヤマトタケル」がいます。

登場文献

- 古事記:記載なし

- 日本書紀:五十狭城入彦皇子

- 先代旧事本紀:五十狭城入彦命

- 「三河長谷部直祖」とあり。

- 新撰姓氏録:気入彦命

- 「誉田天皇の御世、御室の雑使大王生らは逃げて仕えなかった。天皇は使いを遣わして探させたが、みな復命しなかった。そこで気入彦命は詔を承り、参河国にまで追って捕えて帰還した。天皇は使命を果したことを褒めて御使連の姓を賜った。」とあり。

- 「持統天皇の御代、三河国青海郡に居していた御立史は気入彦命の末裔である」とあり。

まとめ

日本書紀、先代旧事本紀には「気入彦命」の名は登場してきません。そして、新撰姓氏録では「気入彦命」の名を見る事ができ、その末裔が三河国に住んでいた事が記されています。その名前が非常に類似性がある事と、三河の末裔が住んでいる事が共通している事から、五十狭城入彦命と気入彦命が同一視される所以となっています。

和志取神社の御祭神は五十狭城入彦命の一柱のみが記載されている資料もあったりするのですが、一度は式内社に比定された時の経緯などもあって現在では 五十狭城入彦命 と気入彦命の二柱を御祭神としているようです。

社伝に、長谷部神社又本郷大明社とも称す。継体天皇即位の年に始めて祀るという。「旧事記」に五十狭城入彦命は継体天皇の皇子で三河の長谷部直の祖なり。皇子の墓は和志山に治定あり御立という。皇子裔孫三河に栄え、御使連、御使朝臣、長谷部直に別れた。正保五年(1648年)の検地帳に御立とのる。幾多の検証により「延喜式神名帳」碧海郡六座の内、和志取神社と昭和二十一年一月十日を持って当神社由緒顕著にして従来の県社昇格内規に徹して県社に該当するものと認む。と神祇院考証課長鳥羽正雄より内翰があった。之より前大正三年十二月二十八日郷社に列格し、内務省官人岸上安敬も延喜式内社なり認められた。

愛知県神社庁発刊「愛知県神社名鑑」

延喜式内社巡りin三河国

新型コロナウィルスパンデミックの早期沈静化を祈願する為に、まずは三河国内にある式内社を参拝して廻ろうかとおもっています。自分の神社巡りは、基本バイクを使って一人で巡って行くので、密にならず、ソーシャルディスタンスも確保し、さらに喋らないという感染防止策は万全の状態を維持しやすいかなと思っています。そこで、感染状況が改善しつつある時期を見極めながら参拝していき、その模様を紹介できたらと思います。

- 加茂郡 七座(6/7)

- 額田郡 二座(2/2)

- 稲前神社 岡崎市稲熊町鎮座

- 碧海郡 六座(6/6)

- 幡豆郡 三座(3/3)

- 宝飯郡 六座(5/6)

- 八名郡 一座(1/1)

- 渥美郡 一座(1/1)

- 阿志神社 田原市芦町鎮座

- 合 計 二十六座(23/26)

参拝記

県道47号線、通称「安城街道」と呼ばれる岡崎市の矢作町から安城駅方面に抜けていく県道から少し入った場所に和志取神社は鎮座しています。岡崎方面から向かう場合、国道一号線から安城街道に入って、東本郷交差点を抜けてすぐに架けられている歩道橋が目印になります。

境内には駐車場がないので、和志取神社の東側に建つ大日堂の境内に車を停める事になるかと思います。

境内入口

和志取神社の境内入口は、式内社が合わせて彫られた社号標と由緒板、そして掲揚ポールが設けられた幟立石が据えられています。参拝者用の駐車場が設けられていないので、この部分に駐車できるようになると便利なのになとも思うのですが、造ったら造ったで迷惑駐車が増える可能性があるから駐車場を設けないのかもしれませんね。

参道

真っ直ぐ社殿に向かって参道が伸びているのがここからのアングルでしっかりと見て取れます。

鳥居

扁額が掲げられた石造りの両部鳥居になります。

社号標

参道を進み、鳥居手前に設置された社号標になります。

昭和二十一年に縣社に指定された事から、急遽郷社の郷の字の所をくり抜いて縣の字をはめ込んだ形の社号標になります。この縣社昇格が決まったすぐ後に国家神道は廃止されて社格制度も廃止、神社本庁が統括する現行の体制に移行した為、縣社を示すものはこの社号標位になってしまったかと思います。しかも、GHQの管理体制の元での昇格だったのに、こうした国による神社運営が行われていた事に驚きを隠せません。

手水舎・水盤

木造銅板葺四本柱タイプの手水舎になります。

手水舎は柱の太さ、転びの角度、柱の間隔、屋根の形状などのバランスでかなり視覚的に不安定な感じを感じる事が多いのですが、ここの手水舎はどっしりとした安定した形状に見て取れます。

狛犬

大正八年生まれの狛犬一対です。

社殿

入母屋造瓦葺平入の拝殿を有する社殿になります。本殿は入母屋造妻入りの覆殿の中に鎮座しているようです。

境内社

神宮社

社口社

御鍬社天王社合殿と稲荷社

明治時代に記された和志取神社明細帳によると、

天王社(御祭神:気入彦命)

御鍬社(御祭神:豊受比売命)

稲荷社(御祭神:保食命)

神宮社(御祭神:水兵神)

社口社(御祭神:石上神)

と記されています。

大日堂趾?

和志取神社の境内に明らかに神社建築とは趣が異なる宝形造の屋根を持つ御堂が建っています。現在は倉庫として使われているみたいなのですが、内部には須弥壇が設置されているなど、仏教的要素が強い建物になり、この建物が江戸時代まで観音像や大日如来像が安置奉安されていた観音堂(または大日堂)だったのではないでしょうか。

現在、和志取神社の境内から運び出された観音像や大日如来像は、和志取神社のすぐ東側に建てられた大日堂の中に安置されています。シャッターで閉じられてしまっている為、残念ながらそのお姿を拝むことはできませんが、もしかしたら和志取神社の例大祭の時にはあけられているのかもしれませんね。

地図で鎮座地を確認

| 神社名 | 和志取神社 |

| 鎮座地 | 愛知県岡崎市西本郷町御立四番地 |

| 最寄駅 | 名鉄バス岡崎安城線「本郷バス停」徒歩4分 |

伊勢神宮、氏神の神社、そして皆様が崇敬している神社の御神札をご自宅にお祀りされていますか?

現在ではアパートなどの賃貸住宅でも気軽に御神札を祀る事ができる神棚が登場しています。今まで賃貸住宅で神棚が置けないと御神札をお祀りできなかった方も、こうした神棚をご用意されてお祀りされてみてはいかがでしょうか?