神社情報

| 神社名 | 小國神社 |

| 鎮座地 | 静岡県周智郡森町一宮三九五六番地一 |

| 御祭神 | 大己貴命 |

| 創 建 | 第二十九代欽明天皇十六年 |

| 社格等 | 国幣小社 遠江国一宮 |

| 神名帳 | 延喜式神名帳:遠江国周知郡 小國神社 |

| 文化財 | 国指定重要無形民俗文化財 ・遠江森町の舞楽 国選択無形民俗文化財 県指定無形民俗文化財 ・小國神社の田遊び |

| 例大祭 | 四月十八日 |

| 境内社 | 八王子社(御祭神:国狭槌尊・五男神三女神) 宗像社(御祭神:田心姫命・多岐津姫の命・市杵嶋姫命) 鉾執社(御祭神:社家四十一家祖先) 飯王子社(御祭神:保食神) 全国一宮等合殿社(御祭神:全国一宮御祭神) 祖霊社 白山社 瀧宮社 |

| URL | http://www.okunijinja.or.jp/ |

| 御朱印 | 〇 |

| 参拝日:2021年12月4日 |

御由緒

社殿によると、第二十九代欽明天皇の御代(欽明天皇十六年)に境内地より北北東に約5kmほど離れた本宮峯(本宮山)に御神霊が鎮斎され、後に都より勅使が送られ、現在の境内地に社殿を造営した。

- 承和七年(840年)六月十四日、「続日本後記」に「従五位下」を授かると記載

- 貞観二年(860年)正月二十七日、「日本三大実録」に「従四位下」を授かると記載

- 貞観十六年(874年)二月二十三日、「日本三大実録」に「従四位上」を授かると記載

- 延喜元年(905年)、延喜式神名帳に「遠江国周知郡 小國神社」と記載。

元亀三年(1572年)の武田信玄の遠江・三河国進出に伴い、この地の目代「武藤刑部氏定」は家康を裏切り武田軍を遠江国に招き込んだという。この時小國神社の神主「小國豊前重勝」は霊夢により神託を家康に訴えたという。この訴えを聞いた家康は、小國重勝に命じて御神霊を別所に遷座させ、願文と三条小鍛冶宗近作の太刀を奉り、戦勝を祈願した後に、社頭に火を放ち全部の社殿を焼失させた。

その後武田氏を打ち破った家康は「本多重次」に命じ社殿を造営、遷宮させた。その後も家康は社殿造営を命じたという。

慶長八年(1603年)社領五百九十石の朱印地を賜った。

明治六年六月十三日、国幣小社に列格。

明治十五年三月八日、火災により本殿以下悉く焼失。官命により再建が行われ、明治十九年完成、九月二十五日に遷座祭が執り行われる。

御祭神

- 大己貴命

大国主命

大国主命は古事記では「大国主神」、日本書紀では「大己貴命」で登場する神になります。また、日本書紀では「大物主神」は大国主の幸魂、奇魂であるとしており、同一神であるしており、別神として書かれている古事記とは異なる描写もされています。

大国主神は豊葦原中つ国の国作りを成した「国津神」の最高神として描かれており、国譲りとして天照大御神率いる天津神が住む高天原に従属した後は、出雲大社の御祭神として鎮まったとされています。

ポイント

出雲神話の「大己貴命」を御祭神としている事を考えると、時期はまったくわかりませんが、伊勢湾・遠州灘を経て天竜川を遡上してこの地にたどり着いたのか、又は信濃国から天竜川沿いに此の地にたどり着いたのかはわかりませんが、古くからこの地に根付いていた可能性があるのではないかと思ってしまいます。

「天竜川」は諏訪湖から流れ出ている訳ですが、その諏訪湖周辺に鎮座する神社といえば当然「諏訪大社」を思い浮かべるのでは。この諏訪大社の御祭神は大己貴命の子である「建御名方神」です。

古事記によると、「国譲りにおいて武甕槌神との力比べに敗れた建御名方神は諏訪の地から出ないと誓った。」とある事から古代日本では諏訪湖周辺は出雲族がヤマト朝廷との戦いに敗れてこの地に逃げ延びた地になると思われます。

参拝記

自分の様に愛知県から小國神社に向かう場合大多数の方は新東名高速道路を走り遠州茂森町スマートICでおりて県道40号線、県道280号線で小國神社に向かう事になるかと思います。ただ、今回相棒に選んだAZ-1にはETCなんぞついていないのでスマートICは使用不可ですし、まだ高速を使うには修理して間近すぎるので今回は姫街道を使って小國神社に向かっています。下道で向かう場合、天竜川をどこで渡河するか・・・二俣で渡河するか、浜北大橋を使って渡河するか・・・非常に悩むところだったりします。今回は行きは浜北大橋、帰りは二俣経由で天竜川を渡河する事にしたわけですが、天竜川はこうしてみても大河だなと感じざるを得ません。

境内入口

参拝したのは12月4日という事もあり、紅葉目当ての参拝者が非常に多く、自分が行った時はすんなり駐車できたのですが、準備して境内入口の写真を撮っている間には、満車となり駐車場入口からは入場待ちの列がかなり長く伸びていました。まったく予想というか考えてもいなかったのですがどうやら小園神社の紅葉は非常に有名っぽいですね。

小國よこまち横丁

扁額が掲げられた明神鳥居の一の鳥居が据えられている境内入口周辺はかなり広い駐車場が用意されているのと当時に、まさに観光地なんだなと実感させられる施設があって

ことまち横丁と看板が掲げられたお土産施設が設けられています。こうしたお土産屋が稼働できるくらい全国から参拝者が訪れる神社であるようです。まったく予備知識がない状態で小國神社にやってきたので正直びっくりです。

小國ことまち横丁公式HP

http://www.kotomachi.com/

社号標

旧社格「国幣小社」が合わせて彫られた小國神社の社号標になります。

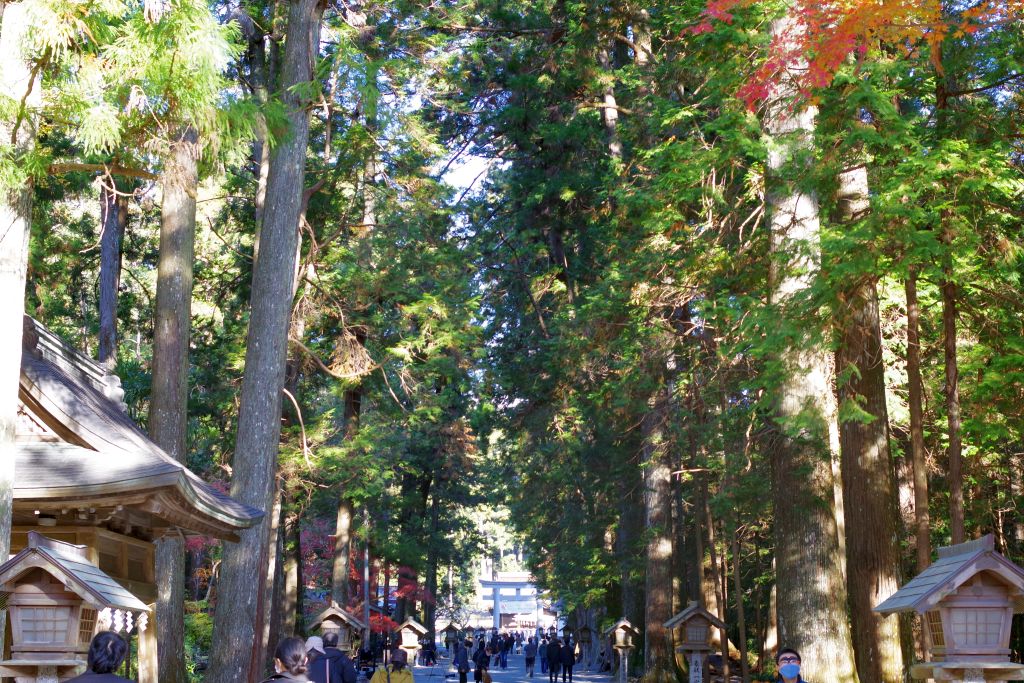

参道

両脇に大木がそびえ立つ参道がまっすぐ社殿に向かって伸びています。所々色付いた紅葉がアクセントとなって幻想的な参道が続いていきます。

手水舎・水盤

木造銅板葺き四本柱タイプの手水舎になります。参拝者の人数を考えると少し小ぶりな感じがします。

事待池

手水舎にて手水を行い、参道を進んでいくと、左手に「事待池」と名付けられた池が見えてきます。池に浮かぶ中州と底先に境内社が鎮座しているのですが、この辺りは彩り鮮やかな紅葉が楽しめます。

神幸所

四月の例祭時に、一年に一度だけ御祭神である「大己貴命」が神輿にのり、この神幸所に移動されるそうです。

「神幸」とは「祭事や遷宮などのとき、神体がその鎮座する神社から他所へ赴くこと。」という意になって、ここ神幸所は本殿からここに御祭神が移動される場所になります。

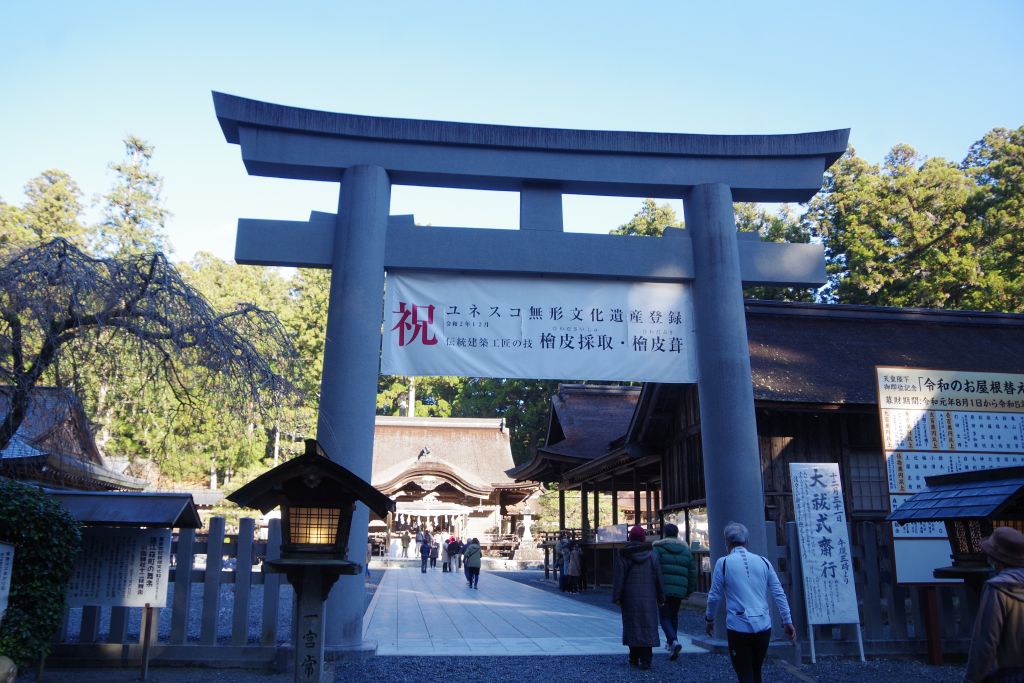

二の鳥居

参道の突き当りには扁額の無い明神鳥居による二の鳥居が据えられています。この二の鳥居の足元から社殿の間には参道に石畳みが敷かれていることから、ここから先が境内といってもよさそうな雰囲気となっています。

社殿

入母屋造檜皮葺平入の唐破風が設けられた向拝と高覧のある濡れ縁が設けられた拝殿を有する社殿になります。

ユネスコ無形文化遺産登録

この社殿の屋根で使われている「檜皮葺」がユネスコ登録された様で

拝殿の前に檜皮葺について解説してくれる展示施設が設けられていました。

建物の屋根の奥にみえる千木・鰹木が取り付けられた屋根が本殿になります。

舞台

舞台と渡で繋がれた切妻造の奉奏の楽屋が一体となった造りとなっており、ここで国指定重要無形民俗文化財となっている「遠江森町の舞楽」と国選択無形民俗文化財ならびに県指定無形民俗文化財となっている「小國神社の田遊び」が舞われるそうです。

境内社

鉾執社

全国一宮等合殿社

飯王子社

八王子社

宗像社

上記で紹介している五社以外に、 祖霊社・白山社・瀧宮社が境内社として鎮座しているとか。

参拝を終えて

明治十五年の火災により社殿すべてを焼失した後、官費によって社殿が再建されていますが、往時の三分の一の規模となってしまったんだとか。徳川家が造営寄進した神社でよく見られるような瑞神門を有する社殿だったんだろうと思う訳ですが、どんな社殿だったんでしょうね。

地図で鎮座地を確認

| 神社名 | 小國神社 |

| 鎮座地 | 静岡県周智郡森町一宮三九五六番地一 |

| 最寄駅 | 電車:天竜浜名湖鉄道「一宮駅」徒歩45分 バス:小國神社送迎マイクロバスあり(運航日注意) |

伊勢神宮、氏神の神社、そして皆様が崇敬している神社の御神札をご自宅にお祀りされていますか?

現在ではアパートなどの賃貸住宅でも気軽に御神札を祀る事ができる神棚が登場しています。今まで賃貸住宅で神棚が置けないと御神札をお祀りできなかった方も、こうした神棚をご用意されてお祀りされてみてはいかがでしょうか?

静岡県(遠江国)の延喜式内社巡り

2021年7月21日に「気比神宮」を中心に福井県敦賀を巡った遠征以来の愛知県外遠征編となります。今回の遠征は愛知県の東隣の静岡県の旧遠江国内を巡っていきます。基本は当サイトでメインで取り扱っている「延喜式内社」の神社を中心に巡っていこうと思っていますが、道中神社だけでなくちょっとディープな場所も寄っていこうと思います。

| 前 | 次 | |

|---|---|---|

| ー | 小國神社 | 塩井神社 |

次は、小國神社の境外神社である塩井神社を参拝します。