神社情報

| 神社名 | 野見神社 |

| 鎮座地 | 愛知県豊田市野見山町4-21 |

| 御祭神 | 甘美乾飯根命(神社本庁発刊「神社名鑑」、愛知県神社庁発刊「愛知県神社名鑑」より) 野見宿禰、大己貴命、素戔嗚尊(野見神社境内由緒書より) |

| 創 建 | 第十一代垂仁天皇22年 |

| 社格等 | 郷社 |

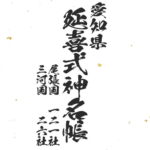

| 神名帳 | 延喜式神名帳 三河国加茂郡 野見神社 三河国神名帳 加茂郡従四位下 野見明神 |

| 文化財 | ー |

| 例大祭 | 十月十七日 |

| 境内社 | 冨士浅間社 胸形社 八王子社 稲荷社 御鍬社 金刀比羅社 秋葉社。 |

| URL | ー |

| 御朱印 | 〇/対応日は限定 |

| 参拝日:2021年9月24日 |

御由緒

野見神社の境内に据えられている由緒書によると、創建は第十一代垂仁天皇22年に創建された神社であるとしています。垂仁天皇22年を西暦換算すると紀元前18年に相当する時期に当たるとしていますが、この辺りは皇紀と日本書紀の記述などから単純計算で導いたものになって、考古学的見地は一切無視しています。

野見神社の御祭神は?

御祭神は、神社本庁の神社名鑑、愛知県神社庁の愛知県神社名鑑によると、「甘美乾飯根命」であるとしています。これに対し、境内の由緒書では、主祭神を「野見宿禰」、合殿に大己貴命、素戔嗚尊を祀るとしています。

神社を統括する団体が認識している御祭神と神社が認識している御祭神に差異があるということは無いはずなので、「甘美乾飯根命=野見宿禰」なるはずです。が、色々調べてみると・・・甘美乾飯根命と野見宿禰は別人になるようなのです。

野見神社の創建は垂仁天皇22年であるとしていますが、日本書紀では、能見宿禰は垂仁天皇32年にも登場している事から、まだその当時生きている人物を御祭神として神社を創建するという事になってしまい、創建時期としては無理があるのではないかと見られています。

創建年代を基準に考えるのならば、まだ生きている野見宿禰ではなく、その父とされる「甘美乾飯根命」を御祭神として神社を創建したというの事は無理のない設定かと思いますし、逆に、野見宿禰を基準に考えるのならば、神社の創建時期をもう少し後ろにずらして考える必要があるのかな?と思っています。

野見宿禰と土師氏

先に述べたように、野見宿禰は天穂日命の14代孫であると記されています。その末裔は桓武天皇の御代には「土師」の姓を与えられ、さらにその末裔は菅原道真を輩出した「菅原」氏へと続いていきます。

日本書記には大きく2度登場しており、1度目は、當麻蹶速との力比べの話の中で登場し、この時の戦いが「相撲」の原点であるとして、野見宿禰は相撲の神であるともされています。そして、2度目は垂仁天皇の皇后が亡くなった時、殉死を禁じ、埴輪をもって殉死に変え、墳墓に据える事を提案し、この功績から「土師職」に任ぜられたとしてます。

野見宿禰については別途「神々の伝承」の中で記事を起こしますのでしばしお待ちください。

土師一族は、古墳時代には、埴輪などを造り、葬祭関連を司る一族であったとされていて、あれだけの大きな古墳を作り上げていく作業などを司っている訳ですから、かなり強大な力をもった一族だったのではないでしょうか。力を得ていく中で、一族の出自の正統性を確かなものにする為、「神話に登場する「野見宿禰」と土師氏を結びつけていったのではないか。」と勝手に想像しています。

江戸時代には渡辺氏より崇敬される

社伝では、戦国時代の弘治二年(1556年)三月、社殿を焼失し社宝・古記録を失うとし、 当時は別当寺として天台宗である弥勒山牛寺によって奉斎されていたとするが、永禄年中(1558~70年)に兵火にかかり焼失したという。そしてその後、丸根神社の北側にあった「丸根城」の城主である丸根美作守、高橋蔵人らが社領を寄進しています。徳川家康が関東移封となった後、岡崎城主となった田中吉政により社領が安堵された。江戸幕府が開幕し、野見周辺は尾張藩の所轄となり、徳川十六将に名を連ねる「渡辺守綱」が尾張藩宿老として一万四千石を受領し、寺部城跡に屋敷を置いた。そして歴代の渡辺当主代々崇敬され、 天保三年(1832年)十二月に渡辺兵庫頭規綱から大石灯籠が寄進された。また同十四年(1843年)十一月渡辺家臣松本又右ェ門他二十名連名で大石灯籠が寄進された。

寺部屋敷

渡辺守綱が受領した寺部周辺は元々「鈴木氏」が治めてた地域であり、独立豪族として織田氏、松平氏、今川氏などの間においてうまく立ち回っていた一族でしたが、今川家が凋落した後、永禄九年(1566年)、織田信長の重臣佐久間信盛によって攻められ落城し、これ以降三河国ながら寺部というか現在の豊田市の市街地周辺は織田家の所領となっていて、それ以降もこの勢力割は引継ぎされているようで尾張藩も寺部周辺は三河国でありながら尾張藩領となっています。

寺部城関連で特に有名なのは、永禄元年(1558年)に、徳川家康が初陣としてこの寺部城の鈴木重辰を攻め立てています。この戦いで功績をあげた家康は旧領である三河国の内いくらかを返還されたそうです。

豊田市街で非常に目立つ建物「豊田スタジアム」から矢作川にそって北上していくと、寺部城址があります。この寺部城址と中心として、渡辺家所縁の場所が点在しています。

逆光だった為、少し見にくくなってしまいましたが、「渡辺氏累代祈願所」と彫られた石柱が野見神社の境内に建てられていました。

この地の領主として境内からこんな眺望を見せられてしまっては、自らの領地の安寧と発展を野見神社に祈願せざるを得ませんよね。

九等級 野見神社 旧郷社

鎮座地 豊田市野見町4-21

御祭神 甘美乾飯根命由 緒 社伝に人皇十一代垂仁天皇の代、土師と申す者のこの山に鎮めるという。「延喜式」の加茂郡七座の内の社である。「文徳実録」に従五位下、「三河国神名帳」に正五位下、野見天神とある。古来から野見山天王と称えて毎年祭礼には相撲を奉納する。弘治二年(1556年)社殿類焼の際、御神体、松枝に飛び移り難を逃れた。その扉が残っている。天正三年(1831年)十二月藩主渡辺規綱、大灯篭を寄進する。明治五年十月十二日、村社に列し、同二十二年十月一日、社殿を改築し、同三十二年十二月拝殿を新築、大正六年四月二十五日、字樫尾の兵主神社と末社秋葉社と本社の境内社に合併する。昭和五年十二月三十一日、社務所を新築する、同十七年七月三日郷社に昇格し、同五十二年十月、社殿を造営した。

例祭日 十月十七日

愛知県神社庁発刊「愛知県神社名鑑」より

延喜式内社巡りin三河国

新型コロナウィルスパンデミックの早期沈静化を祈願する為に、まずは三河国内にある式内社を参拝して廻ろうかとおもっています。自分の神社巡りは、基本バイクを使って一人で巡って行くので、密にならず、ソーシャルディスタンスも確保し、さらに喋らないという感染防止策は万全の状態を維持しやすいかなと思っています。そこで、感染状況が改善しつつある時期を見極めながら参拝していき、その模様を紹介できたらと思います。

- 加茂郡 七座(6/7)

- 額田郡 二座(2/2)

- 稲前神社 岡崎市稲熊町鎮座

- 碧海郡 六座(6/6)

- 幡豆郡 三座(3/3)

- 宝飯郡 六座(5/6)

- 八名郡 一座(1/1)

- 渥美郡 一座(1/1)

- 阿志神社 田原市芦町鎮座

- 合 計 二十六座(23/26)

参拝記

矢作川左岸を走る県道340号線を走っていくと、野見神社への案内看板が見えてくるので、この看板に従って路地に入って、一気に坂を駆け上がっていった先に野見神社の境内脇に設けられた駐車場があります。どうやら上記ストリートビューとは違う山麓に野見神社の参道入口があるようなのですが、今回こちらから参拝していない為、写真で紹介できません。

ストリートビューで、山麓の境内入口が撮影されていたので、こちらを参照してみて下さい。朱塗りの両部鳥居のある境内入口なんですが、神社では珍しく北入りの配置になっています。

社号標

駐車場から野見神社に通じる参道に据えらえている旧社格「郷社」と式内社を示す「式内」が合わせて彫られた野見神社の社号標になります。

手水舎

中々変則型の木造瓦葺の手水舎になります。境内の斜面の部分を削って手水舎を設置した為、二方はブロック塀による土留め擁壁となっています。この造りを見ると、この手水舎は山頂に駐車場が作られてから整備されたんでしょう、

境内

御祭神である「野見宿祢」は相撲の神としても有名な神であることもあって、ここ野見神社の境内の中央には普段はブルーシートによって養生されていますが、”土俵”が設置されています。例祭には相撲大会が行われているのでしょう。

狛犬

何年生まれか調べ忘れてしまいましたが、全体の造形から明治後半から昭和初期生まれの狛犬かなと思います。

社殿

昭和五十二年に造営された社殿となります。昭和後期に作られた神社の社殿はRC造の所が非常に多い印象でここ野見神社の社殿も社殿はRC造、神門・透塀はRCと木のハイブリッド造となっています。

社殿配置は、拝殿・祝詞殿(幣殿?)・本殿の社殿をぐるっと神門を有する瑞垣が囲んでいます。その為、参拝は神門の前で行う様式となります。

ポイント

地域の社殿配置の特色

私が主活動している愛知県の神社を巡っていると、社殿配置に特徴がある地域がある事に気が付くかと思います。

【基本型】

寺院の本堂を彷彿とさせる造りの拝殿と幣殿、本殿(場所によっては覆殿)が一体となっていて、幣殿、本殿部分を瑞垣で囲んでいる造りの社殿。

【名古屋型】

開放型の妻入りの拝殿とその後方に一段高くなった場所に本殿が鎮座し、拝殿から本殿にかけて瑞垣が設けられている造りの社殿。

【豊田型】

拝殿、幣殿、本殿をぐるっと囲むように瑞垣が設けられ正面に神門が設けられた造りの社殿。神社によっては、社殿の前に、開放型妻入りの絵馬殿や拝殿などが設けられている。

愛知県全体をまだ廻っているわけではないので、更に特色のある社殿配置の地域があるのかもしれませんが、今のところ、愛知県の神社配置を大きく上記三型に区分できるかと思われます。本殿しかない神社は単独型とでもしておきましょうかね。

境内社

野見神社の社殿の向かって右側に境内社七社の相殿が鎮座しています。こちら境内社も神門越しに参拝します。

おまけ

瑞垣の屋根の上に、力士瓦が置かれていました。やはり主祭神が相撲の神「野見宿禰」という事で、社殿前の土俵だけでなく、こうした所にも相撲を感じさせてくれる神社になります。

地図で鎮座地を確認

| 神社名 | 野見神社 |

| 鎮座地 | 愛知県豊田市野見山町4-21 |

| 最寄駅 | 豊田市おいでんバス「五ケ丘1丁目バス停」徒歩19分 |

伊勢神宮、氏神の神社、そして皆様が崇敬している神社の御神札をご自宅にお祀りされていますか?

現在ではアパートなどの賃貸住宅でも気軽に御神札を祀る事ができる神棚が登場しています。今まで賃貸住宅で神棚が置けないと御神札をお祀りできなかった方も、こうした神棚をご用意されてお祀りされてみてはいかがでしょうか?