神社情報

| 神社名 | 猿投神社 東宮・西宮 |

| 鎮座地 | 愛知県豊田市猿投町大城 |

| 御祭神 | 大碓命 景行天皇 垂仁天皇 |

| 創 建 | 東宮:伝仲哀天皇御代 西宮:白鳳十三年 |

| 社格等 | ー |

| 神名帳 | ー |

| 文化財 | ー |

| 例大祭 | ー |

| 境内社 | ー |

| URL | ー |

| 御朱印 | ー |

| 参拝日:2021年9月1日 |

御由緒

猿投神社の裏手にそびえる猿投山に鎮座する「東宮」、「西宮」は猿投神社の本殿と共に「猿投三社大明神」とも称される社で、三社一体で祀られてきた神社になります。

社殿では、東宮が猿投神社本社の創建に先立つ成務天皇の御代に創建されたとされ、西宮は白鳳十三年の創建であるとしています。

東宮の主祭神は景行天皇、西宮の主祭神は垂仁天皇を祀っていたとし、本社の主祭神である大碓命を含めた三柱の御祭神を相互に祀っており、天智天皇の御代に神宮寺が創建されると、それぞれの社に本地仏が安置されています。東宮には薬師如来像、西宮には観世音像を安置する御堂が建立されたようです。

猿投山の東の峯頂上近くは茂吉ヶ峯の地名を残し、猿投神社を本社とする東方の奥の宮です。

東宮参道入口設置案内板

東の宮は室町幕府初代将軍足利尊氏寄進の槍と鏡があったと伝えられており、室町時代の貞和五年(1349年)に記録のある祭礼記にその名がみられます。創建は不詳ですが平安時代後期と推定されます。

このお宮にに寺院が建立されて本尊は薬師如来を安置していました。

猿投山の西の峯にあたる山頂付近の大字鷲取にあり、猿投神社を本社とする西方の奥の宮です。

創建は東の宮と同じ記録を残す事から、ほぼ同じ時期の平安時代後期と推定されます。

このお宮には南朝方の忠臣児島高徳が寄進した木の葉丸という長巻(太刀)があったと伝えられています。境内に観音を本尊する寺が建っていました。御墓所(大碓命墓)

大碓命は景行天皇の皇子で小碓命と双子の兄弟といわれています。猿投山で蛇に噛まれて亡くなったと伝えられ、これが縁で猿投神社の祭神として祀られています。

西宮参道入口設置案内板

墓所は西の宮と隣接しており、石垣に囲まれて中は土盛の半円型となっています。土盛は七色の土を使って築かれ、棺は土器で造られたと言われています。なお、小碓命は日本武尊(やまとたける)として有名です。

参拝記

東の宮

東海遊歩道のコース上に猿投神社の東の宮の参道入口が設けられていて、自分が参拝した日も非常に多くの登山される方がこの鳥居を潜って東の宮にむかって登っていかれていました。コロナ禍という事もあって、人と接する機会の少なく、運動不足の解消に役に立つという事で登山(トレッキング)を始められる方が非常に多いという話は聞いていたのですが、平日というのに多くの登山される方がいらっしゃったので登山ブームを実感した次第です。

この参道入口から東宮までは900mほどの行程のようです。正直、全く登山に興味がない自分なんですが、東の宮、後に紹介する西の宮を参拝する為に気合入れて登っていく事にします。

倒壊遊歩道・参道

片道大体30分くらいかな?ただひたすら山登りです。ただ、きちんと道が整備されているので非常に昇り易いですね。この整備ぐあいがいままで神社巡りで登ってきた山とは大きく異なるところです。

東の宮

東の宮の境内まで登ってきました。奥に東の宮の社が鎮座しているのですが、その手前側が石垣が築かれて平坦な場所となっています。

平らになった部分にはこんな感じで基石?が整然と並んでいる事から、元々神宮寺の本堂が建っていた跡地になるのかなと思われます。この配置から、手前に本地仏である薬師如来像を安置する薬師堂?が建てられ、その奥に垂迹である景行天皇を主祭神とする社が鎮座していたのでしょう。

何造と表現していいのかは悩むのですが、東の宮の本殿になります。木造の塀で囲まれていますが、本殿前で参拝する事ができるようです。また、本殿の脇に東の宮の境内社が一社鎮座していたのですが、情報がなく詳細は不明です。

全体の雰囲気は神明造の様にみえますが、向拝が設けられていたり、細かい造形などを見ると流造の様な意匠も取り入れられているなど、独特な造りの本殿になっていると思います。

西の宮

東の宮の参拝を終えて、西の宮の参道入口に移動してきました。東の宮から西の宮まではアスファルト舗装されている林道が通っているのでこの道に沿って移動する事になります。(自分はバイクで移動しましたが・・・。)

こちら西の宮の参道は東海遊歩道のメインのコースからは外れている事もあって非常にひっそりとした雰囲気となっています。そして、登山者が少ない事もあって西の宮の社までの登山道は整備されてはいるのですが所々雨で地表が流されてしまっていて凸凹して登りにくい感じですね。

西の宮参道

東の宮と異なるのは、途中から石段が設けられていてひたすら階段上りとなってしまう所ですかね。石段が結構急なのでこの石段を登っていく方が息が切れて大変でした。

西の宮

西の宮の境内に到着しました。やはり本殿の前に神宮寺があった時代に本地仏である観音像を安置した観音堂が建っていた事を示している基石と思われる石が整然と並んでいます。

西の宮の本殿は入母屋造の屋根となっていて、東の宮の社より重厚感のある造りになっています。

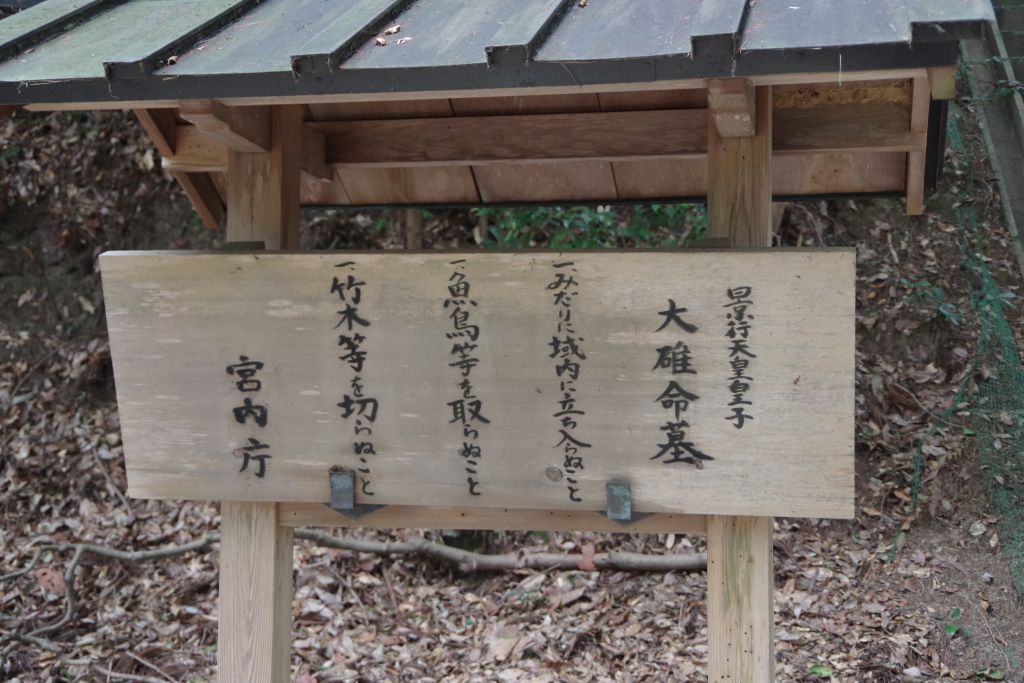

大碓命墓

西の宮の本殿の裏側に猿投神社の御祭神である「大碓命」の墓があります。

宮内省により大碓命の墓であると治定され、現在でも宮内庁によって管理されています。

ここまで登ってきて、大碓命の墓までは更に石段を登っていく必要があるようです。

一直線だった石段も途中から姿を変えて、中々歩きにくい形状の参道になって古墳まで続いています。

石造りなのかブロック造なのかは不明ですが塀で囲まれた中に大碓命の墓があるいようです。しっかりとした形状は見る限りわからないのですが、案内板とか使用を読むと円墳になるようです。

地図で鎮座地を確認

| 神社名 | 猿投神社 東宮・西宮 |

| 鎮座地 | 愛知県豊田市猿投町大城 |

| 最寄駅 | とよたおいでんバス藤岡・豊田線「猿投神社前バス停」徒歩1時間以上 |

伊勢神宮、氏神の神社、そして皆様が崇敬している神社の御神札をご自宅にお祀りされていますか?

現在ではアパートなどの賃貸住宅でも気軽に御神札を祀る事ができる神棚が登場しています。今まで賃貸住宅で神棚が置けないと御神札をお祀りできなかった方も、こうした神棚をご用意されてお祀りされてみてはいかがでしょうか?