神社情報

| 神社名 | 川原宮謁磐神社 |

| 鎮座地 | 愛知県豊田市御蔵町粟下シ2 |

| 御祭神 | 大木食命 千波夜命 建御賀豆智命 伊波比主命 天之子八根命 大比賣之命 【合祀】 倭男具那命 若帶日子命 大帶日古淤斯呂和気命 |

| 創 建 | 不詳 |

| 社格等 | 村社 |

| 神名帳 | 延喜式神名帳 三河国額田郡 謁播神社 |

| 文化財 | 国宝:ー 国重:ー 国指:ー 県指:川原宮謁磐神社本殿 摂社八幡神社本殿(附:棟札17枚) :令和三年(2021年)8月6日付告示 市指:ー |

| 例大祭 | 十月第二日曜日 |

| 境内社 | 八幡神社 幸之神社 熊野神社 八坂神社 他社名不詳 二社 |

| URL | ー |

| 御朱印 | ー |

| 参拝日:2021年9月24日 |

御由緒

川原宮謁磐神社は、矢作川支流の阿摺川左岸に接する御蔵町粟下シの山麓に鎮座しています。元々は「川原ノ宮」または「白鳥大明神」と称した阿摺郷の産土神が鎮座していたそうなのですが、そこに兵乱により社殿を焼失した「謁播神社(岡崎市東阿知和町に鎮座)」から御神体を遷座させ、合祀したと伝えられています。そして、現存する棟札によると、明徳五年(1394年)に「謁磐宮大明神」として造営、のちの宝暦十三年(1763年)には山頂から現在の境内地に遷座したとあります。

現在の本殿は、元禄十五年(1702年)に上棟され、翌年遷宮が行われており 、宝暦十三年の境内地の遷座に際しては、本殿を分解移築したのではないかと思われます。更に、明和元年(1764年)には「社旦西向ヲ南向ニ直ス」とあり西向きの社殿を南向きに変更する造営工事が行われた事が記されています。これは現存する石鳥居の額束に明和元年と彫られている事からも棟札通りの工事が行われたことが確認できるそうです。

謁播神社では知波夜命と春日大神としていた御祭神ですが、川原宮謁磐神社では、初代参河国造である知波夜命とその四代祖先である大木食命と祀り、更に建御賀豆智命、伊波比主命、天之子八根命、大比賣之命と春日大神と一括りにする名称ではなく春日神である四柱祀っています。

明治二年には「式内御蔵神社」に改称を三河県に申請し、明治六年に「謁磐大明神」への改称が認証。更に昭和十三年には現在の川原宮謁磐神社に社名を変更しています。

謁播神社の御神体を遷座(または分霊を遷座)し、建立された神社である資料も残っている事から、延喜式神名帳に記されている「額田郡 謁播神社」の流れを組む神社であるという事で、式内社であると認められた神社になるかと思います。由緒を知らないと郡違いの為、本当に式内社なのか?と疑ってしまいそうですよね。

延喜式内社巡りin三河国

新型コロナウィルスパンデミックの早期沈静化を祈願する為に、まずは三河国内にある式内社を参拝して廻ろうかとおもっています。自分の神社巡りは、基本バイクを使って一人で巡って行くので、密にならず、ソーシャルディスタンスも確保し、さらに喋らないという感染防止策は万全の状態を維持しやすいかなと思っています。そこで、感染状況が改善しつつある時期を見極めながら参拝していき、その模様を紹介できたらと思います。

- 加茂郡 七座(6/7)

- 額田郡 二座(2/2)

- 稲前神社 岡崎市稲熊町鎮座

- 碧海郡 六座(6/6)

- 幡豆郡 三座(3/3)

- 宝飯郡 六座(5/6)

- 八名郡 一座(1/1)

- 渥美郡 一座(1/1)

- 阿志神社 田原市芦町鎮座

- 合 計 二十六座(23/26)

参拝記

矢作川からその支流である阿摺川が合流する場所から阿摺川沿いに作られた県道33号線そして御蔵小学校の近くから県道357号線を東に進んでいくと、ストリートビューにも登場している様に、県道から近い場所に社号標が据えられているので、御蔵小学校を超えたあたりから右手を注意しながら進んでいくと迷わずにたどり着けるんじゃないかなと思います。

社号標

県道から近い場所に据えられている社号標になります。その後ろには土地改良の碑が設置されていました。水田の作業効率をあげる圃場整備が行われたんだと思います。この社号標のある場所から山麓に向かって進んでいきます。

境内入口

社号標の場所から100mほどしか進んでいないのですが、まるで山中にある様な雰囲気の境内が見えてきます。空気の感じもガラッと変わって、外気温は28度とかあるはずなのに、この場所は日影&マイナスイオンバリバリのおかげなのか、正直肌寒い感じでした。

この正面に据えられている扁額は掲げられていない明神鳥居が由緒の所でも書いていますが、社殿の向きを変える造営工事の際に据えられた鳥居になるようです。額束の部分に「明和元年(1764年)」と彫られているそうです。

※「額束」とは鳥居の島木と貫の中央部分に設けられた束を指し、扁額がこの場所に掲げられる事が多い事から「額束」または「額柱」と呼ばれています。

こちらが、旧社格「村社」と並んでしっかりと「式内」と彫られている謁磐神社の社号標になります。

境内

鳥居を潜り、社殿と正対するように建っている小屋の脇を通り抜けると、広い空間の中に社殿が建っている境内が見えてきます。境内入口の雰囲気とはこれまた一気に変わって、非常に暖かい雰囲気に包まれています。体感温度もまったく異なっています。

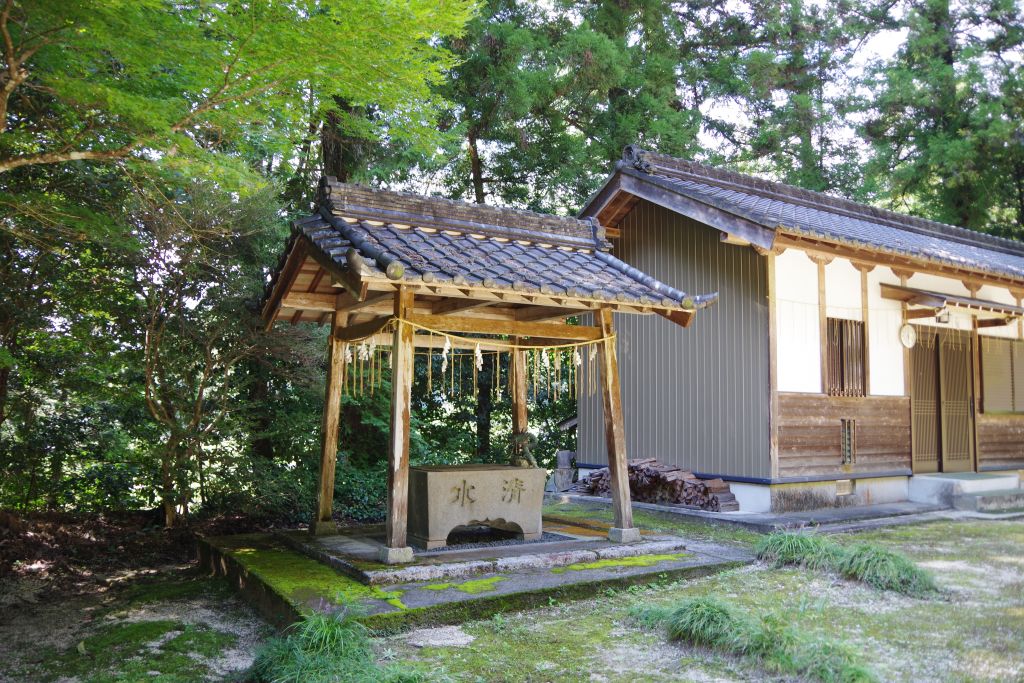

手水舎

各柱に転びが付けられた木造瓦葺四本柱タイプの手水舎になります。

狛犬

昭和五十三年生まれの狛犬一対になります。石工までは調べていませんが、全体の造形から「岡崎型」とも呼ばれる岡崎市にて彫られている狛犬かと思われる事から、岡崎生れなのかな?と思っています。

社殿

切妻瓦葺平入の拝殿を有する社殿になります。

拝殿の裏手には鞘堂にて守られている流造の本殿が鎮座しています。

本殿の左右に境内社の社が鎮座しているので本殿の全景をお伝えする事ができないのですが、こちらの本殿と、この写真の中央に鎮座している境内社(八幡社)の社が令和3年8月6日に愛知県指定有形文化財に指定されています。

愛知県の説明によると、国の重要文化財に指定されている「足助八幡宮」の本殿に倣って復古的に建造したと考えられ、中世から近世へと地域の大工による特異な細部意匠や技法の継承がみられるとともに、独創的な彩色を伝える貴重な建築であるとしています。

足助八幡宮本殿とは

愛知県屈指の紅葉スポットとして有名な「香嵐渓」からすぐ近くに鎮座する神社が「足助八幡宮」になります。この足助八幡宮の本殿は文正元年(1466年)に建立されたとされ、室町時代の神社建築の特徴を色濃く伝えているとし、明治四十年五月二十七日に国の重要文化財に指定されています。

地図で鎮座地を確認

| 神社名 | 川原宮謁磐神社 |

| 鎮座地 | 愛知県豊田市御蔵町粟下シ2 |

| 最寄駅 | 足助地域バスあいまーる「御蔵末長バス停」徒歩2分 |

伊勢神宮、氏神の神社、そして皆様が崇敬している神社の御神札をご自宅にお祀りされていますか?

現在ではアパートなどの賃貸住宅でも気軽に御神札を祀る事ができる神棚が登場しています。今まで賃貸住宅で神棚が置けないと御神札をお祀りできなかった方も、こうした神棚をご用意されてお祀りされてみてはいかがでしょうか?