神社情報

| 神社名 | 菟足神社 |

| 鎮座地 | 愛知県豊川市小坂井町宮脇2番地1 |

| 御祭神 | 菟上足尼命 |

| 創 建 | 不詳 |

| 社格等 | 県社 |

| 神名帳 | 延喜式神名帳:三河国宝飯郡 稲前神社 三河国神名帳:額田郡正三位 莵足大明神 |

| 文化財 | 国 宝:ー 国指定:「大般若経」585巻 県指定:梵鐘、菟足神社祭礼古面五面、菟足神社の田祭り 市指定:菟足神社西参道石鳥居、唐花唐草螺鈿鞍、家康の制札、家康制札の写札、松平甚太郎の制札、今川義元禁制、今川氏真禁制、菟足神社祭礼古面 |

| 例大祭 | 四月第二日曜日 |

| 境内社 | 八幡宮 山住神社 金刀比羅宮 津島神社 |

| URL | ー |

| 御朱印 | 〇(神職不在の時は書置きあり) |

| 参拝日: |

御由緒

菟足神社の社伝によると、創建は現在の境内地に御祭神である「菟上足尼命」を柏木浜より遷座した白鳳十五年四月十一日(686年)であるとしています。

「白鳳」という元号は実は日本書記の中で登場していない元号となり、寺社の縁起や地方の地誌や歴史書等に多数散見される私年号という扱いになっています。では白鳳という元号は西暦にすると何年~何年の間を指すのかというのにも所説あるようなのですが、寺社の由緒では672~85年の期間を白鳳年中とするところが多いそうで、菟足神社も白鳳十五年を686年とすることから、寺社で使われている白鳳年間を基本としている事がわかっていきます。

元々菟上足尼命を御祭神とする社は柏木浜という場所に建てられたと伝えられていますが、「秦石勝」なる人物が白鳳十五年(686年)に柏木浜から現在の境内地に社を遷座させたのが菟足神社の創建であるとしています。

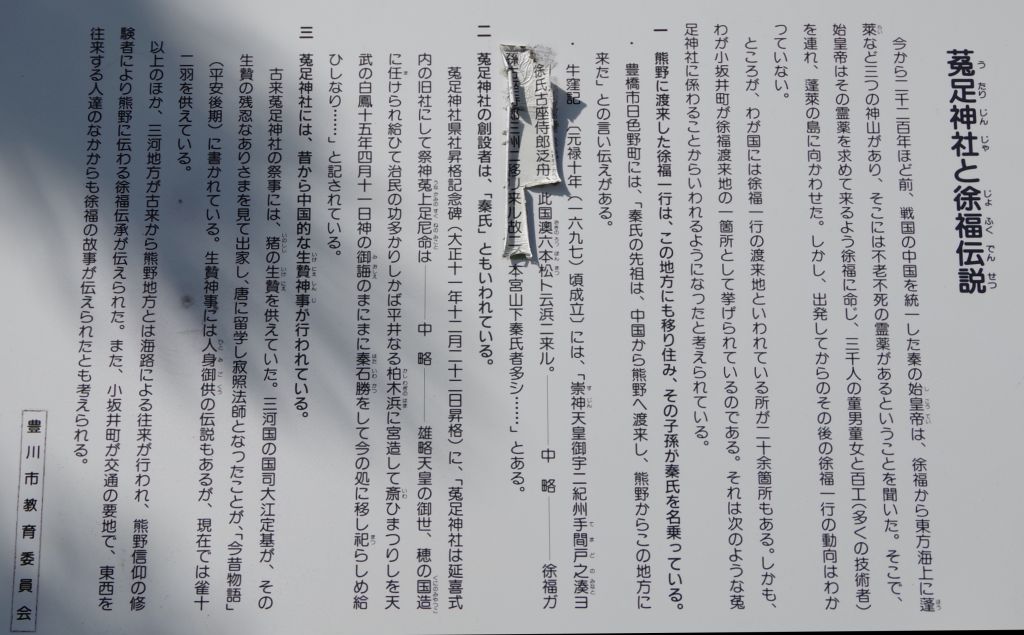

徐福伝説

自分はこの辺りについてはよくわかっていないのですが、「秦石勝」を始めとする秦一族がこの地に訪れた事が菟足神社の周辺に伝わる「徐福伝説」に繋がるとも言われているんだとか。そんな徐福伝説についての案内看板が菟足神社に掲げられていました。

徐福とは春秋戦国時代を終わらせ中華を統一した「秦」の初代皇帝である始皇帝より不老不死の霊薬を探してくるように命じられ、東の沖合に向かって出航したが戻ってこなかったと言われている人物になります。東の海に向かって出航したと伝えられている事から、朝鮮半島や日本には徐福が上陸したと伝えられている伝承地が何ヶ所も残っていたりします。日本で一番有名な徐福伝承地は三重県熊野市周辺になるようです。そして、この徐福の末裔とされる秦一族のである秦石勝が菟足神社の建つ宝飯郡を訪れた事から、この周辺に徐福伝説が発生する事になったとしています。

貞観六年(864年)にか神階が従五位下に昇格したという事と、延喜五年(905年)に編纂が始まった「延喜式」の神名帳にその社名が記載されたという事が由緒には書かれていますが、それ以降、徳川家康も参拝したとし社領九十五石が与えられ、幕府からの崇敬が篤かったと伝えられています。社宝に大般若経が伝えられている事から、別当寺が存在していた可能性もあるのではないかと思われます。

菟足神社の御祭神は?

菟足神社の御祭神は「菟上足尼命」であると伝えられています。

菟上足尼命は「武内宿禰」の子「葛城襲津彦命」の四代孫になり、第二十一代雄略天皇の御代に「穂之国」の国造に任ぜられた人物?になります。菟上足尼命は都より船で穂の国の「柏木浜」に上陸し、国造として治民の功があったとし、当地で没し、上陸した「柏木浜」に埋葬され、大神として奉斎されたと伝えられています。

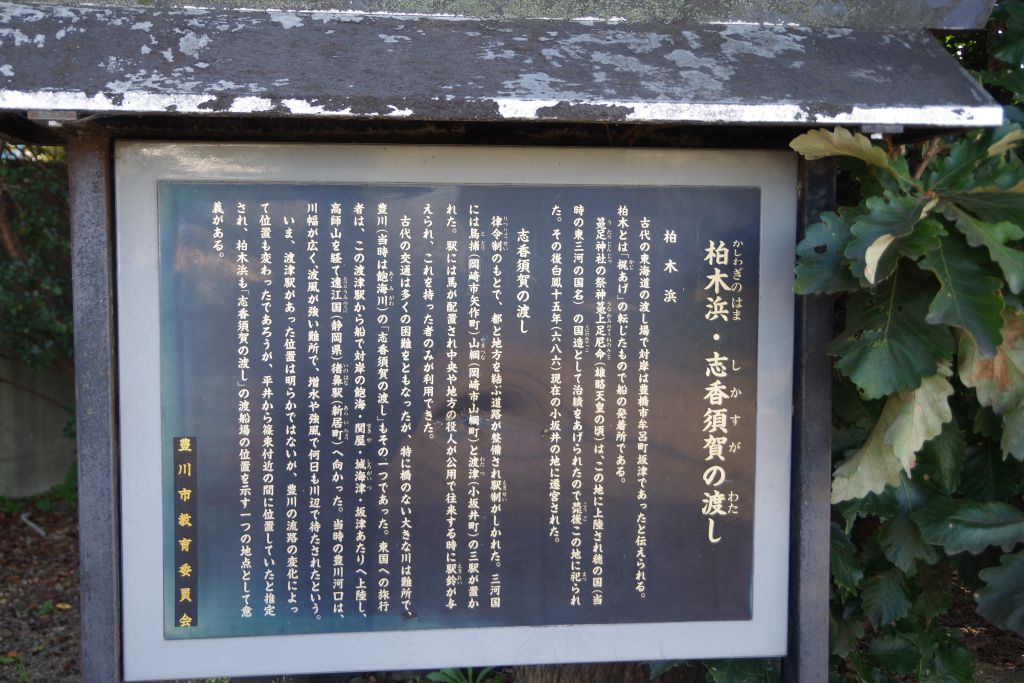

柏木浜を訪ねる

菟足神社の少し南側、JRと名鉄の線路に挟まれた場所に、菟上足尼命が穂の国に上陸したという「柏木浜」の碑が建てられています。この辺りに菟上足尼命が没した時最初に埋葬、奉斎する社が建立されたと伝えられています。

柏木浜の跡の碑の隣に鳥居が据えられた祠が鎮座しています。こちらはどんな祠なんでしょうか。菟足神社の元宮と考えてもいいのかな?

風祭

今から一千年前には菟足神社の春の例祭には「人身御供」の風習が残っていたと伝えられています。それがいつしか「猪」を生贄する風習に変わったとされています。宇治拾遺物語には、「三河守であった大江定基が妻を失い、この世には辛いことがあると思い始めた頃に、風祭で生贄として猪を生きたまま切り分けたのを見て、「この国から出て行こう」と思う気になった。」と記されています。また今昔物語にも同様の内容の物語が記載されている事から、平安時代中期には猪を生贄にする祭となっていた様です。

さらに時代が下ると、風祭では雀が十二羽生贄という風習に変わっていったしています。さらに現在では「絵」を奉納するように変わっています。

延喜式内社巡りin三河国

新型コロナウィルスパンデミックの早期沈静化を祈願する為に、まずは三河国内にある式内社を参拝して廻ろうかとおもっています。自分の神社巡りは、基本バイクを使って一人で巡って行くので、密にならず、ソーシャルディスタンスも確保し、さらに喋らないという感染防止策は万全の状態を維持しやすいかなと思っています。そこで、感染状況が改善しつつある時期を見極めながら参拝していき、その模様を紹介できたらと思います。

- 加茂郡 七座(6/7)

- 額田郡 二座(2/2)

- 稲前神社 岡崎市稲熊町鎮座

- 碧海郡 六座(6/6)

- 幡豆郡 三座(3/3)

- 宝飯郡 六座(5/6)

- 八名郡 一座(1/1)

- 渥美郡 一座(1/1)

- 阿志神社 田原市芦町鎮座

- 合 計 二十六座(23/26)

参拝記

国道1号線の「宮下北交差点」から西側に菟足神社の境内を見る事ができます。車で向かわれる方は、この宮下交差点から西に向かい、次の交差点「才ノ木交差点」を右折(北向き)すると菟足神社への入口が見えてきます。

神社の参道自体は東海道に面している形になるので、宮下北交差点から旧東海道に向かう形になります。

境内入口

石垣の上に設けられた瑞垣と注連縄柱が菟足神社の境内入口となっています。その奥に、旧社格が彫られた社号標、石灯篭、石鳥居が据えられています。参道は砂利敷きとなっていて、進んでいくと、南入りとなっている境内があります。

社号標

旧社格「縣社」と延喜式内社を示す「式内」が合わせて彫られた菟足神社の社号標になります。

「延喜式官社二十六座之内 菟足神社」と彫られた社号標になります。

一の鳥居

豊川市の指定文化財となっている元禄四年(1691年)に吉田城主「小笠原長重」が寄進さた明神鳥居になります。この鳥居に刻まれているのですが、「三州宝飯郡小坂井村"八幡宮"前」となっています。当時は別宮とされていた八幡宮に寄進された鳥居だったようで八幡信仰の根強さを示している感じです。この八幡宮は現在菟足神社の境内社の八幡社になります。

鳥居の左右に対で据えられている石灯籠は太神楽惣連中が文化元年(1804年)に奉納されたもので、この辺りは江戸時代末期には神楽がかなり隆盛だったことを知る事ができます。

二の鳥居

菟足神社の境内入口に据えられている扁額が掲げられた明神鳥居による二の鳥居になります。大正十五年に建立された鳥居になります。なにやら昇格記念と彫られていたので、大正七年に縣社に昇格した記念に建立された鳥居になります。

手水舎

木造瓦葺六本柱タイプの手水舎になるのですが、この造りは非常に独特ですね。水盤と井戸が参道に対して垂直に並んでいる配置は東三河の神社を参拝しているとちょこちょこ見かけていたのですが、手水舎の屋根が妻入りではなく平入のまさに大屋根造りとなっている所は初見だった気がします。

しかし、屋根の造りが違うだけで印象がガラッとかわる手水舎は本当に見て回ると面白いなと思っています。

狛犬

大正五年生まれの狛犬一対になります。向かって右に鎮座宇する阿形を見ると赤茶けた感じになっているかと思います。社殿を含めた引きの写真を見てみると

狛犬だけでなく、参道の石だ陀三やその周囲の砂利部分も赤茶けた色に変色している事が見て取れるかと思います。これは東三河を中心に行われている「手筒花火奉納」によって火薬や熱で変色(酸化?)してしまった為だと思われます。思われますというか社殿の前で手筒花火を奉納している神社の狛犬や参道の大半が変色している所から間違いないのではと考えています。

上記動画の10:15から再生が始まりますが、こんな状況なら狛犬が焦げてしまってもしかたないねと思ってしまいますよ。よく熱さに堪えたねと言ってあげたい感じです。

社殿

入母屋造銅板葺き平入の濡れ縁が設けられている拝殿を有する社殿になります。拝殿の周囲にも透塀という木組みの柵が設けられています。

本殿は銅板葺きの流造となっているのですが、トタン板の様なもので囲んでしまっているので少し味気ない感じとなっているのが残念です。

菟足神社を紹介している他サイトの記事を読んでいると必ずといって登場する兎の張り子になります。前芝神明社という所が毎年干支の張り子を作成しているとかで、卯年に作られた神輿を奉納されたようです。

賽銭箱には菟

拝殿の鬼瓦部分にも菟

菟足神社には境内のいたるところに菟が隠れているみたいです。どこに隠れているのか是非探してみてはいかがでしょうか。因みに菟足神社の拝殿にて菟の場所の答えが配布されていますよ。

境内社

本殿の向かって右手に鎮座する八幡社の本殿になります。八幡社は瑞垣の中に設けられた神門越しに参拝する様式になっています。

山住神社、金刀比羅宮、津島神社の相殿になります。

地図で鎮座地を確認

| 神社名 | 菟足神社 |

| 鎮座地 | 愛知県豊川市小坂井町宮脇2番地1 |

| 最寄駅 | JR東海 飯田線「小坂井駅」徒歩5分 |

伊勢神宮、氏神の神社、そして皆様が崇敬している神社の御神札をご自宅にお祀りされていますか?

現在ではアパートなどの賃貸住宅でも気軽に御神札を祀る事ができる神棚が登場しています。今まで賃貸住宅で神棚が置けないと御神札をお祀りできなかった方も、こうした神棚をご用意されてお祀りされてみてはいかがでしょうか?