神社情報

| 神社名 | 糟目犬頭神社 |

| 鎮座地 | 岡崎市宮地町字馬場三一番地 |

| 御祭神 | 彦火火出見尊 伊邪諾尊 伊邪册尊 素戔嗚尊 犬頭霊神 受姫命 |

| 創 建 | 大宝元年(701年) |

| 社格等 | 郷社 |

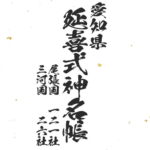

| 神名帳 | 延喜式神名帳 三河国碧海郡 糟目神社 三河国神明帳 碧海郡正四位下 糟目明神 三河国神明帳 碧海郡従四位上 犬頭明神 |

| 文化財 | 国 宝: 国指定: 県指定: 市指定:石鳥居、石造唐猫、石造狛犬 |

| 例大祭 | 十月第二日曜日 |

| 境内社 | 弁天社 |

| URL | ー |

| 御朱印 | ー |

| 参拝日:2021年12月19日 |

御由緒

大正期に編纂された碧海郡六ッ美村誌には、現在の境内地から西に位置する西糟目森崎に大宝元年九月に「彦火火出見尊」を御祭神として創立されたと記されています。

- 永延元年(987年)六月十五日、紀州熊野三所権現を合祀。

- 貞和二年(1346年)五月、宇都宮泰藤、犬頭霊神を合祀(→犬頭伝説)

- 観応元年(1350年)、足利尊氏から熊野権現領として百貫文目を寄進。

- 天正十五年(1587年)、田中吉政、境内の大杉を伐採、大浜村にて船をつくる。

- 慶長七年(1602年)、岡崎藩主本多康重、社殿造営。

- 慶長八年(1603年)、徳川家康より社領四十三石の朱印を賜る。以降犬頭神社と称す。

- 慶長十年(1605年)、岡崎藩主本多康重、鳥居、唐猫を寄進。

- 明治四年(1871年)、額田県より糟目犬頭神社への改称を命じられる。

延喜式内社「糟目神社」というより、鎌倉時代から室町時代にかけては「熊野神社(権現)」として認識され、戦国時代から江戸時代にかけては「犬頭神社(権現)」として認識されてきた神社のです。糟目神社としての社名が登場するのは寛政五年(1793年)の棟札に「内糟目神社犬頭大明神」と記載からになるようです。

こうした由緒から、大宝元年に糟目神社として創立、永延元年に熊野三所権現を合祀して熊野神社と呼ばれ、室町時代初期に犬頭伝説によって犬頭神社と改称して、そして江戸時代後半に再び糟目神社とも呼ばれるようになったんだろうと思っていたんですが、この記事を書くために令和四年(2021年)12月19日に改めて糟目犬頭神社を参拝してきたのですが、境内にいつの間にか新しい由緒板が設置されていて、これに読むとこれまで思っていた糟目犬頭神社の由緒が大きく変わってしましました。

- 雄略天皇六年(462年)、養蚕の守護神を祭神として犬頭神社創建

- 大宝元年(701年)、糟目神社創建

- 仁寿元年(851年)、糟目神 従五位下 (→文徳実録)

- 延喜元年(905年)、延喜式神名帳に「三河国碧海郡 糟目神社」と記載

- 時期不明、三河国神名帳に「正四位下 糟目明神」と記載

- 時期不明、三河国神名帳に「従四位上 犬頭明神」と記載

- 永延元年(987年)、糟目神社 紀州熊野三所大権現を勧請

- 建久元年(1190年)、犬頭神社 糟目神社を本殿に合祀

と、まさかの糟目神社と犬頭神社は元々は別の神社であったと書かれています。よくよく考えれば三河国神名帳に記載されている糟目明神と犬頭明神は別々の神社を指しているはずなので、どこかの時点で合祀したんだろうとこうして指摘されて気付くあたり、まだまだ勉強不足です。

犬頭伝説

犬頭(糸)伝説

糟目犬頭神社を語るうえで欠かせない「犬頭伝説」が2つ伝承されています。一つ目は「犬頭(糸)伝説」というものです。この内容をざっくり紹介すると・・・。

今昔物語集 参川国始犬頭糸語第十一

三河国■郡の郡司は二人の妻がいて、それぞれに養蚕を行わせていた。ある年、本妻の蚕が全滅してしまい、郡司は寄り付かなくなってしまった為、その家は自然と貧しくなり、本妻は僅か二名の使用人と寂しく暮らしていた。

蚕が全滅してしまった為、養蚕を止めてしまっていたが、ある日一匹の蚕が桑の葉に止まって葉を食べている所を見つけると、おもわず手に取って蚕を飼う事にした。買っていくうちにこの蚕はどんどん大きくなり、また愛情も湧いてきて可愛がり大切に育てていた。そんなある日の事、買っていた白犬が走り寄ってその蚕を食べてしまった。

可愛がっていた蚕を一匹食べてしまったからと言って、犬を討ち殺すこともできず、かなしくてぼんやりと犬を眺めていたら、犬はくしゃみをし始め、両方の鼻の穴から白い糸が二筋でてきた。この糸をつかんで引くとスルスルっと出てきたので、糸枠に巻き付けて、巻き取り始めると、めいいっぱい巻き取ってもまだ出てくるので、新しい糸枠を用意して巻き取った。次もめいいっぱい巻き取ってもまだ出てくるので更に新しい木枠を用意した。何度か替えてもまだ出てくるので、竹の棹を渡してそれに巻き取ったがそれでも止まらず、桶を使って巻き取った。

四~五千両の糸を巻き取ると糸の末端が鼻の穴から出てくると犬は倒れて死んでしまった。本妻は神仏が犬になって助けてくれたのだと思い、屋敷の裏手にある桑の木の根元に犬を埋葬した。

この巻き取った糸を精製できずに持て余していると、夫である郡司が本妻の家の前を通りかかった時、あまりにも家が寂しそうで人気がなかったため、妻はどうしているだろうと思い家の中に入ってみると、妻が一人たくさんの糸の前で呆然としていた。郡司がこの糸を見ると、もう一人の妻の方で取れた絹糸は黒く節があって粗悪なのに対してこの本妻の絹糸は雪のように白く、光沢のある美しい糸だった。

「これはいったいどうしたんだ。」と郡司が訪ねると本妻は顛末を一部始終話した。この話を聞いた郡司は神仏が助けた本妻をおろそかにしていたと後悔して本妻の元に留まり一緒に暮らす様になった。

犬を根元に埋めた桑の木にはたくさんの蚕が隙間なく繭を造り、その繭から製糸すると、素晴らしい糸が取れた。この糸ができた様子を郡司は国司に伝えると、この国司は朝廷に宣上し、これ以降「犬頭糸」をこの国から献上する事になった。

またこの糸は蔵人所に納められて天皇のお召し物に織られることになっていて、天皇のお召し物の材料としてこの糸は世に現れたのだと人々は伝えている。

新しい妻が本妻の蚕を計画的に殺してしまったのだという人もいるが、確かな事はわからない。ただ、前世の因縁によって夫婦の仲ももとにもどり、糸もできたのであると語り伝えてるという事である。

※■は三河国の郡名が書かれていたと思われるが、現在では判別できないそうです。

※一両は37.5グラムであるので、四~五千両は150kg~187.5kg

まったくざっくりとならず、ながながと紹介しましたが、古くから三河国は朝廷に絹糸を納めてきており、特に西三河で取れた絹糸を「犬頭糸」と呼び、天皇の天皇御服料として朝廷に貢献され、東三河で取れた絹糸を「赤引糸」と呼び、伊勢神宮の神衣祭に使われてきました。この事から、この今昔物語の舞台は西三河なのではないか。そして三河国内神名帳に「碧海郡 犬頭神社」と書かれている事から、碧海郡が舞台の伝承なのではないかと考えられているようです。

実は東三河の宝飯郡にも犬頭神社が存在しています。現在の豊川市千両町に鎮座する「犬頭神社」に伝わる伝承も今昔物語によく似た伝承が伝えられてることもあって、先に紹介した今昔物語の舞台は宝飯郡の犬頭神社の事なのではないかとする説も存在しているようです。

宇都宮泰藤と犬頭霊神

もう一つの「犬頭伝説」は、室町時代の貞和二年(1346年)五月、上和田城主「宇都宮泰藤」が犬頭霊神を合祀した由縁となった犬頭伝説になります。

宇都宮泰藤と犬頭霊神

室町時代初期の貞和二年(1346年)三河国碧海郡上和田城主「宇都宮泰藤」は、糟目犬頭神社の近くで鷹狩を行い、境内の大杉の下で休息をとっていた時、この大杉の上には大蛇が潜んでおり、泰藤を襲おうとしていた。

この大蛇に気付いたのは、泰藤が連れていた白い犬であった。主人である泰藤に大蛇の存在を吠えて教えようとするが、この時泰藤は寝てしまっており気付かなかった。犬はその後三度吠え続け、その鳴き声で目を覚ました泰藤は、吠え続ける犬に対して怒りのあまり犬の首をはねてしまった。

なねられた犬の首は飛び上がったかと思うと大蛇の喉元に噛みついて大蛇を殺して主人を救ったという。この大蛇に気付いた泰藤は、犬が何故吠え続けたのかを理解、感謝し、犬の頭を丁重に葬り、糟目犬頭神社に「犬頭霊神」として合祀、また犬の尾を「犬尾霊神」として犬尾神社に合祀した。

三河物語を著した大久保彦左衛門を輩出した大久保家の祖とされるのがこの犬頭伝説で登場する「宇都宮泰藤」になります。宇都宮という姓が示す様に下野国(現栃木県)出身の大名「宇都宮氏」の一族であり、鎌倉幕府討幕で功績をあげ、南朝方の主力となっていた「新田義貞」の副官を務めていたとされる武将になります。新田義貞は延元三年/建武五年(1338年)に越前国における「藤島の戦い」にて北朝方に討ち取られ、その首が朝敵であるとして京の都に晒されていました。

泰藤はこの新田義貞の首をなんとか奪取すると、義貞の本拠地でる下野国に届けようとしますが、途中自らの居城である上和田城にたどり着いた時、これ以上東に首級を届けるのは難しいと判断したのか、糟目犬頭神社の境内の一角に埋葬したと伝えられています。この時、三河国は元々足利家の準本拠地ともいえる場所であり、上和田城周囲も足利一族に囲まれている様な位置関係だった為、新田義貞の首を埋葬した事の露見を防ぐ為、上記のような犬頭伝説を意図的に流布したとも言われています。

糟目犬頭神社の御祭神は?

糟目犬頭神社の御祭神は

- 彦火火出見尊

- 伊邪諾尊

- 伊邪册尊

- 素戔嗚尊

- 犬頭霊神

- 豊受姫命

以上六柱であるとしています。

犬頭神社の御祭神は不詳ですが、糟目神社の御祭神は「彦火火出見尊」であったと伝えらています。

「彦火火出見尊」は天孫「邇邇芸命」と「木花開耶姫命」との間に生まれた神であり、山幸彦という名前で知られています。この彦火火出見尊の孫が初代天皇である「神武天皇」となります。ちなみに、神武天皇の諱も同じ「彦火火出見尊」になります。

伊邪諾尊、伊邪册尊、素戔嗚尊の三柱については、永延元年(987年)六月十五日に合祀された「紀州熊野三所権現」にあたるとしていますが、Google先生に熊野三所権現について尋ねると「本宮の家都御子神、新宮の熊野速玉神、那智の熊野夫須美神」の三神が熊野三所権現であるとの回答があり、糟目犬頭神社の御祭神とは違いがでています。

犬頭霊神については、宇都宮泰藤が自らを助けてくれた犬を祀った神になります。

最後の一柱である豊受姫命は由緒を追う限りではいつ祭られたのかは不明。もしかしたら、養蚕推奨の為に創建されたという犬頭神社の御祭神なの・・・かな?

「延喜式内社」で社伝に大宝元辛丑年(701年)九月の創建という。永延元丁亥年(987年)六月十五日、熊野三所権現を合祭する。旧社は隣村上和田村西糟目の森寄にあり、矢作川洪水ありて今の社地に遷座する。観応元年(1350年)足利尊氏、永百貫文目を寄進し豊臣迄続く。文和元壬辰年(1352年)五月、上和田城主宇都宮左近将監泰藤、鷹狩せんと社殿の坤方(西南)の大杉の下で昼寝す。樹上の巨蛇今にも泰藤を呑んとする。白犬しきりに吠える知らず再三吠えるにうるさしとて犬頭を断つ。その犬頭大蛇の喉のかみ殺す。泰藤之をみ驚き神助なりと犬頭天神として合祭する。慶長八年(1603年)八月八日東照君四十三石の朱印を寄進、明治に及ぶ。明治五年九月十八日、犬頭大明神を糟目犬頭神に改め郷社に列格し同四十年十月二十六日神饌幣帛料供進指定社になる。社蔵の棟札に寛政五年(1793年)七月、拝殿再建とある。首塚、南朝の忠臣上和田城主宇都宮泰藤(大久保氏の祖)が足利尊氏により京都で晒されていた新田義貞の首を奪い返し、首塚に埋め発覚を恐れ犬物語を流布したと伝えられる。

愛知県神社庁発刊「愛知県神社名鑑」より

延喜式内社巡りin三河国

新型コロナウィルスパンデミックの早期沈静化を祈願する為に、まずは三河国内にある式内社を参拝して廻ろうかとおもっています。自分の神社巡りは、基本バイクを使って一人で巡って行くので、密にならず、ソーシャルディスタンスも確保し、さらに喋らないという感染防止策は万全の状態を維持しやすいかなと思っています。そこで、感染状況が改善しつつある時期を見極めながら参拝していき、その模様を紹介できたらと思います。

- 加茂郡 七座(6/7)

- 額田郡 二座(2/2)

- 稲前神社 岡崎市稲熊町鎮座

- 碧海郡 六座(6/6)

- 幡豆郡 三座(3/3)

- 宝飯郡 六座(5/6)

- 八名郡 一座(1/1)

- 渥美郡 一座(1/1)

- 阿志神社 田原市芦町鎮座

- 合 計 二十六座(23/26)

参拝記

糟目犬頭神社は元々は田園の中に鎮座していた神社だったのですが、周囲は区画整理と急速な宅地化が進み、今では住宅地の真ん中に鎮座する神社へとその神社を取り巻く雰囲気は一変しています。

それでも、参道は左右に松並木が設けられた往時の雰囲気を保っていて、現在では松並木を保存する為、車の往来は制限されているようです。

参道入口

社号標と一の鳥居が据えられている参道入口になります。

社号標は通常の文字部分が彫られているタイプではなく、文字が浮かび上がる様に彫られている社号標になります。上部の色が分っている所は旧社格である「郷社」が彫られていた部分を覆い隠すコンクリート部分になります。

鳥居

建立年月は調べ忘れてしまいましたが、明神鳥居の一の鳥居になります。この鳥居を潜ると真っ直ぐ境内に向かって参道が伸びていきます。

二の鳥居と神門

参道を進んでいくと、岡崎市指定文化財となっている慶長十年(1605年)に時の岡崎藩主「本多康重」が寄進した鳥居と四脚門の神門が据えられています。

何鳥居と呼べばいいのか悩む独特な形状をしている二の鳥居です。1605年建立ですので、参拝した時で416年物となる鳥居になります。

神門となる四脚門になります。門扉が設けられていないので中央部分柱も角材が用いられているのが特徴でしょうか。

手水舎・水盤

露天の水盤が据えられています。水盤の一部をくり抜いて蛇口が設けられています。

狛犬

熊野権現の合祀1000年記念として昭和62年奉納された子乗り玉乗り狛犬一対になります。

ここ糟目犬頭神社には、この他に慶長十年(1605年)に本多康重が奉納した狛犬と唐猫が岡崎市指定文化財となっています。この両方は通常非公開となっていますが・・・。

瑞垣の中の木々の葉が散った冬場には、本殿前に据えられている狛犬がチラッと拝むことができます。瑞垣部分に有刺鉄線が設けられているのは、この瑞垣を乗り越えて人が侵入する事を防ぐ為なんでしょうね。

社殿

入母屋造瓦葺平入の拝殿を有する社殿になります。所々修繕が行われている様で戸板部分の色が変わっていて、これが印象深い拝殿にさせる要因になっていますね。

社殿前に据えられている一対の石灯籠は、元々国鉄岡崎駅東側にあった「合名会社犬頭館」が寄進した物になります。この犬頭館は絹糸を扱う繊維問屋だったそうで、今昔物語の犬頭糸にちなんで社名にしていたとか。

自分は全く記憶がないのですが、岡崎駅の東口に2012年頃まで犬頭館と呼ばれていた洋館が建っていたそうです。もしかしたらそこが本社だったのかな。(現在は区画整理に伴い解体されてしまっています。)

境内社

境内には池が設けられていて、その中に浮かぶ様に境内社となる弁天社が鎮座しています。この弁天社が鎮座している部分が由緒部分で紹介した新田義貞の首塚であり、この首塚の存在を隠すために白犬伝説を流布してここに犬の頭を埋めたと誤認させていたという伝承がのこる場所になります。

地図で鎮座地を確認

| 神社名 | 糟目犬頭神社 |

| 鎮座地 | 岡崎市宮地町字馬場三一番地 |

| 最寄駅 | JR東海 東海道本線「岡崎駅」徒歩15分 |

伊勢神宮、氏神の神社、そして皆様が崇敬している神社の御神札をご自宅にお祀りされていますか?

現在ではアパートなどの賃貸住宅でも気軽に御神札を祀る事ができる神棚が登場しています。今まで賃貸住宅で神棚が置けないと御神札をお祀りできなかった方も、こうした神棚をご用意されてお祀りされてみてはいかがでしょうか?