神社情報

| 神社名 | 糟目春日神社 |

| 鎮座地 | 愛知県豊田市渡刈町北田六十二番地四 |

| 御祭神 | 天宇受売命 彦火火出見命 素戔嗚命 火産霊命 |

| 創 建 | 不詳 |

| 社格等 | 郷社 |

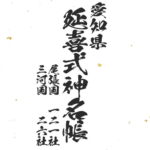

| 神名帳 | 延喜式神名帳 三河国碧海郡 糟目神社 三河国神名帳 碧海郡正四位下 糟目明神 |

| 文化財 | ー |

| 例大祭 | 十月第二土曜日 |

| 境内社 | 山神社 秋葉社 津島社 |

| URL | http://www.kasumekasuga.com/pages/home.html |

| 御朱印 | 〇/授与所が開いている時に頒布 |

| 参拝日:2021年9月21日 |

御由緒

創建は不詳。

しかし、延喜式神名帳に記載されている「碧海郡 糟目神社」であるとして、少なくとも延長五年(927年)以前の建立であるとしています。

また、社伝によると、大宝二年(702年)に三河行幸を行った持統上皇が当地に駐屯なされた時に鷹狩りを行ったとされ、この地を鷹狩→鳥捕→都賀利→戸苅と変わり現在では渡苅となったといい、この鷹狩りをされた時には既に糟目神社は鎮座していたとしています。

持統上皇の三河行幸

大宝二年(702年)九月十九日、都を出発した持統上皇は伊賀、伊勢、美濃、尾張、三河の五石に行宮の建築の勅命が発せられ、

「続日本記」文武天皇の段によると

大宝二年(702年)

- 九月十九日:伊勢・伊賀・美濃・尾張・三河の五ヶ国に行宮建設の勅命

- 十月 三日:三河国行幸に出立に際し、神々を鎮め祭る

- 十月 十日:三河国到着

- 十一月十三日:尾張国到着

- 十一月十七日:美濃国到着

- 十一月二二日:伊勢国到着

- 十一月二五日:都到着

この事から、読み取れるのは、行きは海路、帰りは陸路で三河行幸が行われたのではないかということです。

ただ、続日本記には持統上皇の三河行幸の目的は記載されていません。ただ、持統上皇が三河行幸から戻ってきたわずか一か月後の十二月十三日に病が重くなり、十二月二十三日に崩御されています。まさに死期が迫ってきている中、三河へ行幸される意味はなんだったのか。(まぁ、当の本人は三河国から戻ってわずか一ヶ月で体調不良になってそのまま亡くなるとは思っていなかったとは思いますが。)

意図が分からないので、現在でもこの持統上皇の三河行幸の目的については様々な説が唱えられています。この中で、三河国を支配していた豪族の多くは壬申の乱において大友皇子側についていた為、大友皇子一派を匿っていないか確認の為に行幸したとか、反乱分子の一掃を行うために行幸し、これによって反ヤマト朝廷だった三河国の歴史は抹殺されたというものがあります。

- 仁寿元年(851年)十月、文徳実録に「従五位下糟目神社」とあり。

- 延喜元年(905年)、延喜式神名帳に「三河国碧海郡 糟目神社」と記載。

- 時期不詳、三河国神名帳に「碧海郡正四位下 糟目明神」と記載。

- 明治二年(1868年)、神祇官より延喜式内社に確定

- 明治五年(1871年)七月、社名を糟目春日神社に改称

- 明治五年(1871年)九月、郷社に列格

- 明治三十九年(1906年)四月、神饌幣帛料供進指定をうける

- 大正二年(1913年)、無格社熊野神社を合祀

- 大正三年(1914年)、熊野神社の境内地に造営遷座

川沿いに鎮座する神社の宿命ですが、矢作川が大氾濫を起こすたびに社殿の流失があったようで、その都度、社殿の再建は元より、より氾濫に強い場所に遷座してきた歴史があるようです。その為、一番最初に祀られた鎮座地は不明となっています。今では第二東名の豊田東インターチェンジが造られているのでわかりにくくなっていますが、現在の鎮座地も矢作川から近いわけで、地図を見てるとこの辺りにそんなに高台がある訳ではないので神社の維持に苦労してきたんだろうなと感じざるを得ません。

また、糟目春日神社は潮指宮、潮指大明神とも呼ばれていたそうです。なにやら、その昔は満潮になると塩水がこの辺りまで流れ込んでいたからだとも言われているのですが、碧海郡という郡名を見るとなにやら海と関係が深い場所なんだなとは思う訳ですが、いくら古代は海面が今より高かったとはいえ、かなり内陸にある豊田市渡刈まで海が迫ってきていたなんで想像できないのですが・・・。ただ、この辺りまで海が迫ってきていたとなると、持統上皇は海岸線沿いを尾張国に向かって進んでいたという風に解釈できるので、だったらこのあたりを進んでもおかしくないなと思えてくるので、海沿いでもおかしくないかな?とも考えてしまうのですがどうなんでしょうね。

大正時代になって現在の境内地に遷座するまでは、直線距離で東北方面に1kmほど進んだ場所にある字大明神に鎮座していて、現在跡地に石柱が据えられています。この字大明神の境内地だった場所の近くに、持統天皇が鷹狩を行った場所だという「鷹狩塚」があります。

上記Googleマップの鷹狩塚の左下辺りに大正時代まで糟目春日神社が鎮座していたようですが、矢作川のすぐ隣に境内地だったんですね。

古墳時代から続く水入遺跡がこの地に在って、豊田東インターチェンジの建設に先立って発掘調査が行われ数多きの石器や土器などが見つかったようです。調査報告書を読むと、縄文時代からの遺跡の様で、大古よりこの地に住む人々の崇敬を集める神社が創建されても何ら不思議ではない土地になっているようです。

そういった場所だから、この辺りで矢作川を渡河して尾張国に通じる街道が通っていて、持統上皇もここを通りかかったのではないでしょうか。

糟目春日神社の御祭神は?

春日神社の御祭神は四柱とする資料が多いのですが、

- 天宇受売命

- 彦火火出見命

- 素盞男命

の三柱は共通なのですが、延喜式内社調査報告では

- 天照大御神

であるとしているのですが、これに対して、糟目春日神社の社伝や愛知県神社名鑑なのでは

- 火産霊命

であるとしています。

延喜式内社調査報告では、御祭神を天宇受売命、彦火火出見命、素盞男命、天照大神としていますが、神社の由緒書を見ると、天宇受売命、彦火火出見命、素盞男命の三柱は同じですが、火産霊命を加えた四柱としています。大正三年に熊野神社を合祀したとあるので、素盞男命は熊野神社の御祭神だったと思われます。あと神明社か秋葉社を合祀したんだとおもうのですが、史料によって分かれるという事はかなり古くに合祀したのかな?

糟目春日神社の主祭神は天宇受売命であって、彦火火出見命は配神としている様なのですが、どういった経緯で合祀しているのかは不明になっています。彦火火出見命は山幸彦という別称でも知られていて、天孫「瓊瓊杵尊」の子であり、初代神武天皇の祖父にあたる神になります。

天宇受売命とは

天宇受売命は、芸能を司る神としてその名が知られています。天照大御神が天の岩戸に隠れてしまった時、上半身裸になって踊る事で八百万の神々を沸かせ、外の音が気になって顔を出した天照大御神を捕まえて天の岩戸から出す事ができたという古事記や日本書紀に書かれている神話にて非常に功績のある神様です。

現在でも、芸能に関わる方々からの崇敬を集めている事でも知られています。

創建は明らかでないが「延喜式神名帳」の三河二十六座の内にて正四位糟目神社なり。古来。潮指宮とも称した。明治五年七月、額田県より教部省へ具申し社号に春日の二字を加え同年九年、郷社に列す。大正三年十月五日、字北田六十一番地無格社、熊野神社を合祀し、本社を字大明神十二番の社地より字北田六十二番に遷座した。

愛知県神社庁発刊「愛知県神社名鑑」より

参拝記

矢作川西岸の堤防道路を北上していくと、国道248号線、東海環状道、豊田東IC誘導路を一気にアンダーパスし、明治用水を渡った先に鎮座している神社が糟目春日神社になります。この糟目春日神社の鎮座地からすこし川上に水源橋とも呼ばれる明治用水取水口があって、安城市をはじめとする碧海台地に農業用水が供給されています。こんな用水を人力で彫っていったわけですから、すごい事だと思わずにはいられませんね。

境内入口

幅広な石段と脇に社号標、石段を登った先に鳥居が据えられている境内入口になります。明治期から大正期に遷座・大規模造営が行われた神社ではこうした社殿配置をよく見かけるような気がします。鳥居から社殿迄の境内が非常に広く確保されていて、なんとなく閑散とした雰囲気を感じさせるのもよく似ている感じです。

社号標

境内に通じる石段の脇に据えられた旧社格である「郷社」と延喜式内が合わせて彫られた糟目春日神社の社号標になります。

鳥居

石造りの神明鳥居になります。

この鳥居を潜った先の境内は非常に広くとられているのがここからもわかって頂けるかと思います。

真っ直ぐと石畳の参道が社殿に向かって伸びていき、途中右に手水舎、左に社務所に通じる石畳が分岐しています。

手水舎

木造銅板葺四本柱タイプの手水舎になります。屋根の造りが神明造風になっているのも特徴ですね。

狛犬

この地に遷座した大正三年生まれの子乗り玉乗りの狛犬一対になります。

社殿

糟目春日神社の社殿は、全体が正面側には中央に神門、左右に握社とも呼ばれる回廊能様な造りの部分と奥側は透塀による瑞垣で囲まれている配置となっています。

非常に特徴的な社殿になります。拝殿は建っていなくて、神門の前にて参拝する様式となっています。そうか、開放型の妻入の拝殿が建っていないから何となく違和感を感じていたのかなと今更この記事を書きながら思った次第です。

境内社

社殿向かって左手には境内社である山神社、秋葉社、津島社の三社が鎮座しています。

旧社殿

社殿の脇にには旧社殿として瓦葺妻入りの建物が建っています。造りをみるに拝殿なのかな。

地図で鎮座地を確認

| 神社名 | 糟目春日神社 |

| 鎮座地 | 愛知県豊田市渡刈町北田六十二番地四 |

| 最寄駅 | よたおいでんバス「渡刈区民会館」徒歩1分 |

伊勢神宮、氏神の神社、そして皆様が崇敬している神社の御神札をご自宅にお祀りされていますか?

現在ではアパートなどの賃貸住宅でも気軽に御神札を祀る事ができる神棚が登場しています。今まで賃貸住宅で神棚が置けないと御神札をお祀りできなかった方も、こうした神棚をご用意されてお祀りされてみてはいかがでしょうか?