神社情報

| 神社名 | 石巻神社 |

| 鎮座地 | 愛知県豊橋市石巻町字金割1番地 |

| 御祭神 | 大己貴命 |

| 創 建 | 不詳 社家伝承:孝安天皇の御代又は推古天皇の御代聖徳太子による創建 |

| 社格等 | 郷社 |

| 神名帳 | 延喜式神名帳:三河国八名郡 石巻神社 三河国神名帳:八名郡正一位 石巻大明神 |

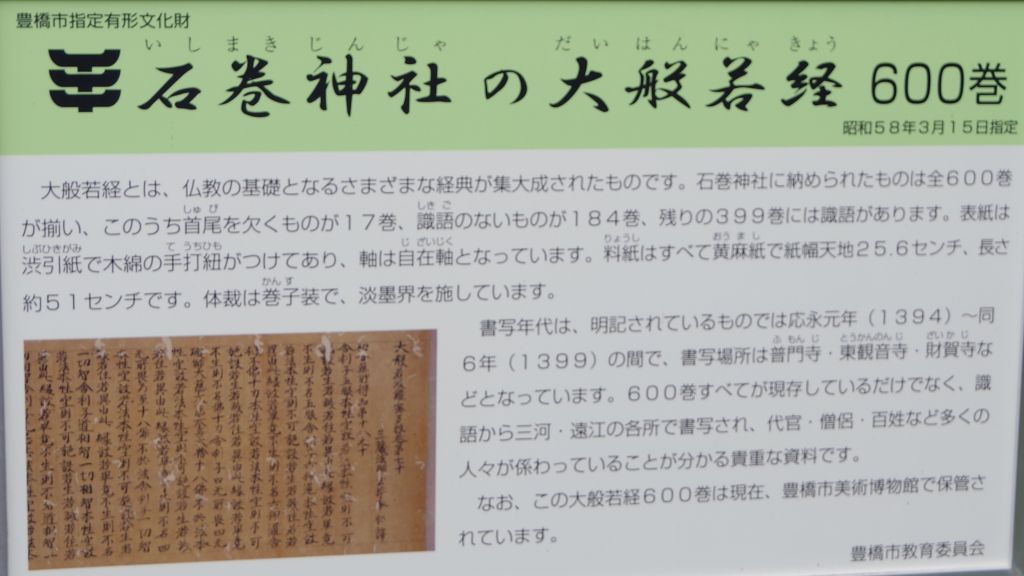

| 文化財 | 国 宝:ー 国指定:ー 県指定:ー 市指定:「大般若経(六百巻)」 |

| 例大祭 | 四月第一日曜日 |

| 境内社 | 稲荷社 作神社 山神社 伊難皇社 天神社 |

| URL | ー |

| 御朱印 | 不明 |

| 参拝日:2021年9月30日 |

御由緒

大正十五年発刊「愛知県八名郡誌」の中に、石巻神社についての記述が載っているので、抜粋して紹介します。

郷社 石巻神社 石巻村大字三輪字金割鎮座

御祭神 大己貴命

境内神社 稲荷社、作神社、山神社、伊難皇社、稲荷社、天神社奥宮 石巻山上社 石巻村大字三輪字南山鎮座

御祭神 大己貴命石巻両社は、本郡に於ける唯一無二の式内の古社であって三河国四ノ宮(猿投・砥鹿・兎足・石巻)の一つだなどといっている。其の創建は古く年代は不明であるが、社家の傳ふる所によれば、考安天皇の御宇とも推古天皇の御宇聖徳太子の御建立とも云ふ。併しながら之を證するに足る文書器物は未だに之を見出さぬ。

祭神は古来當社に傳へる所では大己貴命である。大日本史にも「石巻神社相傳祀大己貴命」と記している。異説としては三河志第三巻式社考に「延経神主曰大山祇神」「或曰天御中主尊」。神名帳考證には「郡名によれば八野若日女命歟」「可敬云石巻神社八野若日女を祭る、則此神名に依て起れる郡名なるか」とあり。石巻宮舊記録には神勅により文武天皇を配祀す」とあり又石巻宮古記録には「文武天皇の若宮武兒親王を配祀す。」とある。大津舊記には葺不合尊第二の王子参此古天皇」と記している。又石巻神社諸事和帳には「勧請伊弉諾伊弉冉尊」とある。このようにいろいろの説があるがこれを証明するに足る文書器物は未だ見出せぬ。

まず、三河国四ノ宮の一つと称しているとしています。三河国の一宮は砥鹿神社、二宮は知立神社、三宮は猿投神社であると一般的には知られていますが、更に四宮が設けられていたという事なんでしょうか。

次に、創建時期については、不詳となっています。伝承では第六代考安天皇の御代または第三十三代推古天皇の御代に聖徳太子(厩戸皇子)により創建されたと伝えられているそうですが、単純に日本書紀に書かれている年代を西暦換算した場合、考安天皇の御代と推古天皇の御代では約1000年の差があったりします。八名郡誌でも文献がない為、そういった伝承があるといった位置付けになっていますね。

時は流れ、室町時代に入り、現在の豊橋市市街地になる吉田に城郭が築かれると、その鬼門守護として歴代の城主より崇敬をうけたとされ、現存している棟札など資料の中で一番古い物は天文二十三年(1554年)吉田城代伊東左近将監による石巻神社(里宮)の本殿建立の棟札になります。江戸幕府が開幕し吉田藩が立藩すると、歴代の吉田藩主より社殿の造営や灯篭の寄進などが行われていた様です。

石巻神社里宮の御祭神は?

石巻神社の御祭神は「大己貴命」であるとしています。

正直、大己貴命と聞いてどんな神様なのか想像するのは古事記や日本書紀を読んで精通していないと難しいんじゃないのかな?と思っています。大己貴命には別称が多数あり、その中で一度は聞いた事があるであろう名称があります。それが「大国主神」です。出雲の神話・・特に有名なのは「因幡の白兎」に登場する出雲を代表というか国津神を代表する神になります。

御祭神については、後述しますが吉田城の鬼門守護として歴代藩主より崇敬を受けてからはどうやら「大己貴命」としている様ですが、それ以前の御祭神については様々な伝承があり、創建当時の御祭神を知るすべはない様です。

| 史料名 | 御祭神 |

|---|---|

| 大日本史 | 大己貴命 |

| 三河志 | 大山祇神、天御中主尊 |

| 神名帳考證 | 八野若日女命 |

| 石巻宮舊記録 | 文武天皇 |

| 石巻宮古記録 | 文武天皇の若宮武兒親王 |

| 大津舊記 | 葺不合尊第二の王子参此古天皇 |

| 石巻神社諸事和帳 | 伊弉諾伊弉冉尊 |

延喜式内社巡りin三河国

新型コロナウィルスパンデミックの早期沈静化を祈願する為に、まずは三河国内にある式内社を参拝して廻ろうかとおもっています。自分の神社巡りは、基本バイクを使って一人で巡って行くので、密にならず、ソーシャルディスタンスも確保し、さらに喋らないという感染防止策は万全の状態を維持しやすいかなと思っています。そこで、感染状況が改善しつつある時期を見極めながら参拝していき、その模様を紹介できたらと思います。

- 加茂郡 七座(6/7)

- 額田郡 二座(2/2)

- 稲前神社 岡崎市稲熊町鎮座

- 碧海郡 六座(6/6)

- 幡豆郡 三座(3/3)

- 宝飯郡 六座(5/6)

- 八名郡 一座(1/1)

- 渥美郡 一座(1/1)

- 阿志神社 田原市芦町鎮座

- 合 計 二十六座(23/26)

参拝記

愛知県と静岡県を結ぶ姫街道とも呼ばれる国道362号線から1.5kmほど南に走った場所にある石巻山の北側の麓に鎮座している神社が石巻神社里宮になります。石巻山山頂近くに鎮座する石巻神社上宮近くにある駐車場に向かう事ができる石巻山線と呼ばれる登山道入口からすぐ近くになります。

境内入口

石巻神社の境内は県道に面する面にはブロック塀による瑞垣が設けられています。(ブロック塀を瑞垣と呼んでいいのかは議論を呼びそうですね。)社殿正面となる場所はブロック塀が切られていて、社号標、石灯篭、鳥居などが据えられています。車はここから入れないように反射板がついたポールが設置されていますね。

社号標

通常でしたら旧社格制度である「郷社」と彫られているであろう社号標になります。社格が彫られる場所が綺麗に空欄?となっているので、これにさらに式内が彫られていなかったら、今でさえ違和感を感じざるを得ない社号標なのに、さらになんでこんなバランス?と考えてしまいそうです。慣れって怖いですね。

鳥居

大正九年建立の明神鳥居になります。鳥居の左右に石灯篭が据えられています。更に鳥居の手前側(道路側)には神社では正直あまり見かける事がない石柱門が据えられています。

石柱門といえばどうしても寺院というイメージがあるので、神社で石柱門を見るとやっぱり違和感がありますね。

手水舎

木造銅板葺六本脚タイプの手水舎になります。水盤と井戸跡が置かれているタイプなのですが、よく見る手水舎と異なり水盤の向きが妻入りの向きになっていますね。確かに、井戸跡の方はまず使わないことを考えると、この向きに水盤を据えるのも一理ある感じがします。

蕃塀

全国的に見ると非常に珍しい神社建築の一つ「蕃塀」になります。尾張地方にはこの蕃塀が据えられている神社が覆いそうなのですが、その隣の三河地方では殆ど見かけないので、まさか三河地方の中で尾張から離れたこの豊橋で蕃塀にであえるとは思いませんでした。

狛犬

生年月を調べ忘れてしまいましたが、中々精悍なお顔の狛犬一対になります。体つきや装飾などから大正時代くらいの生まれなんじゃないかなとは思います。

社殿

切妻造瓦葺妻入りの開放型の拝殿の先には神門が設けられていて瑞垣の中に流造の本殿が鎮座しています。拝殿から神門には渡殿が設けられています。

拝殿と神門の間の木造の瑞垣は、後年設置された感じがします。元々は豊田市周辺でよく見られる社殿配置の様に、神門の前で参拝していたのではないかと思われますが、真偽は不明。

流造の屋根の先に向拝というか庇といった感じの屋根が設けられた本殿になります。本殿を囲む瑞垣はブロック塀となっていますが、元々は木造の壁が神門とその脇の塀と一体となって囲んでいたのでしょう。

拝殿には、三河国神名帳で書かれていた神階である「正一位」が合わせて書かれた扁額が掲げられています。

境内社

境内社は本殿の脇に新たに作られた鞘堂の中に鎮座しています。明治十年に近隣に鎮座していた六社を境内社として遷座させています。

社宝

豊橋市の指定有形文化財となっている「大般若経六百巻」が石巻神社に伝えられています。書写されたのは室町時代前半時期にあたる応永元年(1394年)から応永六年(1399年)に周辺の寺院で行われています。

こうした仏教の経典が残ってされているあたり、石巻神社には神宮寺があった可能性もありますね。

地図で鎮座地を確認

| 神社名 | 石巻神社 |

| 鎮座地 | 愛知県豊橋市石巻町字金割1番地 |

| 最寄駅 | 豊橋市コミュニティー柿の里バス「神郷バス停」徒歩9分 |

伊勢神宮、氏神の神社、そして皆様が崇敬している神社の御神札をご自宅にお祀りされていますか?

現在ではアパートなどの賃貸住宅でも気軽に御神札を祀る事ができる神棚が登場しています。今まで賃貸住宅で神棚が置けないと御神札をお祀りできなかった方も、こうした神棚をご用意されてお祀りされてみてはいかがでしょうか?