神社情報

| 神社名 | 形原神社 |

| 鎮座地 | 愛知県蒲郡市形原町八ヶ峰三九番地 |

| 御祭神 | 埴安神 天照皇大神 品陀別尊(応神天皇) 朝廷別王神 天児屋根命 |

| 創 建 | 不詳(伝:皇極天皇元年(642年)か?) |

| 社格等 | 県社 |

| 神名帳 | 延喜式神名帳:三河国宝飯郡 形原神社 三河国神名帳:宝飯郡従四位下 形原明神 |

| 文化財 | ー |

| 例大祭 | 四月第一日曜日 |

| 境内社 | 天照皇大神 白山社 |

| URL | ー |

| 御朱印 | 〇(授与所が開いている日に頂くことが出来る様です。) |

| 参拝日:令和3年10月10日 |

御由緒

形原神社の創建について、社伝によると

「天児屋根命の苗裔摂政藤原千方公は大和国に産まれ、舒明天皇の御代十一年(639年)東夷鎮征の大将として東征の途中、この地に立ち寄った。形原の地は海に面しており、港は良港であった事から、屯田の策を設けてこの地に将校以下士卒を駐留させて開拓させた。山麓に社を築き、埴安大神を勧請した。藤原千方公は都に戻った後も例年祭祀料として米二石を寄進した。」

とあります。また三河国風土記には、

「皇極天皇元年(642年)には従四位の神階と形原神社の社名を賜り、村落を雲見宮内庄と称した。」

と記されているとしています。

さて、ここで登場してくる「藤原千方」とはどういった人物なのでしょうか。社伝に登場する藤原千方は舒明天皇の御代である639年に東夷鎮征の将軍として東征の途中、形原の地立ち寄ったとしています。639年となると大化の改新の6年前になる訳で、まだまだ飛鳥時代の真っ只中の人物になるわけです。

まだ、中臣鎌足が死に際して藤原性を給わる以前というか、中臣鎌足が歴史上に登場する以前に藤原性を名のっている人物が登場するというのは実際の所ありえない事なんだろうと思われるので、もっと後世の人物であると想像できます。

系図を調べると、平安時代に同姓同名の人物が登場ようです。「新編纂図本朝尊卑分脈系譜雑類要集」を見ると、藤原北家魚名流の中に「藤原千方」の名を発見しました。詳細は不明ながら、鎮守将軍を任ぜられているとしています。父とされる藤原千常が長和元年(1012年)に亡くなっている事から、平安時代中期から後期の人物であることが見えてきます。

時は流れ、寛永十六(1639年)には、領主松平三郎が祭田三石を寄進したと伝えられています。この松平三郎については不詳なんですが、元和四年五月(1618年)に長沢松平家の松平清直が五千石の交代年寄として形原に領地を得ている事から松平清直かその一族のだれかの事なんだろうと思われます。

形原神社の御祭神は?

形原神社の御祭神は「埴安神」「天照皇大神」「品陀別尊(応神天皇)」「朝廷別王神」「天児屋根命」の五柱となっています。

この五柱の御祭神の中で主祭神は?となると「埴安神」となるようです。

由緒では、藤原千方が形原の港周辺の開拓の為にこの地に駐屯させた将校以下士卒たちが、開拓の神として勧請したのが「埴安神」になると伝えられており、まさに形原の守護神として祀られてきたと言っても過言ではないといえます。

埴安神とは?

埴安神とは日本書記で書かれている神名で、古事記では 波邇夜須毘古神と波邇夜須毘売神と男神女神一対の神として書かれています。この埴安神は、伊邪那岐命と伊邪那美命による「神生み」の中で出現する神となっています。

埴安神の神名に使われている”埴”とは「きめの細かい、黄赤色の粘土」を意味しており、これは古代の縄文土器や弥生土器などの原料となる土を指す事から、土の神、焼き物(陶器)の神として崇敬を集める神になります。土の神から転じて、田圃の畔や川の堤などの守護神としても祀られる事があるようです。

天照大御神は神明社、 品陀別尊は八幡社、天児屋根命は春日社を本殿に合祀した御祭神だろうとは予測がつくのですが、「朝廷別王神」とは一体どんな御祭神なのでしょうか・・・。

朝廷別王とは?

朝廷別王神をGoogle先生に尋ねてみると・・・どうやら古事記の中つ巻の開化天皇の段に登場するそうです。では、その部分を抜き取ってみたいと思います。

其美知能宇志王。娶丹波之河上之摩須郎女。生子。比婆須比賣命。次眞砥野比賣命。次弟比賣命。次朝廷別王。〈四柱。〉此朝廷別王者。〈三川之穂別之祖。〉

記載されている部分のみを抽出したのでまったく文章的には意味不明に近いですが、これを現代語訳すると、

現代語訳

その美知能宇志の王、丹波の河上の磨須の郎女を娶りて生まれた子は、比婆須比売命、次に真砥野比売命、次に弟比売命、次に朝廷別王。以上四柱。この朝廷別王は三河穂の別の祖である。

朝廷別王は穂国の祖であるとしています。祖ってなんだ?と思ったのですがこれまたGoogle先生に尋ねると「国造」に言い換える事ができるっぽいですね。まあ、「祖」であって朝廷別王が穂国造に任ぜられたわけではなく、朝廷別王の子孫である人物が穂国造に任ぜられ、自らの祖神である朝廷別王を穂国に祀ったと考えられます。

延喜式内社巡りin三河国

新型コロナウィルスパンデミックの早期沈静化を祈願する為に、まずは三河国内にある式内社を参拝して廻ろうかとおもっています。自分の神社巡りは、基本バイクを使って一人で巡って行くので、密にならず、ソーシャルディスタンスも確保し、さらに喋らないという感染防止策は万全の状態を維持しやすいかなと思っています。そこで、感染状況が改善しつつある時期を見極めながら参拝していき、その模様を紹介できたらと思います。

- 加茂郡 七座(6/7)

- 額田郡 二座(2/2)

- 稲前神社 岡崎市稲熊町鎮座

- 碧海郡 六座(6/6)

- 幡豆郡 三座(3/3)

- 宝飯郡 六座(5/6)

- 八名郡 一座(1/1)

- 渥美郡 一座(1/1)

- 阿志神社 田原市芦町鎮座

- 合 計 二十六座(23/26)

参拝記

県道322号線と春日通りが交わる交差点の近くに、形原神社の一の鳥居が据えられています。元々形原神社への参道が道路転用されて春日通りと呼ばれる様になったようですね。江戸時代には形原神社は春日明神と呼ばれていたそうで、この街道名もその当時の名残の様に感じます。この春日通りを一の鳥居を潜って西に向かっていくと形原神社の境内入口にたどり着くことができます。ちなみに、この春日通りを逆に東に向かっていくと、そのまま三河湾に行きつきます。さらに丁度春日通りの突き当り部分の防波堤が出入口?になっていてそのまま砂浜に出る事ができたりします。

一の鳥居

県道322号線と名古屋鉄道蒲郡線の線路を一気に横切る春日通りに据えられている形原神社一の鳥居になります。建立年は昭和十三年五月になります。鳥居周辺は道幅が非常に広くとられている辺りも、元々神社の参道だったんだと実感させてくれる点になるかと思います。

この鳥居の所は、バス停が設置されていて、そのバス停の名前がズバリ「形中大鳥居バス停」。この鳥居のすぐ隣には蒲郡市立形原中学校の敷地となっているので、非常にわかりやすいバス停の名前ですね。

社号標

かなり道路の隅に設置されていますが、旧社格である縣社が合わせて彫られた形原神社の社号標になります。

素盞嗚神社

参道を進んでいくと、右手に神社が見えてきます。旧村社となる素盞嗚神社になります。場所によっては神社同士が非常に近い場所に建っている所もあったりますが、この素盞嗚神社の様に他の神社の参道に面して鎮座している神社は他でほぼ見かけた事がなかったかと記憶しています。これが寺院だと本寺と塔頭の関係などで見かけるんですけどね。

この素盞嗚神社の紹介記事はまた別記事でお届けします。

森観音

さらに参道を進むと、秋葉山常夜燈があり、その脇になにやら御堂が建てられていました。最初はどんな仏像が安置されているのあかしら?と思っていたのですが、すぐ隣に設置されているバス停の名前をみて、観世音菩薩像が奉安されている観音堂なんだろうと思った次第です。

森観音堂まできたら、形原神社の境内はもう少しです。参道の先を望むと、形原神社二の鳥居が見えてくるかと思います。

二の鳥居

扁額が掲げられた明神鳥居の二の鳥居になります。現在はこの二の鳥居の目の前を道路が横切っているのでまるでここが形原神社の入口の様になってしまっています。

二の鳥居を潜ると、山の中腹に鎮座する形原神社の境内まで一気に登っていく石段による参道が続いています。

石段を登った先にかすかに見える三の鳥居が境内入口に据えられている鳥居になります。

三の鳥居

昭和二年建立の扁額の無い明神鳥居の形原神社三の鳥居になります。鳥居の正面に社殿が無い事からわかって頂けるかと思いますが、形原神社は東入り南向きの社伝配置となっています。ですので、ここから右に向くと

形原神社の社殿が鎮座しています。山の中腹に鎮座しているのですが、境内も非常に広く開放的な感じさえしますね。ここ形原神社でも例大祭の際に手筒花火の奉納が行われているそうで、この解放感はこれも関係しているのかな。

手水舎

千鳥破風が設けられた銅葺板葺切妻の屋根に木造四本柱造の手水舎になります。手水舎の屋根に破風が設けられている造りは非常に少数派だと思います。というか自分としてももしかしたら初見・・・かも?

狛犬

昭和八年生まれの子乗り玉乗りの狛犬一対になります。令和三年現在、生まれて八十八歳!米寿を迎えた狛犬ですね。

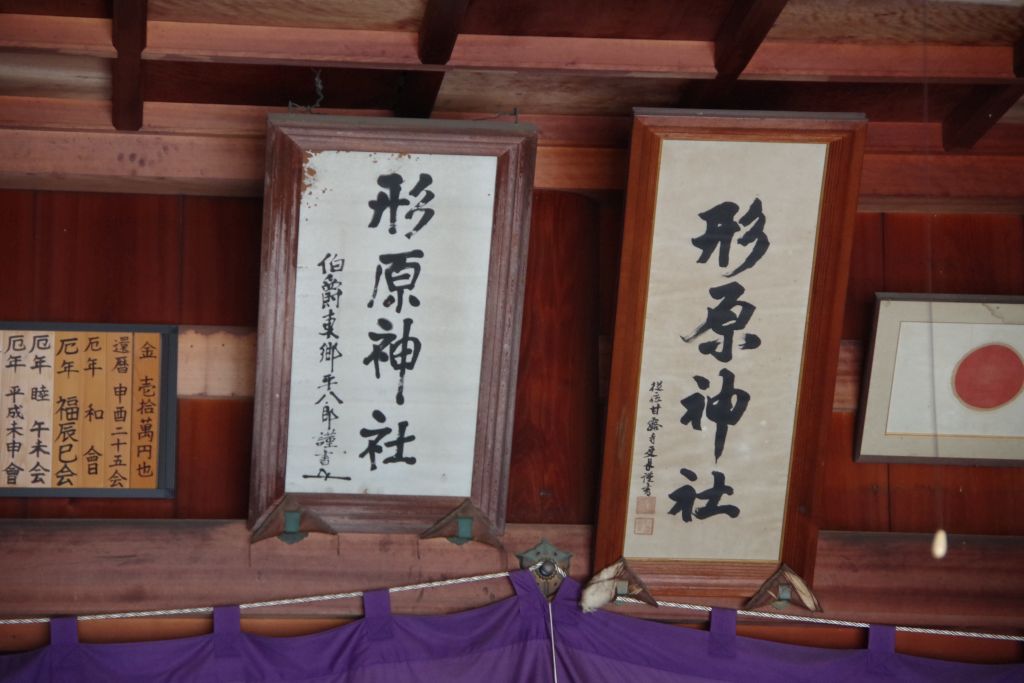

社殿

入母屋造銅板葺平入の向拝と高覧のある濡れ縁が設けられた拝殿を有する社殿になります。本殿は流造となっています。

拝殿に掲げられた扁額を見させて頂こうと、濡れ縁の部分まで登ると、拝殿の床部分、たぶん賽銭箱が埋め込まれていました。こんな真ん中に賽銭箱が埋められていたら、祭祀の際参列の方々が拝殿内の坐に着きにくい感じがしますがどうなでしょうね。

拝殿内に掲げられている二つの書の内、左側の書は海軍元帥「東郷平八郎」による書みたいですね。海に近いので東郷平八郎の書が寄進されているのかしら。

境内社

社殿の向かって左側に鎮座している境内社の白山社になります。この白山社は英霊社と合殿となっている様で、拝殿内にはこの英霊社に祀られている英霊の方々の写真が掲げられています。

形原神社のさくら

形原神社の境内の一角をまちづくりの一環として山の斜面などに桜を植樹されているようで、現在では春になると多種多様な桜が咲き乱れる場所となっているみたいですね。一度、桜の時期行ってみたいですね。

地図で鎮座地を確認

| 神社名 | 形原神社 |

| 鎮座地 | 愛知県蒲郡市形原町八ヶ峰三九番地 |

| 最寄駅 | あじさいくるりんバス「形原神社バス停」徒歩3分 |

伊勢神宮、氏神の神社、そして皆様が崇敬している神社の御神札をご自宅にお祀りされていますか?

現在ではアパートなどの賃貸住宅でも気軽に御神札を祀る事ができる神棚が登場しています。今まで賃貸住宅で神棚が置けないと御神札をお祀りできなかった方も、こうした神棚をご用意されてお祀りされてみてはいかがでしょうか?