伊邪那岐命が黄泉の国から逃げ帰る時に、現つ国に通じる「黄泉比良坂」の麓に生えていた桃の実を追ってきた黄泉国の軍勢に向けて投げると黄泉国の軍勢を追い払う事ができた事から、伊邪那岐命は桃の実に対し「意富加牟豆美命」と名付けています。この桃の実から神が化成したのかはこれ以上の記載がないので不明ですが、意富加牟豆美命を御祭神として祀っている神社を紹介させて頂きます。

神社紹介

| 神社名 | 桃太郎神社 |

| 鎮座地 | 愛知県犬山市栗栖大平853 |

| 御祭神 | 大神実命 |

| 創 建 | 昭和五年(1930年) |

| 社格等 | ー |

| 神名帳 | ー |

| 文化財 | ー |

| 例大祭 | 五月五日 |

| 境内社 | ー |

| 参拝日:平成二十五年(2013年)二月十日 再訪日:令和二年(2020年)五月二十日 |

桃太郎と言えば「きび団子」ですよね。

御由緒

「日本おとぎ話」に登場する「桃太郎」。ある意味一番有名な日本おとぎ話といっても過言ではないかと思います。

「桃から生まれた桃太郎は、おじいさんおばあさんに育てられ、鬼ヶ島へ鬼退治に出発。道中でイヌ、サル、キジをきび団子を分け与えて家来とし、鬼を征伐し、財宝を持ち帰りってきた。」という今では一般的に広まっているこの話は、明治時代以降に教科書や絵本などで全国に広まった標準的な桃太郎の話となっています。

しかしそれ以前までの桃太郎の話は日本各地で口伝の様な形で伝えられてきた事もあり、地域で特色のある話となっていました。(この辺りは桃太郎だけでなく、日本おとぎ話全般に言える話ですが・・・。)そして、桃太郎の伝承地も日本各地で伝えられていたそうなのですが、特に香川・愛知・岡山は非常に有名だったそうです。最近?では桃太郎=岡山とイメージされる方も非常に多いかと思いますが、これは岡山県が宣伝活動を積極的に行った為です。きびだんご=吉備団子と結びつけた印象作戦が非常に強かったみたいですね。

現在では岡山に押されてしまっていますが、愛知県も古くから桃太郎伝承地として非常に有名だったそうです。日本ラインが「日本八景」に選出されたこともあり、昭和五年、桃太郎の伝承地として伝えられていた犬山市の木曽川沿いに実は桃から生まれた桃太郎は大神実神(意富加牟豆美命)であるとして、大神実神を御祭神とする桃太郎神社が創建されます。御祭神である大神実神(意富加牟豆美命)は冒頭でも述べている様に、伊邪那岐が黄泉の国から逃げ帰る時に追っ手に対して投げつけた「桃」に「自分を助けてくれたことと現実の世界でも人々を助けてほしい」という願いを込めて名付けられており、桃には邪気を払う神聖な力があると信じられています。

この邪気を払う力と桃太郎伝説が融合して、現在では子育てに御神徳がある神社として名が知られています。

日本八景とは?

昭和二年(1927年)に大阪毎日新聞社、東京日日新聞社主催、鉄道省後援で全国から投票を募り、山岳、渓谷、瀑布、温泉、湖沼、河川、海岸、平原の8部門について各10位まで選出。その後専門家が協議して各8部門からそれぞれ名勝と選出し、日本八景として発表された。

- 海岸:室戸岬(高知県)

- 湖沼:十和田湖(青森県・秋田県)

- 山岳:温泉岳(雲仙岳)(長崎県)

- 河川:木曽川(愛知県)

- 渓谷:上高地(長野県)

- 瀑布:華厳滝(栃木県)

- 温泉:別府温泉(大分県)

- 平原:狩勝峠(北海道)

日本八景が発表されたと同時に日本二十五勝・日本百景が合わせて発表された。

岐阜県の美濃加茂市から愛知県の犬山市にかけての木曽川の流域を大正二年(1913年)に志賀重昂によって「日本ライン」と命名されます。これはその名から想像できるように、ヨーロッパ中部を流れるライン川の風景とよく似ている所から命名されたそうです。

この本の中に、北原白秋が日本ラインについて書いた紀行文が収録されています。

参拝記

名鉄犬山駅の西側を南北に走る県道27号線を岐阜県方面(北向き)に進んでいき、犬山遊園駅を越えてすぐの犬山遊園駅西交差点を右折して木曽川の左岸沿いに走る県道185号線を進んでいきます。交差点から2.5kmほど道なりに進むと、河川敷に桃太郎公園、その反対側に桃太郎神社の鳥居が見えてきます。その他、お土産屋さんなどがあります。車の場合は共同駐車場に車を停めて参拝する形になります。

一の鳥居

かなり大型の扁額が掲げられた神明鳥居になります。 鳥居の中心に据えられているのは、桃太郎に登場する御供のサルのコンクリート像になります。

しっかりと「桃太郎神社」と書かれている扁額になります。

社号標?

社名が書かれた幟を赤鬼が掲げている・・これを社号標とよんでいいのかな?

選択岩

「おばあさんは川に洗濯に・・・」と桃太郎の序盤で書かれていますが、そのおばあさんはここにおいてある洗濯岩で洗濯をし、ある日川の上流から「どんぶらこ、どんぶらこ」と流れてきた大きな桃を拾った訳ですね。しかし・・・おばあさんの足跡が残っているって・・・どれだけ岩を削るほど踏ん張って洗濯をしていたのでしょうか。

弐の鳥居

こんどは桃の形の扁額?が掲げられた神明鳥居による弐の鳥居になります。中央にはまさに「桃から生まれた桃太郎」のコンクリート像とその左右に御供のイヌとまたサルの像が幟を掲げています。

ある意味、桃太郎神社を象徴する像のひとつがこの桃太郎像になる気がします。

正直、B級スポットとして紹介される事が多い桃太郎神社ですが、その紹介されるテレビ番組や記事などを見ていると、この桃太郎像が登場する機会が非常に多いですね。まあ・・・見栄え的に一発で桃太郎だなってわかりますしね。

弐の鳥居を超えると、境内に向かう石段が続いています。元々石段の中央部分はすべり台として使われていたみたいなのですが、現在は使用禁止となっています。というか・・・明らかに造りが危ない・・・が、自分が小さかった頃はこんな今観たらめっちゃ危険やん!っていう遊具が当たり前の様に公園に設置されていましたし、これくらいのすべり台は普通にあちこちにあった記憶があるんですけどね・・・。そう思うと、昭和の児童公園はカオスでしたね。

社殿

世にも珍しい桃型の鳥居が社殿前に据えられています。再び御供のコンクリート造が据えられていて、その先に桃太郎神社の社殿が鎮座しています。

ここ桃太郎神社の御祭神は、伊邪那岐を助けたする桃の実である「大神実命」になります。愛知県犬山周辺に伝承される桃太郎伝説は、「大神実命が桃太郎に生まれ変わって、鬼退治を行い、その後おじいさんおばあさんと過ごし、お二人が亡くなるとある日、桃太郎は姿をお隠しになった。」という内容になっています。

桃太郎をはじめとするコンクリート像

幾度となく登場してきている色鮮やかなコンクリート像ですが、これはコンクリート群像作家として知られる浅野祥雲による作品になります。愛知県を中心に活動してきた浅野祥雲は、愛知県日進市の五色園、岐阜県関ケ原のウォーランドなどでその作品を見る事ができます。

桃太郎神社の像を見るだけでも感じられるかと思いますが、その造形は一度見ると忘れられないインパクトがあり、さらに彩り鮮やかに彩色されているのが特徴ですね。桃太郎神社のコンクリート造は平成二十年代に有志の方々によって補修彩色が行われ当時の雰囲気を取り戻しているそうです。

浅野祥雲の作品の中で・・・

浅野祥雲の作品の中で特に異彩を放っているのが、愛知県知多郡南知多町にある中之院にある軍人群像になります。昭和十二年八月に起った上海事変により日本軍の橋頭保を築くために派兵された第三師団は、とてつもない犠牲を払いながらも上陸地点を維持し続けたそうです。師団のとある連隊は200名いた兵士がわずか半月で10名あまりになってしまったとまで伝えられています。第三師団歩兵第六連隊の兵士の身内の方が出生前に撮影した写真を元にして軍人像の作成を依頼したのが浅野祥雲氏になるそうで、昭和十二年から十八年にかけて二百体以上の軍人像を造り続けていたそうです。

戦後、こうした軍人像は当然GHQにより破却命令が下されたと言われていますが、当時この軍人像が置かれていた名古屋市日泰寺の住職を始めとする僧侶の方が「あの軍人像を日本人の手で壊すことはできない。どうしても壊すというのなら我々をこの場で銃殺した上であなた方が行って壊せばいいだろう」と死を恐れない抵抗をして下さったお陰で現在にその姿を留める事ができたそうです。

ー参考記事ー

あいちを巡る生活って「大慈山 中之院(知多郡南知多町山海) 軍人像が眠る寺院」

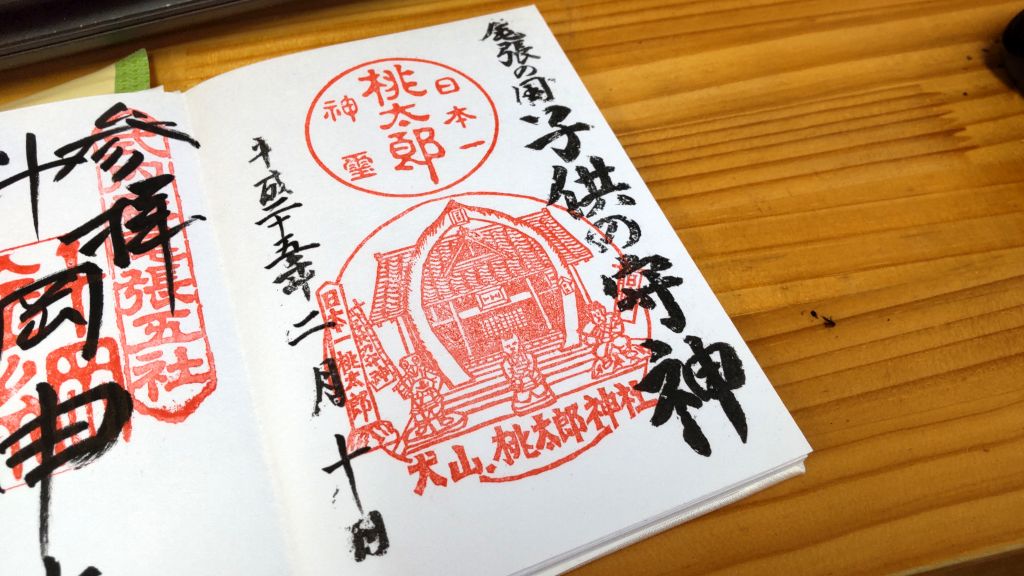

御朱印

鎮座地を地図で確認

| 神社名 | 桃太郎神社 |

| 鎮座地 | 愛知県犬山市栗栖大平853 |

| 最寄駅 | 名古屋鉄道 犬山線「犬山遊園駅」徒歩45分 犬山コミュニティバス栗栖富岡線「桃太郎公園バス停」徒歩1分 |