新羅王の降伏

神功皇后率いる新羅征伐軍は、対馬を経由して朝鮮半島にあった新羅国への上陸を成功させます。船を背に乗せた大波が一気に新羅国の国半ばまで運んだと記されるほどの迅速な上陸戦だったのでしょう。この征伐軍を見て、新羅国の国王は敵わないと判断し、白旗をあげ自らの首に紐をくくった状態で神功皇后の前に参上しました。

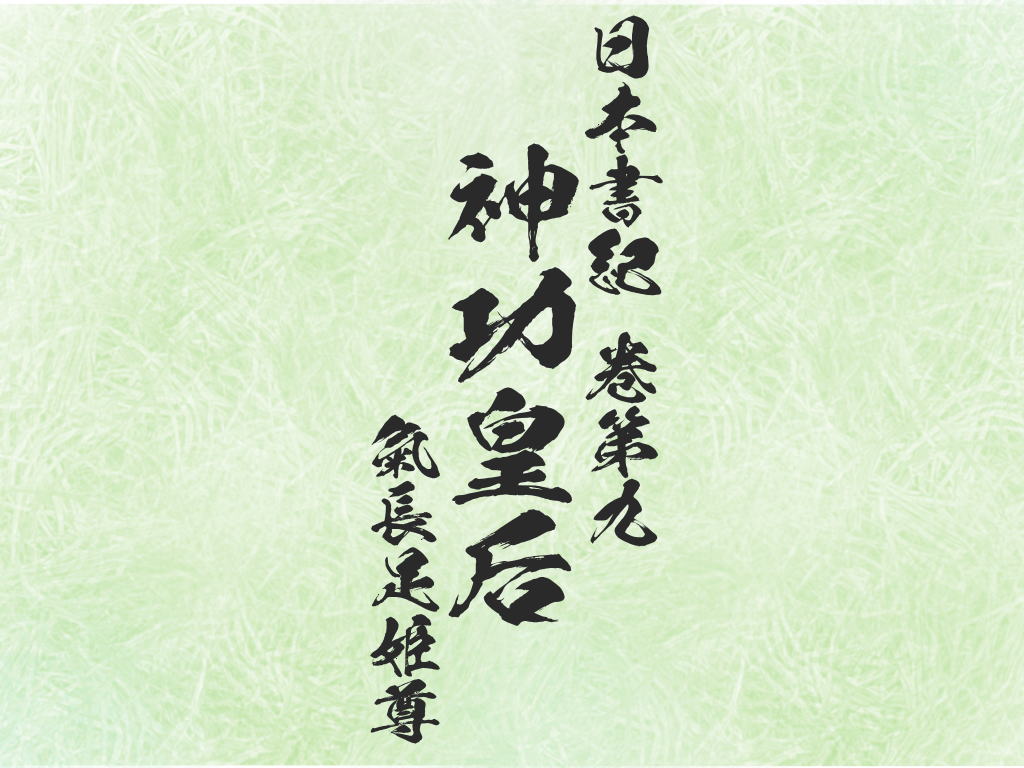

日本書記を読む

因以、叩頭之曰、從今以後、長與乾坤、伏爲飼部。其不乾船柂、而春秋獻馬梳及馬鞭。復不煩海遠、以毎年貢男女之調。則重誓之曰、非東日更出西、且除阿利那禮河返以之逆流、及河石昇爲星辰、而殊闕春秋之朝、怠廢梳鞭之貢、天神地祇、共討焉。時或曰、欲誅新羅王。於是、皇后曰、初承神教、將授金銀之國。又號令三軍曰、勿殺自服。今既獲財國。亦人自降服。殺之不祥、乃解其縛爲飼部。遂入其國中、封重寶府庫、收圖籍文書。卽以皇后所杖矛、樹於新羅王門、爲後葉之印。故其矛今猶樹于新羅王之門也。爰新羅王波沙寐錦、卽以微叱己知波珍干岐爲質、仍齎金銀彩色及綾・羅・縑絹、載于八十艘船、令從官軍。是以、新羅王、常以八十船之調貢于日本國、其是之縁也。於是、高麗・百濟二國王、聞新羅收圖籍、降於日本國、密令伺其軍勢。則知不可勝、自來于營外、叩頭而款曰、從今以後、永稱西蕃、不絶朝貢。故因以、定內官家屯倉。是所謂之三韓也。皇后從新羅還之。

十二月戊戌朔辛亥、生譽田天皇於筑紫。故時人號其産處曰宇瀰也。

- 叩頭は額づくの意

- 飼部は馬を生産し献上するという意

- 馬梳とは馬の毛並みをとく櫛

- 阿利那礼河は新羅国の川名

- 內官家屯倉とは朝鮮半島における直轄地を示す。

- 十二月戊戌朔辛亥は仲哀天皇九年十二月十四日

現代語訳

(神功皇后の前に自ら捕縛され現れた新羅王は)額づき申し上げた。

「今より以後、天と地の様に長きにわたり従い、馬飼部となりましょう。船の梶が乾く事なく、春秋に馬の櫛と馬の鞭を献上いたします。お互いの国の間に海が隔てていようとも、男女の労働者をお送りいたします。」

さらに、新羅王は重ねて誓いをたてました。

「東に太陽が沈んだり、西から太陽が現れたり、阿利那礼河の流れが逆流したり、河の石が天に昇り星になる事がない限り、春秋の朝貢を欠いたり、、馬の櫛や鞭の献上を怠った際には天神地祇により討たれるだろう。」

その時、「新羅王を殺した方がいい」と進言する者もいたが、皇后は「初めに神の教えを承り、金銀の国を授けられようとしている。また、出陣の前の三軍の前にて「投降したものは殺してはならぬ」と命令しています。今ここに宝の国を手に入れようとしている時に、投降してきた者を殺してしまうのは(自らの命に反する事であり)よくないことでしょう。」と仰せになった。

そして、(新羅王を縛っている)縄を解き、馬飼部とされた。

その後、皇后はついに新羅国に入られ、重宝をいれた蔵を封じ、国の地図、戸籍を始めとする重要書類を接取しました。そして、皇后はもっていた矛を後世の印として新羅王が住む宮殿の門前に立てました。今尚その矛は新羅王の住む宮殿の門前に立っています。

そして新羅王である波沙寐錦は、微叱己知波珍干岐を人質とし、 金・銀・彩色のものをはじめ、綾織、羅織、縑の絹を、八十艘の船に載せ、官軍船に従いました。 これを以て、新羅王は八十船の御調を日本国に朝貢していますが、これが由縁なのです。

この時、高麗、百済の二国の王は、新羅が地図・戸籍を収めて日本国に降伏したと聞き、 密かにその軍勢を探らせた結果、勝てないと知り、自ら宿営地のの外に来て、額づいて誼を通じようとして、 「今から以後、長く西蕃を称して、朝貢を絶やしません。」と申しあげました。 これにより、朝鮮半島に屯倉を定めました。これが所謂三韓です。

皇后は、新羅より帰還しました。

仲哀天皇九年十二月十四日、後の応神天皇となる皇子が筑紫でお生まれになった。時の人は、その産処を名づけて宇瀰といった

まとめ

新羅王は神功皇后率いる征伐軍に適わぬと見るや自らが縛り、皇后に対し、地図と戸籍を密封したものを献上し、いわば無条件降伏の意を示しています。これ以降は従属国として、当時日本では馬の育成がほぼ出来ていなかったという事もあり、馬を主体とする朝貢が行われていた事を示唆しています。日本で馬の飼育が行われるのは、もう少し先の事になります。切っ掛けは日本と百済連合軍が新羅高句麗連合軍と戦った時に日本兵は弓兵主体だったのに対し、新羅高句麗軍は騎馬弓兵が主体であり機動力で敗北したのを契機に日本に朝鮮半島より馬の飼育技術を導入したのが始まりだと伝えられています。

今では日本固有種と言われる馬もサラブレッドに押されて急速にその生息数が激減しているとか。

三韓とは一般的には新羅・百済・高句麗の三国を指すみたいです。ただ、元々は朝鮮半島南部は馬韓・弁韓・辰韓と分かれていてこの地域の総称が「三韓」と呼んでいたそうです。新羅が最終的に百済・高句麗を併合して朝鮮半島を統一した際に、統一する以前にあった国を三韓と呼ぶようになったんだとか。

朝鮮半島に設けたという屯倉なんですが、これが発展して「伽耶」になっていたのかも・・・・?