日本書紀において敦賀から長門に向けて海路で向かった「神功皇后」と途中船の上で食事をとっていた時、日本酒を海に撒くと、鯛が酔っぱらった様に口をパクパクとしながら浮かび上がってきたという伝説の場所が常神半島周辺の海だとされ、その半島の先端近くに鎮座し、神功皇后を主祭神として祀っている神社「常神社」の紹介になります。

神社情報

| 神社名 | 常神社 |

| 鎮座地 | 福井県三方上中郡若狭町常神10-2 |

| 御祭神 | 神功皇后 若狹彦神 若狹姫神 鵜草葺不合尊 天照皇大神 柳原神 渡津松神 神留間神 三望大神 |

| 創建 | 不詳 |

| 社格等 | 神饌幣帛料供進指定村社 |

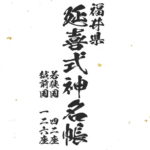

| 神名帳 | 延喜式神名帳:若狭国三方郡 常神社 若狭国神名帳:従二位 常神大明神 |

| 文化財 | ー |

| 例大祭 |

| 境内社 | ー |

| 御朱印 | ー |

| URL | ー |

| 参拝日:令和三年(2021年)七月二十一日 |

御由緒

創建は不詳ですが、延喜式神名帳に「若狭国三方郡 常神社」と記されている古社であり、伝承では、寛和二年(986年)常神半島の西に浮かぶ御神島に遷座し、天仁元年(1108年)再び現社地に遷座した伝えられており、御祭神は神功皇后を祀るとされています。

この故事にゆらいして渟田門の近い常神半島に神功皇后を祀る常神社が創建されたのではないかと思われます。また、神功皇后繋がりかどうかは不明ですが、以前紹介している「常宮神社/紹介記事」が常神社の祭事を行っていたという記録が残されているようで、敦賀湾の常宮神社または気比神社と関係があったとされています。

「福井県三方郡誌」に常神社についての記述がありました。

常神社

村社、式内常神に鎮座す。国帳に従二位常大明神とあり。花山天皇の寛和二年に社を御神島に移し、天仁元年十一月三日、再び今の地に移すと傳ふ。祭神は神功皇后なるべし。・・・(中略)・・・気比祠官の説に越前敦賀の常宮はこの常神を移し祀りたるにて、右より気比宮の摂社なりと。・・・(中略)・・・

本社に配祀するは石清水・賀茂上下・春日・熊野三所・白山・荒島・新若宮・道祖神・大将軍・西宮・海神・水神等なり。また末社に天照皇大神宮上下宮社・宇波西神社・柳原神社あり。是等皆明治四十一年本社に合祀す。渡津松神社(御祭神:渡津松神)・・・明治四十一年合祀

常神の巽方の海辺に鎮座し神社。国帳に正五位常神外尊明神とあり。寛和二年に常神社を御神島に遷座せし時、旧社地に社を残して祭し神社であり、本社の外に在る由より常神外尊と称せし。加留間神社(御祭神:加留間神)・・・明治四十一年合祀

常神の西方の浜辺に鎮座し神社。国帳に正五位加留間明神とあり。御祭神詳ならず。三望神社(三望神)・・・明治四十一年合祀

福井県三方郡誌より

加留間神社の境内に鎮座し神社。国帳の正五位常神三皇明神なるべし。三柱の神を祀ると伝えられるがその名詳ならず。

現在、常神社の御祭神九柱のうち八柱は明治四十一年に合祀された境内社または神社の御祭神であることが上記三方郡誌から読み取れますね。

- 天照皇大神宮上下宮社:天照皇大神

- 宇波西神社:若狹彦神、若狹姫神、鵜草葺不合尊

- 柳原神社:柳原神

- 渡津松神社:渡津松神

- 加留間神社:神留間神

- 三望神社:三望大神

最初の四柱はハッキリと分っていますが、残りの柳原神、渡津松神、神留間神、三望大神については合祀される前から御祭神についての詳細が不明だったようで、神社名から神名が付けられているようです。

参拝記

敦賀半島に鎮座する「常宮神社/紹介記事」を参拝後、一気に敦賀半島を横断して福井県の観光名所の一つ「三方五湖」の先にある常神半島に鎮座する「常神社」に向かいます。御由緒の所でも述べていますが、常宮神社との関りがあったとされる神社で、神功皇后を御祭神として祀っているという事で、今回の敦賀旅行で是非参拝したいと思い、常宮神社から45km程離れていますが常神半島に向かう事にしました。

境内入口

「式内 常神社」と彫られた社号標になります。

石灯篭一対と扁額のない明神鳥居が据えられている境内入口になります。この写真からも山間に建つ神社だという事がわかりますね。

手水舎・水盤

木造瓦葺四本柱タイプの手水舎になります。手水舎の貫部分に暖簾となにやら手ぬぐいの様なものが多数架けられていました。よく見ると厄年の方達が奉納したもののようですね。

狛犬

生年月は調べたのですが不鮮明でよくわからなかったのですが、中々その御顔が特徴的な狛犬一対になります。

社殿

入母屋造銅葺屋根平入の拝殿とその奥に鎮座する流造の本殿による社殿になります。拝殿と説明しましたが、床面が土間なっている所を考えると、拝殿ではなく拝所と称した方があっている感じがします。

自分の地元愛知県では中々見かけない社殿様式なので非常に新鮮な気持ちで参拝させて頂きました。

拝所に掲げ垂れている鈴なんですがその紐が手水舎でもあった白い手ぬぐいの様なものが幾重にも重ねて取り付けられていました。この厄除けの白布の奉納は福井県ではいたって一般的な風習なんでしょうか・・・。

気比神宮や金崎宮では見かけた記憶はないのですが、天満神社、常宮神社では鈴紐の代わりに白布が掲げられていました。実はこの後に参拝した神社でも同様に白布が掲げられていたので、少なくとも若狭から敦賀にかけては広く行われている風習なのかなと思っていますがどうなのかな。

本殿は向拝の設けられた流造となっています。ここでも愛知県でよく見かける流造の本殿とは少し様式が異なっていて、外陣部分が一間分設けられています。外陣部分が設けられた造りのが一般的なのか、ない方が一般的なのか・・・どうなのでしょうか・・・。

鎮座地を地図で確認

| 神社名 | 常神社 |

| 鎮座地 | 福井県三方上中郡若狭町常神10-2 |

| 最寄駅 | 若狭町営バス「龍宮バス停」徒歩2分(要予約) |