建稲種命とは?

登場文献

- 古事記

- 中つ巻「応神天皇 皇統譜」の段

品陀和氣命。坐輕嶋之明宮治天下也。此天皇。娶品陀眞若王〈品陀二字以音。〉之女。三柱女王。一名。高木之入日賣命。次中日賣命。次弟日賣命。〈此女王等之父。品陀眞若王者。五百木之入日子命。娶尾張連之祖。建伊那陀宿禰之女。志理都紀斗賣。生子者也。〉

建稲種命の伝承

景行天皇四十年(単純計算で西暦110年)、ヤマトタケルは征西から都に帰還後すぐに今度は東国の蝦夷を征伐する「東征」を命じられます。この時、ヤマトタケルは「征西から帰ってきたところだから兄である「大碓皇子」を遣わすべきだ」と東征を拒否したという伝承と、「征西から帰ってきたところだが、私が蝦夷を征伐してきましょう。」と自ら名乗りを上げたとする伝承が残っています。

ポイント

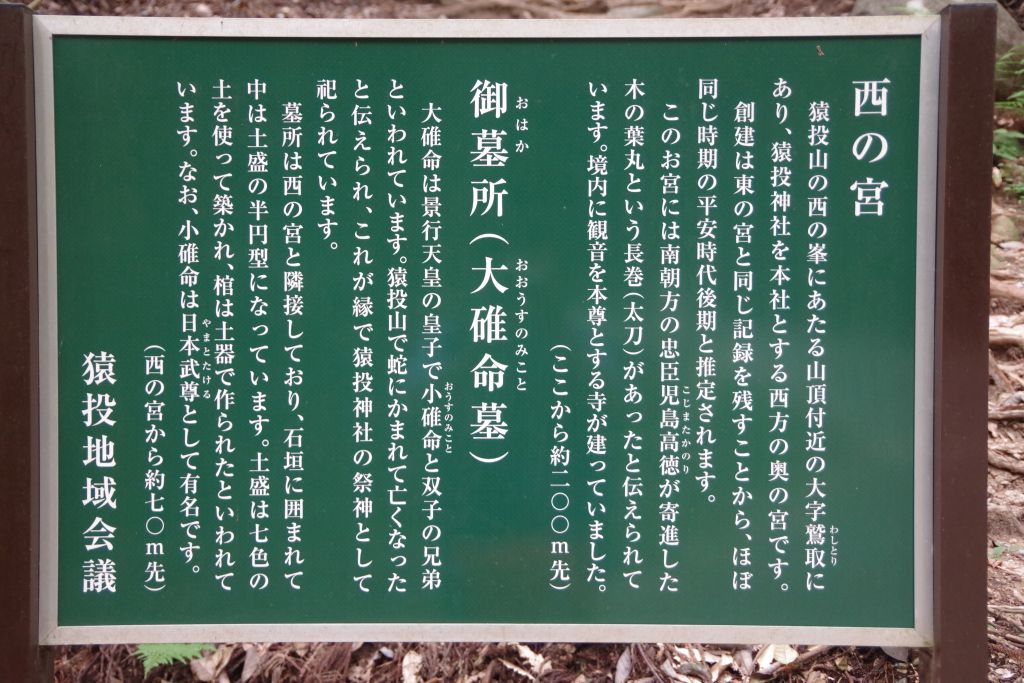

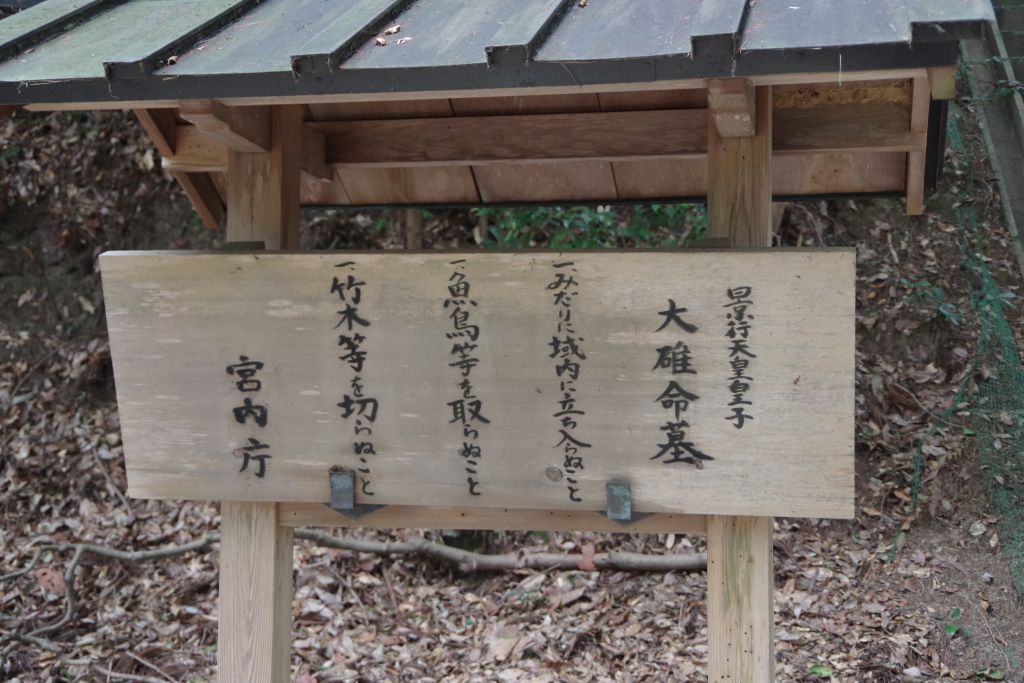

ここに登場する「大碓皇子」は東征の話を聞いた時逃げ隠れ、その後景行天皇よりその行為を責められ、美濃国に封じられています。そして、美濃国の開発を行ったが、景行天皇52年、猿投山の登山の最中に毒蛇にかまれ死亡したとされています。亡くなったとする猿投山の山中には大碓皇子の墳墓とする円墳(猿投神社の西の宮の社殿に隣接している。)があり、猿投山の麓には大碓皇子を御祭神とする猿投神社が鎮座しています。

猿投神社は延喜式神名帳「参河国加茂郡 猿投神社」と記載されている式内社です。

東征に赴く事になったヤマトタケルは、都から伊勢国に居る「倭姫命」を訪ねています。この時、倭姫命から「天叢雲剣」と「火打石」を授けられ、ヤマトタケル率いる東征軍は現在の桑名の辺りから海路で伊勢湾を横断して尾張国に向かったとされ、伝承ではいくつかの湊や島を経由して現在の東海市名和町に鎮座する「船津神社」の周辺に上陸したと伝えられています。

尾張国に上陸したヤマトタケル率いる東征軍を出迎えたのは、尾張国造であった「建稲種命」でした。

出迎えた建稲種命は妹「宮簀媛」が住む火上山の屋敷にヤマトタケルを案内し、東征軍への増軍の準備が整うまでの間この屋敷に滞在させています。(この間、ヤマトタケルが率いてきた軍勢は船津神社周辺に駐屯していたと考えられます。)ヤマトタケルを自らの屋敷があったと伝わる師崎ではなく、火上山の屋敷に案内したのは、東征軍が上陸した場所から近かったという地理的な条件と、ヤマトタケルが滞在している間の世話役を妹である「宮簀媛」に任せたからなのでしょう。

結局、その後ヤマトタケルと宮簀媛が恋仲になり、東征から尾張国に帰国した後には夫婦となっているのですから、ある意味建稲種命の思惑通りだったとも言えなくもないかな?

尾張国にて増軍を行った東征軍に建稲種命自らも副将として従軍。陸路を進むヤマトタケルに対して、海路を進む海軍の司令官だったようです。陸軍は陸路を岡崎方面経由で浜名湖方面に、海軍は三河湾を出て遠州灘を東(現在の静岡県の新居周辺)を目指したと思われます。当時の海軍は、敵の海軍との戦いもさることながら、物資の輸送というのが主な任務になっていたと思われるので、建稲種命率いる海軍は浜名湖近くであとからやってくる陸軍を待っていたのではないかと思います。

ポイント

伝承では、建稲種命の屋敷は知多半島の先端「師崎」にあったとする伝承があり、師崎には建稲種命を御祭神とする「羽豆神社」が鎮座しています。として、近くには出航していく東征の海軍を引き生きる建稲種命を妃である「玉姫」が見送り待ち続けたことから「待合浦」と呼ばれる場所があります。

羽豆神社は延喜式神名帳「尾張国知多郡 羽豆神社」と記載されている式内社です。

ただ、東征の最中においては建稲種命はどういった行動をしていたのかはよくわかりませんが、事件は東征が成功し、尾張国に向かう最中に起ります。尾張国に向け駿河湾を西に向かっていた船上にて、珍しい鳥を見つけた建稲種命は捕まえてヤマトタケルに献上しようと考え、この鳥を捕えようとした時、誤って船から転落し死亡してしまったといいます。

ポイント

建稲種命が死亡したという報がヤマトタケルの元に届けられた時、現在の春日井市の内津峠を火上山の屋敷に向かって進軍中だったとされ、報を聞いた時ヤマトタケルは天を望んで、「ああ現哉(うつつ)かな、現哉かな」と嘆き、この地に建稲種命の御魂を祀ったのが「内々神社」になります。

幡豆郡(現在の西尾市)に伝わる伝承では、建稲種命の遺骸がある日、亀石と呼ばれる海岸にある岩に流れ着いた。来ていた衣服が高貴な方の物であったので、地元の人々は、「とても偉い方の遺体だろう。このままでは忍びないので幡豆岬の高台に埋葬しよう。」という事で、延喜式内社である「幡頭神社/紹介記事」の境内地になる場所に埋葬したと伝承されています。

系図

建稲種命は天孫である瓊瓊杵尊の子である「天火明命」の十二代孫にあたる人物であり、成務天皇の御代に尾張国造に任じられた乎止与命の子になります。

乎止与命 ┳ 眞敷刀婢

┃

┏━━┻━━┓

玉 姫 ┳ 建稲種命 宮簀媛 ━ 日本武尊

┣━━━━━━━━━━━━━┓

志理都紀斗売 ┳ 五百城入彥皇子 ┃

┃ ┏┛

品陀真若王 ┳ 金田屋野姫命

┃

┏━━━╋━━━━━━━━━━━┓

高城入姬 仲姬命 ┳ 応仁天皇 弟姬

┃

仁徳天皇

「先代旧事本紀」によると、建稲種命の子である「志理都紀斗売」は景行天皇の皇子である「五百城入彥皇子」に嫁ぎ「品陀真若王」を生み、品陀真若王はさらに建稲種命の子である「金田屋野姫命」を娶って、応神天皇の妃となる「高城入姫」「仲姫命」「弟姫」を生んでいます。とくに、中姫命は仁徳天皇を生み、皇后、皇太后となっています。

応神天皇から仁徳天皇の御代にかけては、尾張氏が天皇家と外威関係を構築し、朝廷内で勢力を伸ばし、建稲種命の子「尾綱根命」は応神天皇期の大臣、尾綱根命の子である「意乎己連」は仁徳天皇期の大臣に任ぜられています。

ヤマトタケルの東征軍の副将として軍功を挙げたと思われる建稲種命ですが、その遺構は尾張国南部から三河国の幡豆郡などに集中している感じです。この事から、建稲種命の勢力は尾張国南部から西三河南部に跨る場所であり、東征軍で海軍の指揮官を務めたとする伝承から尾張国造は海軍力に長け、伊勢湾三河湾の海上輸送などを牛耳っていた一族だったのでしょう。

神々のデータ

| 神名 | 建稲種命 |

| 神祇 | 人神 |

| 別称 | ー |

| 親 | 父:乎止与命 母:眞敷刀婢 |

| 兄弟 | 妹:宮簀媛 |

| 配偶 | 玉姫 |

| 子 | 尾綱根命 志理都紀斗売 金田屋野姫命 |

| 備考 | ー |

建稲種命を祀る神社

- 幡頭神社

まとめ

神話の時代から平安時代という名が雉台に渡り朝廷と非常に強い関係性を持っていた尾張国造であった尾張氏の末裔はその後熱田神宮の社家として大宮司を務めています。この熱田神宮の御神体とも言われる「草薙剣」は天皇家の三種の神器の一つとされていますが、そもそも宮中にはなく、熱田神宮に納められている草薙剣がなぜ三種の神器のひとつとなったのでしょうか。もしかしたら、東征における建稲種命の活躍がひとつの要因になったのかもしれませんね。