三方石観世音堂へ向かう道沿いに鎮座する式内社「御方神社」の紹介です。元々はJR西日本の三方駅近くに鎮座していたとも言われ、時期は不詳ですが現在の境内地に遷座したようです。その位置関係から、石観世音堂または臥龍院と関りがあった神社なのかも?

神社情報

| 神社名 | 御方神社 |

| 鎮座地 | 福井県三方上中郡若狭町三方21-1 |

| 御祭神 | 櫛御方命 大山咋命 事代主命 山脇大神 |

| 創 建 | 不詳 |

| 社格等 | 神饌幣帛料供進指定村社 |

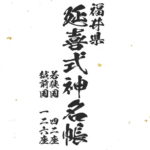

| 神名帳 | 延喜式神名帳:若狭国三方郡 御方神社 若狭国神名帳:正五位 三方明神 |

| 文化財 | ー |

| 例大祭 | 九月十二日 |

| 境内社 | 神明社(御祭神:不明) 大神宮社(御祭神:不明) 山神社(御祭神:不明) |

| URL | ー |

| 御朱印 | ー |

| 参拝日:令和三年(2021年)七月二十一日 |

御由緒

若狭町三方にある「三方石観世音堂/紹介記事」に向かう国道27号線から分岐した参道沿いに今回紹介する「御方神社」は鎮座しています。元々は「郡神明神」とも称していた神社とされ、現在では住所変更が行われ消滅してしまいましたが、若狭町大字鳥浜字郡神という地名が残っており、元々はこの場所に鎮座していたが、時代は不詳ですが現在の境内地に遷座したと考えられている様です。

福井県三方郡誌に「御方神社」の由緒が書かれていました。これによると・・・

【御方神社】

村社、式内、三方に鎮座す。もと明神社と伝ふ。古帳に群神明神とも書けり。(若狭)国帳に正五位三方明神とあり。御祭神詳ならず。櫛御方命を祀ると伝わるは據る処を知らず。明治四年、小浜藩に置いて郷社に列し、五年敦賀縣に置いて村社に列す。

明治四十四年発刊「福井県三方郡誌」より

と記されています。

主祭神は櫛御方命であるとしていますが、三方郡誌を読む限りでは、御祭神は分からないとしており、櫛御方命はあくまでも伝承として伝えられた御祭神であるとしていますね。

平安時代初期には延喜式神名帳に名を連ねる非常に栄えた神社だったと思われますが、その後徐々に衰退し、社伝もしっかりと伝えられなかった神社の様です。実際の所、延喜式神名帳に記載されている神社で現代までしっかりと伝承が残されている神社のが少数な訳ですが、逆を言えばそれだけの長い時間が経過しているともいえる訳ですが。

参拝記

前回紹介した「三方石観世音堂」の紹介記事の中でも登場していますが、麓の駐車場に車を停めて歩いて石観世音堂を目指していると、その途中の赤い欄干の橋を越えると御方神社の社号標が見えてきます。そこから石段が続きその先に社殿が鎮座しています。

当初は、この境内地の位置関係から石観世音堂の鎮守社なのかな?と思っていたのですが、帰宅後由緒などを調べている中で元々は別の場所に鎮座していたという事を知り、その位置関係も考えると石観世音堂は近くの臥龍院が深くかかわっている観音堂という事もあって、臥龍院が別当を勤めていた神社なのかな?と思っています。(ただ、臥龍院が別当だったという書かれた資料がある訳ではないのであくまでも自分の想像ですが。)

社号標

「式内 御方神社」と彫られた社号標になります。

しかし、愛知県の三河地方に住んでいる自分にしてみると、若狭や越前は式内社が非常に多いですね。

境内入口

真っ直ぐ石段が続いていて、石段を登った先に石鳥居が据えられているのが見えます。

建立年月は調べ忘れてしまいました・・・。扁額のない明神鳥居になります。

水盤

自然石をくり抜いた露天の水盤が据えられています。水盤の上には鶴と亀の銅像が置かれていました。

社殿

非常に高床式の入母屋造瓦葺平入の拝殿が目を引きます。拝殿への階段と踊り場?を見てもその高床の具合を感じ取れるかと思います。

社殿配置は、拝殿の後に鞘堂が設けられていてその中に社が二基すえられてます。

拝殿と鞘堂の間に屋根が設けられていて、鈴が取り付けられている所を見ると、この屋根の場所が「拝所」になるようです。

二基並ぶ社のどちらが御方神社の本殿なのかは不明。

当然もう一方は境内社の社になるのかなと思いますが、これまた三社あるうちのどの境内社の社なのかはわかりません。

狛犬

非常に特徴的な造形の狛犬一対になります。そういえば生年月を調べてなかったです。

「御方神社」・・・たぶん「みかたじんじゃ」と読むのだろうと思います。元々は「三方」が変化したしたのではないかとする史料もあるようです。三方五湖方面を向いて鎮座する神社である事もあり、三方五湖に関係する神社だったのかもしれませんね、

境内地を地図で確認

| 神社名 | 御方神社 |

| 鎮座地 | 福井県三方上中郡若狭町三方21-1 |

| 最寄駅 | JR西日本 小浜線「三方駅」徒歩20分 |