前回は神功皇后の皇統譜ともいえる系譜を紹介してきました。そして今回からは、巻第八仲哀天皇の段の最後、「仲哀天皇が急死し、神功皇后は天皇の死を暫くの間伏せる事とし、極秘裏に仲哀天皇の死を確認する作業「殯」をおこなった」という所からの続きとなります。

神託の神の名を知る

九年春二月、足仲彦天皇崩於筑紫橿日宮。時皇后傷天皇不從神教而早崩、以爲、知所崇之神、欲求財寶國。是以、命群臣及百寮、以解罪改過、更造齋宮於小山田邑。

- 齋宮とは、伊勢神宮に奉仕した斎王の御所。

- 小山田邑は筑前国(現:福岡県)糟屋郡山田村

現代語訳

仲哀天皇九年春二月、仲哀天皇が筑紫国橿日宮で崩御なされた。この時、神功皇后は仲哀天皇が崩御されたのは神託に従わなかったからだと考え、神罰を与えた神の名を知り、財宝があるという国が欲しいと考えた。

そこで、皇后は群臣並びに官僚を集め、罪を祓い過ちを改めた。さらには斎宮を小山田邑に造営なされた。

三月壬申朔、皇后選吉日、入齋宮、親爲神主。則命武內宿禰令撫琴。喚中臣烏賊津使主、爲審神者。因以千繒高繒、置琴頭尾、而請曰、先日教天皇者誰神也。願欲知其名。逮于七日七夜、乃答曰、神風伊勢國之百傳度逢縣之拆鈴五十鈴宮所居神、名撞賢木嚴之御魂天疎向津媛命焉。亦問之、除是神復有神乎。答曰、幡荻穗出吾也、於尾田吾田節之淡郡所居神之有也。問、亦有耶。答曰、於天事代於虛事代玉籤入彦嚴之事代主神有之也。問、亦有耶。答曰、有無之不知焉。於是、審神者曰、今不答而更後有言乎。則對曰、於日向國橘小門之水底所居、而水葉稚之出居神、名表筒男・中筒男・底筒男神之有也。問、亦有耶。答曰、有無之不知焉。遂不言且有神矣。時得神語、隨教而祭。然後、遣吉備臣祖鴨別、令擊熊襲國。未經浹辰、而自服焉。

- 三月壬申朔は仲哀天皇九年三月一日

- 審神者とは、神道の祭祀にて神託を受け、神意を解釈して伝える者。この祭祀には琴を弾いているようで、古事記には仲哀天皇が琴を弾き、建内宿祢が審神者として神託を受けようとしている場面が描かれている。

- 中臣烏賊津使主は中臣氏に祖。古事記には登場しない。

- 百伝うとは、数多くの地を伝い過ぎて行く意であり、渡逢縣にかかる枕詞

- 拆鈴五十鈴宮は(伊勢)神宮内宮を指す

- 撞賢木嚴之御魂天疎向津媛命は神宮内宮の祭神でる天照大御神の荒御魂とされる。

- 尾田吾田節淡郡は「尾田の吾田」は地名だと思われるが、一説には阿波国(現:徳島県)阿波郡であるとする。

- 天事代虚事代玉籤入彦嚴之事代主神は事代主神の事

- 浹辰は干支を一周するという意で十二日間。未經浹辰で干支一周しないという事で僅かな期間。短期間という意になる

現代語訳

仲哀天皇九年三月一日、神功皇后は吉日を選び斎宮にお入りになり、神主となられた。武内宿祢に事を弾かせ、中臣烏賊津使主を呼び寄せ審神者とした。

三月一日 皇后は、吉日を選んで斎宮にお入りになり、神主となられました。武内宿禰に琴を弾かせ、中臣烏賊津使主を召喚して審神者とました。多くの幣帛を琴の前後に積み重ね、神に祈りを捧げた。

「先の日に天皇にお教えを下されたのは何神であらせられますか。どうかその御名を知らして頂きたい。」

七日七夜、神に祈り続けていると、神が答えた。

「神風の伊勢国の百伝う度逢縣の拆鈴五十鈴宮に坐します神、撞賢木嚴之御魂天疎向津媛命である。」

さらに、

「この神の外に、まだ神はいらっしゃいますか。」

と尋ねると、

「ハタススキの穂から出現した我れは、尾田吾田節の淡郡に坐す神である。」

と仰せになられました。

「まだ、いらっしゃいますか。」

と尋ねると、

「事代主神がいる。」

と答えられた。さらに尋ねると、

「いるかいないか分からない。」

と仰せになられた。そこで、審神者は

「今お答えにならずとも、後になって何か仰せられる事はありますか。」

と申し上げると、この問いに対しては

「日向国橘の小門の水底に居て、水葉が芽吹くように出現した神、その名を上筒神、中筒神、底筒神という神がいる。」

と答えられ、更に尋ねると、

「いるかいないか分からない。」

と仰せになり、遂には他に居られる神はわかりませんでした。神功皇后は、神の御言を受け、その教えに従って神々を祀った。その後、吉備臣の先祖である鴨別を遣わして熊襲国を攻めたところ、幾日も経たないうちに熊襲は自ら恭順を申し入れた。

登場した神々

神功皇后が神懸りとなり明らかになった神は合計で六柱登場してきます。改めてその神々を紹介いたします。

撞賢木嚴之御魂天疎向津媛命

「伊勢国の百伝う度逢縣の拆鈴五十鈴宮に坐します神」と説明が書かれている事から、現在の三重県伊勢市の五十鈴川沿いに鎮座する神宮内宮の鎮座する神と訳すことができます。神宮内宮の御祭神は言わずもがな「天照大御神」になります。天照大御神の荒御魂が撞賢木嚴之御魂天疎向津媛命であるとするのが通説になっています。

ポイント

兵庫県西宮市に鎮座する広田神社の由緒をみると、祭神を天照大御神荒御魂でありその御名を、撞賢木嚴之御魂天疎向津媛命であるとし、神功皇后が新羅征伐から帰国した際、荒恩多を都近くに祀るのは良くないとして、広田神社を建立して荒御魂をここに鎮めたとされています。ただ、戦前の広田神社の由緒には祭神を瀬織津姫と書かれていた所から考えると「天照大御神荒御魂=撞賢木嚴之御魂天疎向津媛命=瀬織津姫」とすることが出来るのかもしれません。

淡郡に坐す神

神功皇后に神懸りした神であると思われる「尾田吾田節の淡郡に坐す神」になります。ただ、尾田吾田郡がどこを指すのかは不明ですが、一説では「阿波国阿波郡」に鎮座するとも伝えられている。

徳島県阿波市に鎮座する「赤田神社」の由緒では、吾田=赤田、節のよみが「つち」ではなく「ふつ」であるとして、赤田神社の御祭神「經津主命」を指すとしています。

天事代虚事代玉籤入彦嚴之事代主神

「事代主神」の事になります。

上筒神、中筒神、底筒神

この三柱の神々は、伊弉諾尊が黄泉の国から戻ってきた時に、体についた罪、穢れを洗い流す為に、筑紫の日向の橘の小門の阿波岐原で禊を行った時に出現した神々になります。伊弉諾尊は川の中で禊をいているので、出現した三柱の神々は水に牽連する神であるとして、海上交通の守護神として繁栄した住吉大社の御祭神であることもあり、社名から「住吉三神」と呼ばれています。

まとめ

神功皇后の神懸りによって神託を与えた神々がここで明らかになりました。この神々の神託により、神功皇后の新羅征伐が実施されることになっていきます。最後に住吉三神である上筒神、中筒神、底筒神が登場している事からも、当時の住吉大社の力は朝廷としても無視できないほど強大だったということなのでしょう。

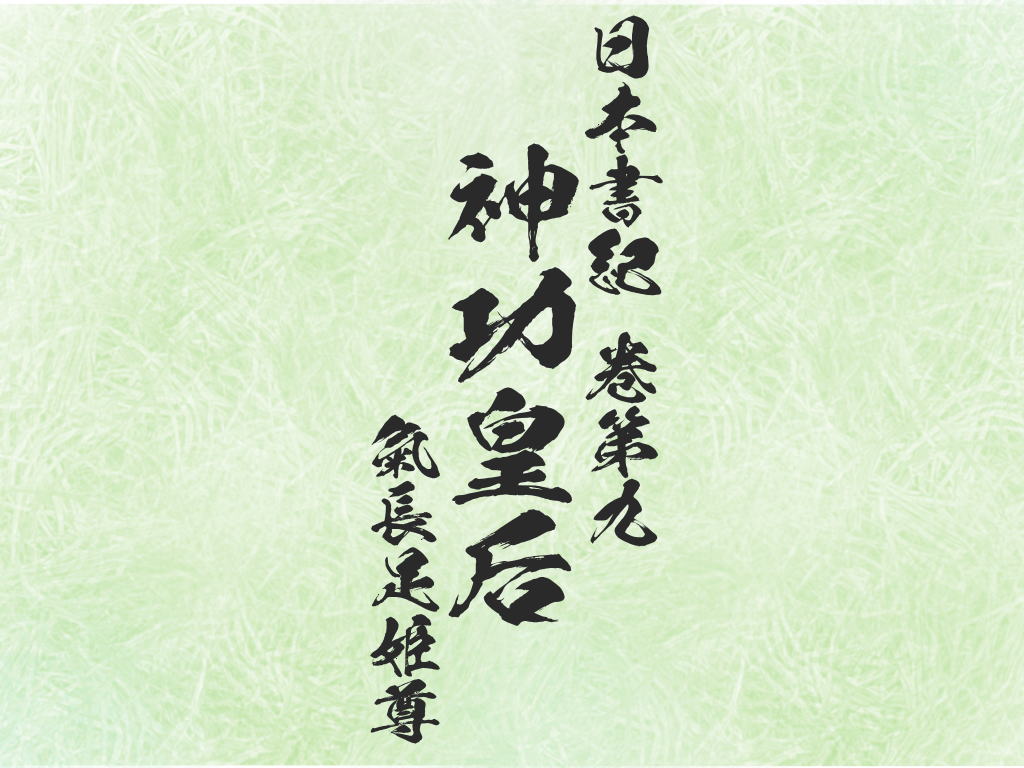

巻第九 神功皇后|羽白熊鷲討伐