仲哀天皇とは?

日本神話最大の英雄となる「ヤマトタケル」を父に持つ、第十四代天皇になります。神功皇后との間には十五代応神天皇となる皇子を設けています。正直な所、実在性は非常に低いかと思いますが、神話の英雄「ヤマトタケル」の血流と応神天皇の血流を結ぶ非常に重要な位置付けの天皇になるかとおもいます。

ただ、重要な天皇であると述べましたが、古事記、日本書紀では后である神功皇后の活躍が際立ってしまっていて、正直な所、影の薄い天皇という印象は拭いきれないのですが、古事記、日本書紀を読みながらどんな天皇と描かれているのかを見ていこうと思います。

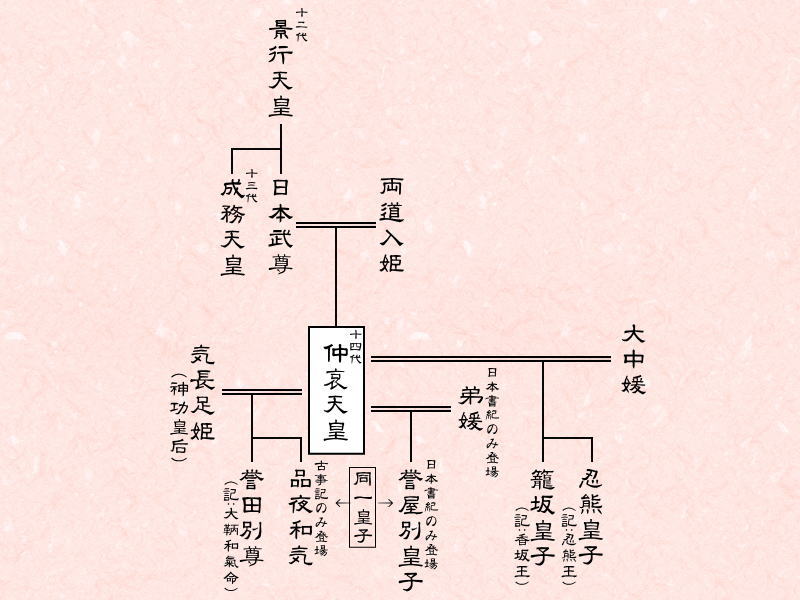

まずは、仲哀天皇を巡る系譜を見ていきます。系譜を図に示すと下記の通り

仲哀天皇は日本武尊と両道入姫との間に生まれています。生まれた年は、崩御した仲哀天皇九年から起算して五十二年(仲哀天皇の年齢)前となると、成務天皇十八年であることになります。ただ・・・父である日本武尊は、弟である成務天皇が即位する前の景行天皇の御代に東征からの帰りの最中に没していることになっていて、日本武尊が没して三十余年して仲哀天王が生誕した事になる様です。日本武尊と仲哀天皇の間にもう一代誰かが居ないと血統的に繋がらない事になっていて、この辺りからも仲哀天皇は実在しなかったという学説が起こる原因となっています。

仲哀天皇には古事記では后が大中津比売命、息長帯比売皇命の二名と、それぞれ皇子が2名ずつ生まれたと記されています。

此天皇、娶大江王之女・大中津比賣命、生御子、香坂王、忍熊王。二柱。又娶息長帶比賣命是大后生御子、品夜和氣命、次大鞆和氣命・亦名品陀和氣命。二柱。

これに対し、日本書記では、気長足姫を娶る前に、大中姫と弟媛の二名が既に后となっていて、大中姫との間に、二子、弟媛との間には一子それぞれ子を設けていたとされ、その後気長足姫との間に一子設けたとされています。

二年春正月甲寅朔甲子、立氣長足姬尊爲皇后。先是、娶叔父彥人大兄之女大中姬爲妃、生麛坂皇子・忍熊皇子。次娶來熊田造祖大酒主之女弟媛、生譽屋別皇子。

この中で、品夜和気命と誉屋別皇子はどうも読みからみても同一人物であるとされていおるみたいです。ただ記紀でそれぞれ母が異なっている訳です。弟媛については日本書記しか登場してこない后になるのですが、どういった理由でこうした伝承に違いが生じたのかはよくわかっていませんが、もしかしたら神功皇后と誉田別尊(後の応神天皇)の関係性を強調する意図があったのかなと感じています。

年表

- 成務天皇十八年

- 生誕

- 成務天皇四十八年

- 三月 皇太子となる

- 成務天皇六十年

- 成務天皇崩御

- 仲哀天皇元年

- 一月 十四代天皇に即位

- 十一月、詔にて白鳥の献上させる’(異母弟:蘆髪蒲見別王を討つ)

- 仲哀天皇二年

- 一月 気長足姫尊を皇后とする。(紀)

- 二月、敦賀に行幸、笥飯宮を造営、淡路の屯倉を設ける

- 三月、海南道に行幸、紀伊に德勒津宮を造営

- 六月、穴門の豊浦宮造営

- 七月、笥飯宮より神功皇后が豊浦宮に到着

- 仲哀天皇八年

- 一月、穴門を出陣して筑紫国橿日宮に進軍

- 九月、軍議の中、神功皇后神懸りとなり新羅国信仰の神託を与えるが、仲哀天皇はこの神託を無視して、熊襲攻めを強行し敗北

- 仲哀天皇九年

- 二月、崩御、享年五十二歳

仲哀天皇の移動経路

年表を見る限り、仲哀天皇はヤマト朝廷の本拠であるはずの大和国には殆ど滞在することなく、崩御するまで巡幸にでていた事になる様に感じます。関門海峡にほど近い所に築かれた「豊浦宮」には約六年も滞在していた事になります。記載がないだけでこの間に大和国に戻っている可能性も0ではなわけですが、熊襲征伐の軍勢を整えている事を考えると、前線基地となる豊浦津で政務を行っていたと考えるのが妥当っぽいです。

神罰で崩御されたのか?

古事記では、橿日宮で行われた軍議の最中、神功皇后が神懸りとなり、憑依した神により熊襲征伐ではなく新羅征伐の神託を与えられるが、この神託を信用できなかった天皇は、神に対し不遜な態度をとった為、神罰により崩御なされたいう旨の記述になっています。日本書記では軍議の中で亡くなるのではなく、古事記同様に神功皇后に憑依した神により新羅征伐の神託を与えられますが、この神託に従わず熊襲征伐を強行し敗北し橿日宮に戻った天皇は翌年原因不明の痛身となり崩御なされ、これが神託を信じなかった為崩御されたと書かれています。

日本書紀には気になる別伝が残されていて、熊襲攻めの際、敵から受けた弓矢が刺さり、この傷が元で亡くなったと書かれています。

この書かれたことをまとめると、熊襲征伐ではなく新羅国征伐を優先するという神功皇后(神)と熊襲征伐を優先するという仲哀天皇という勢力争いが行われていたのではないかと想像できます。

記紀の仲哀天皇記述部分を紹介

当サイトでは、古事記の現代語訳を行うにあたって、「新潮日本古典集成 古事記 西宮一民校注」を非常に参考させて頂いています。原文は載っていないのですが、歴史的仮名遣いに翻訳されている訳文とさらに色々な注釈が載っていて、古事記を読み進めるにあたって非常に参考になる一冊だと思います。

仲哀天皇が祀られている神社

- 気比神社(笥飯宮跡地)

- 常宮神社 福井県敦賀市常宮13-16

- 忌宮神社(穴門豊浦宮跡地)

- 山口県下関市長府宮の内1-18

- 香椎宮(橿日宮跡地)

- 福岡県福岡市東区香椎4丁目16-1

その他、八幡三神の一柱として仲哀天皇を祀っている神社が多くあります。

皇統譜

| 御名 | 足仲彦尊 |

| 父 | 日本武尊 |

| 母 | 両道入姫命 |

| 誕生 | 不詳 |

| 即位 | 仲哀天皇元年一月十一日 |

| 崩御 | 仲哀天皇九年二月六日 |

| 享年 | 五十二歳 |

| 諡名 | 仲哀天皇、足仲彦天皇 |

| 皇后 | 気長足姫(神功皇后) |

| 妃 | 大中姫命、弟媛 |

| 皇子 | 麛坂皇子、忍熊皇子、誉屋別皇子、誉田別命 |

| 陵所 | 恵我長野西陵(岡ミサンザイ古墳) |

十三代 成務天皇

十五代 応神天皇